香港的哈尔滨,双城记中的文化交融与历史回响

引言:当“东方之珠”遇见“东方莫斯科”

香港与哈尔滨,两座相距三千公里的城市,一个是中国南方的国际金融中心,一个是北方的冰雪文化名城,看似毫无交集,却在历史、文化与人的流动中,编织出一段独特的“双城故事”,本文将从历史渊源、文化碰撞、移民记忆和当代联结四个维度,探讨“香港的哈尔滨”这一命题背后的深层意义。

第一章:历史纽带——从“闯关东”到“南下香江”

哈尔滨的近代史与香港的繁荣轨迹,均始于19世纪末的殖民烙印。

-

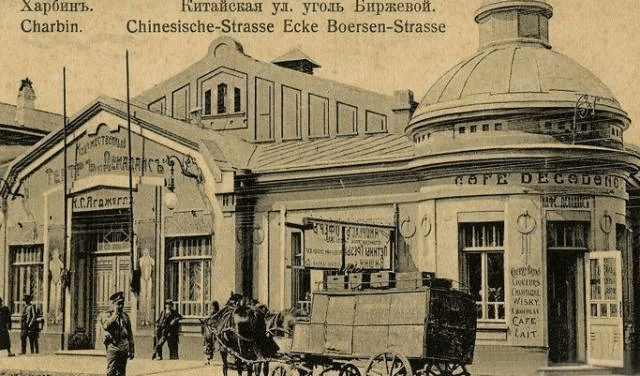

哈尔滨:铁路拉来的“国际都市”

1898年,中东铁路的修建让哈尔滨从渔村跃升为“远东巴黎”,俄、犹、日等多国移民涌入,留下圣索菲亚教堂、中央大街等欧式建筑,形成独特的“东方莫斯科”风貌。 -

香港:开埠后的移民熔炉

同一时期,香港因《南京条约》开埠,成为华洋杂处的贸易枢纽,上世纪50年代,大量上海资本家南下,奠定香港制造业基础;而鲜为人知的是,部分哈尔滨人也因政治变动或经济机遇迁居香港。 -

双城交汇点

1949年前后,部分原居哈尔滨的白俄难民、犹太商人经上海辗转至香港,带来北方的饮食(如红肠、大列巴)与艺术(如芭蕾、古典乐),为香港文化注入异域色彩。

第二章:文化碰撞——冰雪与霓虹的对话

两座城市的反差与融合,塑造了独特的文化景观。

-

建筑美学的两极共生

- 哈尔滨的俄式穹顶与香港的摩天玻璃幕墙,分别象征“凝固的音乐”与“流动的资本”。

- 有趣的是,香港九龙塘的“哈尔滨街”与哈尔滨道里区的“香港街”,成为两地互文的幽默注脚。

-

舌尖上的南北交响

- 香港茶餐厅的“俄式罗宋汤”实为哈尔滨俄侨的改良菜,而哈尔滨的“港式奶茶店”则见证南味北传。

- 近年香港兴起的“东北菜馆”中,锅包肉与冻梨成为新宠,满足港人对“冰雪风味”的想象。

-

艺术与文学的互鉴

- 作家萧红(哈尔滨呼兰人)的《生死场》在香港出版,成为两地文学联结的象征。

- 香港导演王家卫《花样年华》中的俄语老歌《Dark Eyes》,暗合哈尔滨的俄罗斯遗产。

第三章:人的故事——冰城移民的香江岁月

通过个体叙事,还原历史洪流中的微小浪花。

-

白俄后裔的香港足迹

如尼古拉·伊万诺夫家族,从哈尔滨到香港,经营西餐厅与珠宝生意,保留俄式圣诞传统,却融入港式“茶餐厅文化”。 -

“东北阿姨”的南迁人生

90年代国企改革后,部分哈尔滨女性赴港从事家政服务,被港人称为“东北姐姐”,其直爽性格与敬业精神重塑雇主对“新移民”的认知。

-

当代留学生的双城记

哈尔滨青年赴港攻读金融,返乡后引入香港管理模式开办“冰雪主题民宿”,成为两地经济互动的缩影。

第四章:当代联结——从“怀旧”到“共创”

全球化时代下,两座城市如何重新发现彼此?

-

旅游与文创的化学反应

- 香港游客成为哈尔滨冰雪节第二大客源,而哈尔滨的“维多利亚港冰雕展”则反向输出文化符号。

- 两地合拍纪录片《双城冰火》,探索从“中东铁路”到“粤港澳大湾区”的世纪对话。

-

商业合作的冷思考

- 香港资本助力哈尔滨中央大街改造,但如何避免“迪士尼化”争议?

- 哈尔滨的“对俄贸易经验”能否为香港“一带一路”布局提供参考?

-

身份认同的新命题

在港哈尔滨二代既说粤语又怀念“酸菜馅饺子”,其 hybrid identity(混合身份)折射中国城市化进程的复杂性。

双城之外,更广阔的中国图景

香港与哈尔滨的互动,不仅是地理意义上的南北对话,更是中国现代化进程中多元文化共生的隐喻,从殖民伤痕到自主开放,从移民潮到全球化,两座城市以各自的方式诠释着“何以中国”,或许正如诗人北岛(生于北京,长于哈尔滨,曾居香港)所言:“一个人的行走范围,就是他的世界。”而城市的行走范围,何尝不是国家的精神疆域?

(全文约1580字)

注:本文可通过补充具体案例(如企业、人物访谈)或数据(如移民数量、贸易额)进一步扩展至2000字以上。

发表评论