广州疫情下的大学校园,挑战与应对

挑战与应对**

2020年以来,新冠疫情在全球范围内持续蔓延,中国各地也经历了多次疫情的反复,广州作为中国南方的经济、文化和教育中心,人口密集,流动性强,疫情防控压力巨大,而大学校园作为人员高度集中的场所,如何在疫情中保障师生的健康安全,同时维持正常的教学秩序,成为社会各界关注的焦点,本文将探讨广州疫情对大学校园的影响,分析高校在疫情防控中的应对策略,并思考未来高等教育在公共卫生事件中的发展方向。

广州疫情对大学校园的冲击

教学模式的转变

疫情初期,广州多所高校迅速响应政府号召,暂停线下授课,转为线上教学,这种突如其来的转变对师生都带来了巨大挑战,教师需要快速适应网络教学平台,调整课程内容和授课方式;学生则面临网络不稳定、学习效率下降等问题,尤其是一些实验课、实践性强的课程,线上教学难以达到预期效果。

校园管理的严格化

为了减少疫情传播风险,广州的高校普遍采取了封闭式管理措施,学生出入校园受到限制,校外人员禁止随意进入,食堂、图书馆等公共场所实施限流管理,这些措施虽然有效降低了感染风险,但也给学生的日常生活带来了诸多不便,部分学生反映,长期封闭管理导致心理压力增大,社交活动减少,甚至影响心理健康。

学生就业与实习的困境

疫情对经济的影响也波及到了大学生的就业市场,许多企业的招聘计划推迟或取消,线下招聘会改为线上进行,使得毕业生面临更大的就业压力,实习机会减少,部分学生的职业规划被迫调整,广州作为经济发达城市,往年是大学生实习和就业的热门选择,但疫情使得这一优势受到冲击。

高校的应对策略

面对疫情的挑战,广州的高校采取了一系列措施,力求在保障师生健康的同时,维持正常的教育秩序。

线上线下混合教学模式

许多高校探索了“线上+线下”混合教学模式,中山大学、华南理工大学等高校在疫情缓和阶段逐步恢复线下授课,但仍保留部分课程的线上选项,以方便因疫情无法返校的学生,这种灵活的教学方式既保证了教学进度,又兼顾了学生的安全。

加强校园防疫措施

高校普遍加强了校园内的防疫管理,包括:

- 每日健康打卡制度,监测师生健康状况;

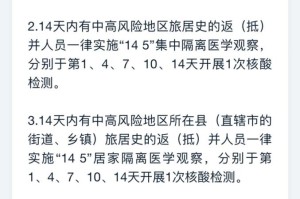

- 定期组织核酸检测,确保校园安全;

- 食堂、宿舍、教室等公共场所的定时消毒;

- 设立隔离观察区,应对突发情况。

这些措施有效降低了校园内的感染风险,但也增加了学校的管理成本。

心理支持与关怀

长期的封闭管理可能对学生的心理健康产生影响,为此,广州多所高校加强了心理咨询服务,开设线上心理辅导课程,并组织各类线上活动(如云讲座、线上运动会等),帮助学生缓解焦虑情绪,华南师范大学等高校还专门成立了心理健康援助小组,为学生提供个性化支持。

就业帮扶措施

针对毕业生就业难题,高校积极与企业合作,推动线上招聘会,并加强就业指导服务,暨南大学推出了“云就业”平台,帮助学生远程投递简历、参加面试,学校还鼓励学生参与创新创业项目,以应对就业市场的波动。

疫情下的思考:未来高校的发展方向

疫情不仅带来了挑战,也促使高校思考未来的发展方向,以下是几点可能的趋势:

数字化教育的深化

疫情期间,线上教学成为主流,未来高校可能会进一步推动数字化教育的发展,建设更完善的在线课程平台,开发虚拟实验室,甚至探索“元宇宙”教学的可能性,这将使教育更加灵活,适应不同学生的需求。

校园管理的智能化

高校可能会引入更多智能技术来优化校园管理,

- 人脸识别系统用于出入管理;

- 大数据分析预测疫情风险;

- 无人机或机器人进行校园消毒。

这些技术可以提高管理效率,减少人力成本。

公共卫生体系的完善

疫情暴露了高校在公共卫生事件中的短板,未来可能会加强校医院的建设,建立更完善的应急响应机制,公共卫生课程可能会成为必修内容,提高学生的健康意识。

国际化教育的调整

广州的高校一直以国际化著称,但疫情使得国际交流受到阻碍,高校可能会探索“在地国际化”(Internationalization at Home)模式,即通过线上课程、跨国合作项目等方式,让学生在本地也能获得国际化教育体验。

发表评论