香港疫情主要发生地,社区传播、防控挑战与未来展望

香港作为国际大都市,人口密集、流动性高,一直是疫情防控的重点区域,自2020年初新冠疫情暴发以来,香港经历了多轮疫情冲击,不同阶段的疫情主要发生地也随着病毒变异、社会活动变化而动态调整,本文将深入分析香港疫情的主要发生地,探讨其背后的传播特点、防控难点,并展望未来的防疫方向。

香港疫情主要发生地的演变

早期疫情:输入性病例与社区零星传播

2020年初,香港疫情主要以输入性病例为主,主要发生在机场、隔离酒店等入境关口,随着本地社区出现零星传播,疫情逐渐扩散至居民区、商场等公共场所,这一时期,疫情主要集中在人口密集的市区,如油尖旺、深水埗等。

2022年奥密克戎疫情:社区大规模暴发

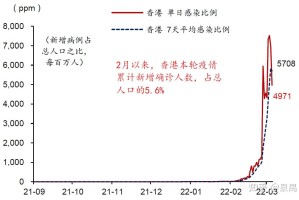

2022年初,奥密克戎变异株在香港引发大规模社区传播,疫情主要发生地包括:

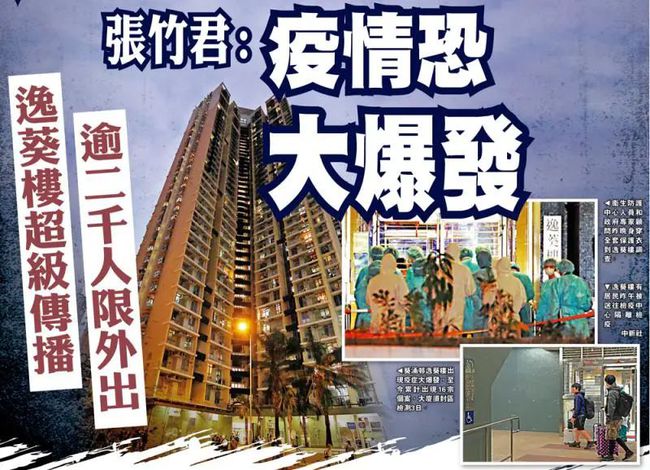

- 公共屋邨:如葵涌邨、沙田邨等,由于居住环境拥挤、共用设施多,成为疫情重灾区。

- 养老院与残疾人士院舍:院内长者及员工感染率高,死亡率显著上升。

- 餐饮场所与商场:春节前后聚餐活动增多,导致病毒快速扩散。

近期疫情:学校与工作场所聚集性传播

随着社会活动逐步恢复,学校、办公室等成为疫情主要发生地,学生返校后出现班级聚集性感染,部分企业因员工密接导致停工。

疫情主要发生地的传播特点

人口密度与居住环境

香港人口密度全球最高,尤其是公共屋邨和劏房,居住空间狭小,通风不良,极易造成病毒传播,葵涌邨在2022年疫情中单日新增超百例,凸显了居住环境对疫情的影响。

社会活动与聚集性事件

节假日、大型活动常成为疫情暴发的导火索,2022年春节前后,家庭聚餐、商场购物导致多起超级传播事件。

跨境流动与输入风险

香港作为国际枢纽,输入性病例始终是防疫难点,机场、隔离酒店及跨境货车司机等群体多次引发本地传播链。

防控难点与应对措施

难点分析

- 居住环境限制:难以通过居家隔离有效阻断传播。

- 疫苗接种率不均:长者接种率低,导致重症和死亡风险高。

- 公众防疫疲劳:长期防疫措施使部分市民配合度下降。

政府应对措施

- 围封强检:对疫情暴发的大厦实施强制检测。

- 疫苗推广:推出“疫苗通行证”,鼓励市民接种。

- 社交距离限制:暂停堂食、关闭娱乐场所等。

社区与市民的配合

- 基层组织动员:义工团体协助分发物资、宣传防疫。

- 市民自我防护:口罩佩戴率长期保持高位。

未来展望:如何降低疫情发生地风险?

改善居住环境

- 加快旧区改造,增加人均居住面积。

- 推广空气净化设备,减少室内传播风险。

加强重点场所防控

- 学校:定期检测,优化通风系统。

- 养老院:优先接种加强针,严格探访管理。

科技助力防疫

- 普及“安心出行”APP,精准追踪密接者。

- 利用大数据预测疫情暴发风险区域。

长期防疫策略

- 推动与病毒共存的常态化管理。

- 提升公共卫生应急响应能力。

发表评论