疫情防控视角下,香港是否属于境外?法律、实践与认同的多维解析

在新冠疫情防控中,“境外”一词频繁出现在政策文件与公众讨论中,而香港的特殊地位常引发疑问:它是否属于“境外”?这一问题不仅涉及法律定义,更牵涉公共卫生管理、国家主权认同及跨境协作机制,本文将从法律条文、防疫实践、社会认知三个维度展开分析,试图厘清这一争议背后的复杂逻辑。

法律维度:香港的“境外”属性与“一国两制”框架

-

宪法与基本法的双重定位

根据《中华人民共和国宪法》和《香港特别行政区基本法》,香港是中国的一部分,但享有高度自治权,包括独立的司法、货币和出入境管理制度,这种“一国两制”安排使得香港在行政管辖上区别于内地,尤其在边境管理中被视为“境外”,内地居民赴港需办理“往来港澳通行证”,与出国旅行类似。 -

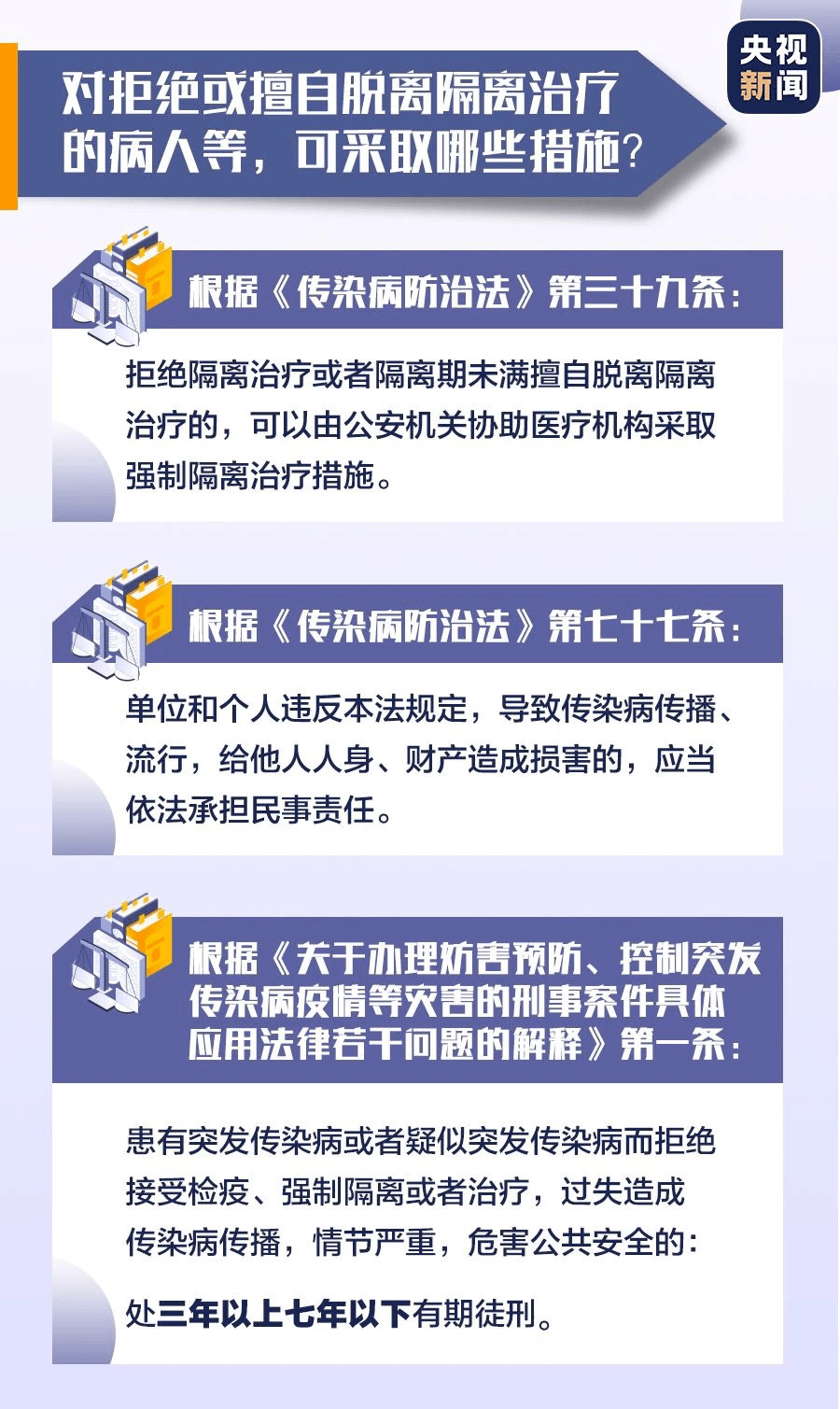

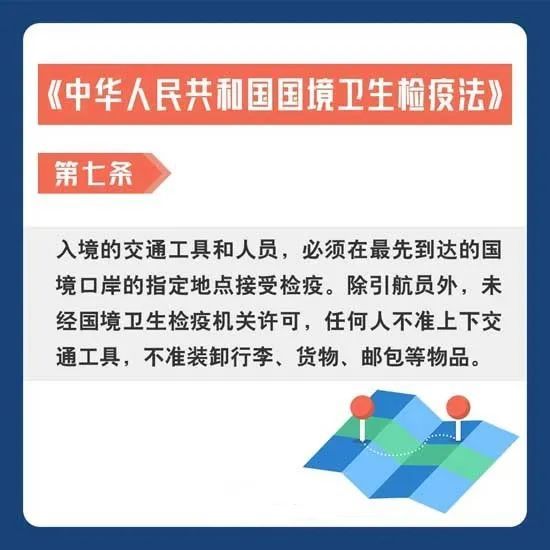

疫情防控法规中的表述

国务院联防联控机制文件中,“境外输入”通常涵盖香港、澳门地区,2020年《关于做好境外疫情输入防控工作的指导意见》明确将港澳纳入“境外”范畴,这种分类基于实际管理需求,而非主权意义上的“外国”。 -

国际法与WHO标准

世界卫生组织(WHO)将香港列为“中国香港特别行政区”,但在疫情统计中单独列示,这种安排反映了香港作为单独关税区和国际旅行枢纽的特殊性。

防疫实践:香港的“境外”角色与防控挑战

-

差异化防疫政策的必要性

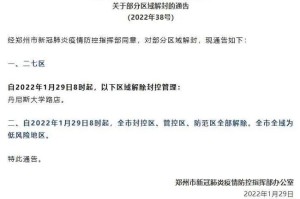

香港作为国际航空枢纽,疫情输入风险与内地城市不同,2022年初香港暴发第五波疫情时,内地对其采取“闭环管理”措施,既体现支持,又保持边境管控,这种“境内关外”模式凸显了香港在防疫中的特殊性。 -

数据共享与协作机制

香港与内地的健康码互认、核酸检测标准协调等,需通过专门协议实现,这种跨境协作的复杂性进一步印证其“境外”属性。“回港易”“来港易”计划的设计,本质上是对“境外人员”的管控措施。

-

经济与民生的权衡

香港的“境外”定位导致通关成本高昂,2021年“封关”期间,深港跨境家庭、商务活动严重受阻,反映出“一国”框架下“两制”差异的现实矛盾。

社会认知:身份认同与话语冲突

-

公众理解的歧义

部分内地民众将“境外”等同于“国外”,导致对香港归属的误解;而香港居民可能因“境外”表述产生疏离感,这种认知差异易被误读为政治信号。 -

媒体与政策话语的影响

内地媒体常将香港疫情称为“境外输入案例”,而香港本地报道则强调“本地传播”,话语差异折射出身份认同的微妙张力。 -

学术界的争议

有学者指出,将香港列为“境外”可能弱化国家认同;另一些观点则认为,承认其特殊性反而有利于精准防控。

比较视角:澳门、台湾与跨境治理经验

-

澳门的参照意义

澳门虽同属特别行政区,但因疫情控制良好,与内地通关政策更宽松,显示“境外”标签的灵活性。 -

台湾问题的复杂性

台湾地区在防疫中被明确列为“境外”,但政治敏感性更高,进一步说明“境外”概念需结合具体语境。 -

国际案例:欧盟的“内部边境”

欧盟成员国间人员流动类似内地与香港,但疫情期间仍实施临时边境管控,证明即使主权统一,区域差异仍需务实应对。

在“一国”与“两制”间寻求平衡

香港在疫情防控中的“境外”属性,本质是“一国两制”下行政管理权的体现,这一分类不应被误解为主权分割,而是基于现实需求的制度安排,需通过以下措施优化:

- 明确法律表述:在政策文件中区分“境外”与“国外”,避免公众混淆。

- 强化协作机制:建立内地与香港的常态化疫情联防联控平台。

- 促进社会共识:通过宣传解释“境外”的技术性含义,减少认同争议。

香港的独特地位既是挑战,也是探索跨境治理的宝贵样本,唯有在坚守国家主权的同时尊重制度差异,方能实现防疫与发展的双重目标。

(全文约1500字)

注:本文结合法律文本、政策案例和社会反应,力求客观分析,实际政策请以官方最新表述为准。

发表评论