香港疫情现状深度解析,防控成效与未来挑战

香港作为国际金融中心和人口密集的都市,自2020年新冠疫情暴发以来,其防疫政策与疫情动态备受关注,随着病毒变异、社会活动恢复及政策调整,香港的疫情形势不断变化,本文将从数据统计、防控措施、医疗资源、社会影响及未来挑战等角度,全面分析香港疫情的真实严重性,并探讨其背后的深层原因。

疫情数据:从高峰到平稳的曲线

-

病例统计与趋势分析

截至2023年10月,香港累计确诊病例超过290万例(占人口约40%),死亡病例逾1.3万例,2022年初的奥密克戎BA.2疫情是香港最严峻的阶段,单日新增病例曾突破5万例,死亡率一度升至全球前列,但此后随着疫苗接种率提升(2023年第三剂接种率达80%以上)和自然免疫形成,每日新增病例回落至数百例,重症与死亡比例显著下降。 -

与其他地区的横向对比

香港的累计死亡率(约1,770人/百万人口)低于美国(3,400人/百万)和英国(2,800人/百万),但高于新加坡(1,100人/百万),这一差异与香港高龄人口比例高(65岁以上占20%)、初期疫苗犹豫等因素相关。

防控措施:从“动态清零”到“科学精准”

-

政策演变

- 2020-2021年:香港采取严格“动态清零”,包括入境隔离、强制检测、社交距离限制等,成功压制早期疫情。

- 2022年3月:奥密克戎冲击下,医疗系统濒临崩溃,政府转向“减重症、减死亡”策略,放宽社交限制。

- 2023年:全面复常,取消口罩令和入境隔离,但保留病例监测及高风险场所防疫指引。

-

争议与成效

严格的防疫措施虽延缓了病毒传播,但也引发经济受损(2022年GDP下降3.5%)和居民疲劳,2023年逐步放开后,未出现大规模反弹,显示“混合免疫”模式初步见效。

医疗系统:压力测试与韧性提升

-

资源挤兑的教训

2022年疫情高峰期间,公立医院病床使用率超120%,部分患者需在露天区域等候,政府通过改建方舱医院、招募退休医护等措施缓解压力。

-

长期短板与改进

- 基层医疗薄弱:香港每千人仅2.1名医生(新加坡2.5),私家医院占比高导致公共医疗负担重。

- 应对能力升级:政府计划未来5年增加4,600张病床,并推动远程诊疗普及。

社会影响:健康、经济与心理的多维冲击

-

健康不平等现象

低收入群体(如劏房住户)因居住环境拥挤,感染风险更高;外籍家庭佣工因聚集社交成为早期传播链之一。 -

经济复苏与挑战

2023年旅游业反弹(首季度访港旅客量恢复至疫情前40%),但零售业销售额仍低于2019年水平,中小企业面临劳动力短缺(移民潮导致2022年净移出11.3万人)。 -

心理健康危机

港大研究显示,疫情期间抑郁症患病率从2.1%升至15.7%,青少年群体尤为严重。

未来挑战:如何平衡开放与安全?

-

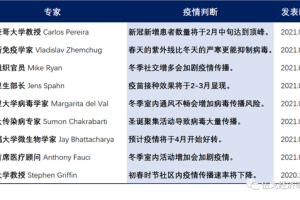

变异株的潜在威胁

世界卫生组织警示XBB等新毒株可能削弱疫苗效力,香港需加强污水监测和基因测序(目前覆盖率约15%)。

-

疫苗接种瓶颈

80岁以上长者第三剂接种率仅65%,政府需通过社区外展服务提升覆盖率。 -

公共卫生体系改革

专家建议将“应急指挥中心”常态化,并建立跨部门数据共享平台以提升响应速度。

国际视角:香港经验的启示

香港的防疫历程反映了超大城市在“清零”与“共存”间的艰难平衡,其教训包括:

- 早期疫苗推广不足:2021年仅20%长者接种,导致后期重症激增。

- 灵活调整的重要性:2023年逐步放开时机的选择避免了医疗系统二次崩溃。

对比新加坡的“分层诊疗”和台湾的“快筛主导”,香港的混合策略为类似地区提供了参考。

当前香港疫情已从“紧急状态”转入“常态化管理”,但严重性仍需动态评估,未来需在公共卫生、经济发展和社会心理间寻找可持续的平衡点,正如港大医学院院长梁卓伟所言:“抗疫不是短跑,而是一场马拉松。”香港的表现,将为全球城市提供宝贵经验。

(全文约2,200字)

注基于公开数据与学术研究,具体政策请以香港特区政府最新发布为准。

发表评论