香港疫情又起,挑战与应对

香港疫情再次出现反弹趋势,引发社会各界广泛关注,自2020年初新冠疫情暴发以来,香港经历了多轮疫情冲击,尽管政府采取了一系列防控措施,但病毒变异、国际往来频繁以及社会活动增加等因素,使得疫情难以彻底平息,此次疫情再度抬头,不仅考验香港的公共卫生体系,也对经济、社会心理和国际形象带来深远影响,本文将分析香港疫情的最新动态、防控措施的成效、社会各界的反应,并探讨未来可能的应对策略。

香港疫情最新动态

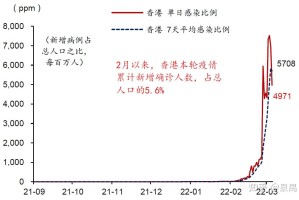

疫情数据与趋势

根据香港卫生防护中心的最新数据,近期香港每日新增确诊病例再次突破千例,其中不少病例涉及奥密克戎变异株BA.5亚型,该毒株具有更强的免疫逃逸能力,使得此前接种疫苗或感染后获得的免疫力受到挑战,重症和死亡病例也有所增加,尤其是老年人和未接种疫苗的高风险群体。

主要传播途径

- 社区传播加剧:近期病例多集中在社区,尤其是人员密集的场所如商场、餐厅和公共交通系统。

- 输入性病例增加:随着国际航班逐步恢复,境外输入病例占比上升,部分病例在隔离期间未被及时发现,导致社区扩散。

- 学校与工作场所聚集性感染:多所学校和企业报告群聚感染,显示病毒在密闭环境中的传播风险仍然较高。

香港的防控措施与挑战

现行防疫政策

香港政府近期调整了防疫措施,主要包括:

- 加强核酸检测:扩大社区检测范围,增设流动检测站,并鼓励市民定期自测。

- 强化疫苗接种:推动第三针和第四针接种,尤其是针对老年人和免疫力低下群体。

- 调整入境政策:缩短入境隔离时间(如“3+4”模式),但仍要求旅客进行多次核酸检测。

- 社交距离限制:恢复部分场所的限聚令,如餐厅堂食时间限制和公共场所佩戴口罩要求。

防控措施的挑战

尽管政府采取了一系列措施,但仍面临诸多挑战:

- 公众疲劳与配合度下降:长期防疫导致部分市民对检测和隔离政策产生抵触情绪,影响执行效果。

- 医疗资源压力:虽然香港医疗体系相对完善,但若病例持续增加,仍可能面临床位和医护人员不足的问题。

- 经济与社会成本:严格的防疫措施对餐饮、零售和旅游业造成冲击,部分中小企业难以承受长期停业压力。

- 国际往来与本地防疫的平衡:香港作为国际金融中心,需在疫情防控和经济开放之间找到平衡,但过严或过松的政策都可能引发争议。

社会影响与公众反应

经济影响

- 旅游业与零售业受挫:疫情反弹导致游客减少,本地消费信心下降,零售业销售额显著下滑。

- 中小企业生存压力:部分餐厅和商店因限聚令和客流减少而面临倒闭风险。

- 房地产市场波动:疫情不确定性影响投资者信心,楼市交易量有所下降。

教育与心理健康

- 学校停课与线上教学:多所学校因疫情暂停面授课程,转为线上教学,影响学生学习效果。

- 心理健康问题加剧:长期疫情导致焦虑、抑郁等心理问题增加,尤其是独居老人和青少年群体。

公众舆论与政府信任度

- 支持与批评并存:部分市民认可政府的防疫努力,但也有人批评政策反复,缺乏长远规划。

- 信息透明度受质疑:疫情数据发布和防控措施的调整速度引发争议,部分市民认为政府应更及时地公开信息。

未来展望与建议

短期应对策略

- 加强疫苗接种推广:针对高风险群体,如老年人和慢性病患者,提供上门接种服务。

- 优化检测与隔离机制:提高核酸检测效率,缩短结果等待时间,并合理调整隔离政策以减少社会成本。

- 支持受影响行业:政府可考虑提供更多财政援助,如租金补贴和低息贷款,帮助中小企业渡过难关。

中长期规划

- 完善公共卫生体系:增加医疗设施和医护人员储备,提升应对突发疫情的能力。

- 推动科技防疫:利用大数据和人工智能优化疫情监测,提高防控精准度。

- 加强国际合作:与内地及国际社会共享防疫经验,协调疫苗和药物研发,共同应对全球疫情。

社会共识与韧性建设

- 提高公众防疫意识:通过宣传教育,增强市民对疫苗接种和防疫措施的信任。

- 关注心理健康:设立更多心理咨询热线和支持服务,帮助市民应对疫情带来的心理压力。

- 促进社会团结:鼓励社区互助,减少因疫情引发的歧视和分裂现象。

发表评论