南京疫情,官方应对与防控措施分析

2021年7月,南京禄口国际机场爆发的新一轮新冠疫情迅速成为全国关注的焦点,此次疫情不仅波及南京本地,还通过人员流动扩散至多个省市,引发全国范围内的防控压力,面对突如其来的疫情,南京市政府及国家相关部门迅速采取了一系列官方防控措施,力求在最短时间内控制疫情蔓延,本文将从疫情暴发的背景、官方的应对措施、社会各界的反应以及疫情带来的启示等方面,全面分析南京疫情及其官方防控工作。

南京疫情暴发的背景

2021年7月20日,南京禄口国际机场在对工作人员进行例行核酸检测时,发现9例阳性病例,随后,感染人数迅速增加,溯源调查显示,此次疫情与境外输入病例相关,机场保洁人员在清理国际航班时可能因防护措施不到位而感染,由于机场人员流动性大,病毒很快扩散至南京市内及周边地区,并经由旅客传播至全国多个省市,包括湖南、四川、广东等地。

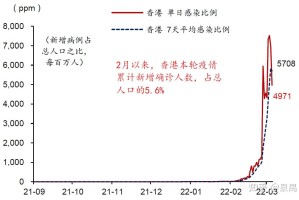

此次疫情的病毒基因测序结果显示,感染毒株为Delta变异株,其传播速度快、潜伏期短、病毒载量高,使得防控难度大幅增加,南京疫情的暴发不仅考验了当地的应急管理能力,也对全国疫情防控体系提出了新的挑战。

官方的应对措施

面对疫情的迅速蔓延,南京市政府及国家卫健委迅速启动应急响应机制,采取了一系列严格的防控措施,主要包括以下几个方面:

迅速启动应急响应

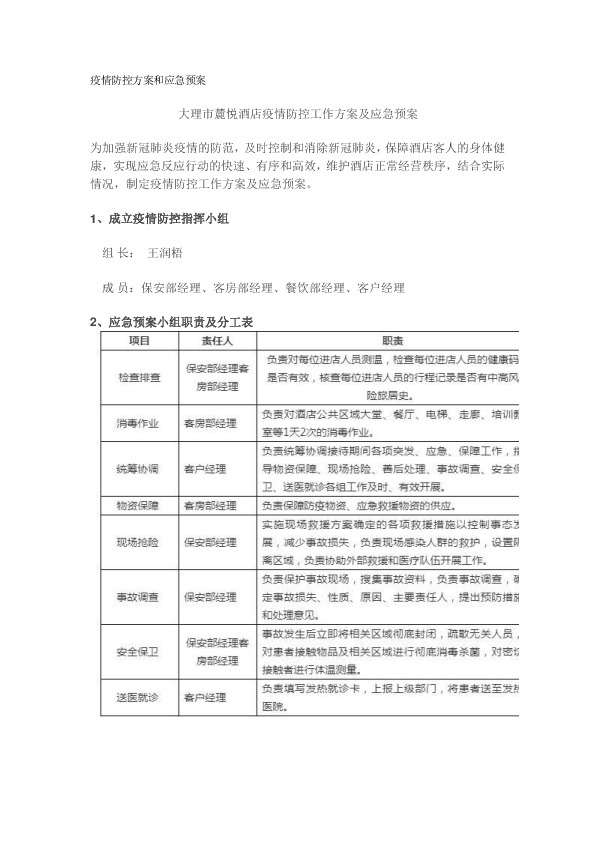

疫情暴发后,南京市立即启动公共卫生事件一级响应,成立疫情防控指挥部,统筹全市资源进行防控,国家卫健委也派出工作组赴南京指导疫情防控工作,确保各项措施落实到位。

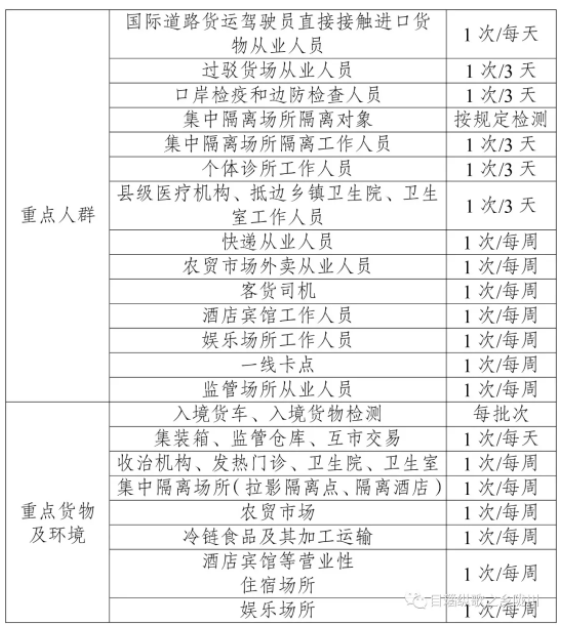

大规模核酸检测

为迅速筛查感染者,南京市在短时间内组织多轮全员核酸检测,7月21日至8月初,全市共完成多轮检测,覆盖超过900万人次,针对高风险区域,如禄口街道及周边社区,实行封闭管理,确保疫情不进一步扩散。

严格交通管控

为防止疫情外溢,南京市对离城人员实施严格管控,要求所有离宁人员需持有48小时内核酸检测阴性证明,部分长途客运班线暂停运营,地铁、公交等公共交通也调整了运营方案,减少人员流动。

加强医疗救治

南京市迅速启用定点医院收治确诊病例,并调配医疗资源确保患者得到及时救治,国家卫健委协调周边省市医疗力量支援南京,提高救治能力。

信息透明与舆论引导

南京市政府通过新闻发布会、官方微博、微信公众号等渠道,及时向社会公布疫情动态、防控措施及政策调整,避免谣言传播,增强公众信心。

社会各界的反应

南京疫情的暴发引发了社会各界的广泛关注,不同群体对官方的防控措施反应不一。

市民的配合与焦虑

大部分南京市民积极配合政府的核酸检测和居家隔离政策,但也有部分民众对疫情的快速扩散感到焦虑,尤其是Delta变异株的高传染性使得防控难度加大,一些市民对物资供应、医疗资源分配等问题表达了担忧。

企业的应对

疫情对南京及周边地区的经济造成了一定冲击,尤其是旅游、餐饮、零售等行业受到较大影响,部分企业采取线上办公、调整营业时间等方式应对疫情,政府也出台了相应的纾困政策,帮助企业渡过难关。

全国联防联控

由于南京疫情外溢至多个省市,全国多地迅速启动应急响应,加强对来自南京人员的排查和隔离,这一联防联控机制有效遏制了疫情的进一步扩散,但也暴露出部分地区在应对突发疫情时的协调不足。

南京疫情带来的启示

南京疫情的暴发和防控过程为全国疫情防控提供了重要的经验和教训:

加强口岸防控

此次疫情起源于机场保洁人员的感染,凸显了口岸防控的重要性,未来需进一步强化国际航班和入境人员的闭环管理,提高一线工作人员的防护标准,避免类似事件再次发生。

提升应急响应能力

Delta变异株的快速传播要求各地政府具备更高效的应急响应能力,南京的经验表明,大规模核酸检测、快速流调、精准封控等措施是遏制疫情的关键。

完善信息通报机制

在疫情初期,部分市民对官方信息的及时性和透明度提出质疑,未来需进一步优化信息发布机制,确保公众能够第一时间获取权威信息,减少恐慌情绪。

加强公共卫生体系建设

南京疫情再次提醒我们,公共卫生体系建设仍需加强,包括医疗资源储备、基层防控能力、疫苗接种覆盖率等方面都需要进一步提升,以应对未来可能的疫情挑战。

南京疫情是一次严峻的考验,但通过官方的快速反应和全社会的共同努力,疫情最终得到了有效控制,此次事件不仅检验了我国的疫情防控体系,也为未来应对类似突发公共卫生事件提供了宝贵的经验,在全球疫情尚未完全结束的背景下,我们必须保持警惕,不断完善防控策略,确保人民群众的生命安全和身体健康。

发表评论