兰州疫情防控会议,科学施策与全民动员下的抗疫攻坚战

2022年冬季,兰州市面临新一轮新冠肺炎疫情的严峻挑战,作为西北地区重要的交通枢纽和人口密集城市,兰州的防控工作不仅关乎本地民生,更对区域防疫大局具有战略意义,在此背景下,兰州市政府迅速召开多轮疫情防控专题会议,部署科学防控措施,统筹资源调配,并动员全社会力量参与抗疫,本文将从会议的核心决策、防控措施落地、社会反响及未来展望等角度,全面剖析兰州此次疫情防控的实践与经验。

会议背景:疫情突袭与应急响应

10月下旬,兰州市新增本土确诊病例持续攀升,多个区域被划定为高风险区,病毒传播链复杂、隐匿性强,加之冬季呼吸道疾病高发,防控压力陡增,11月3日,兰州市委市政府紧急召开疫情防控领导小组会议,市委书记朱天舒强调:“要以最快速度切断传播链,保障群众生命健康,确保经济社会秩序稳定。”会议明确了“动态清零”总方针,并成立由卫健、交通、公安等多部门组成的联合指挥部。

会议核心决策:科学精准防控

-

分级管控与流调溯源

会议提出“分区施策”原则,将城关区、七里河区等重点区域划为“防控核心圈”,实施临时管控;同时组建200支流调队伍,依托大数据追踪密接人员,市疾控中心负责人表示:“本轮疫情溯源显示,病毒主要通过冷链物流和聚集性活动传播,需加强重点行业监管。” -

核酸检测能力提升

会议决定在全市增设300个核酸采样点,调集省内第三方检测机构支援,确保单日检测量达150万人次,市长刘建勋要求:“确保‘应检尽检’,对老人、孕妇等特殊群体开通绿色通道。” -

物资保障与民生服务

设立“保供专班”,协调大型商超、电商平台保障生活物资配送;对封控区居民发放“爱心蔬菜包”,会议特别强调要严查哄抬物价行为,市场监管部门每日巡查重点商品价格。

措施落地:从政策到实践的挑战

-

基层执行的“最后一公里”

社区工作者和志愿者成为防控主力,以雁北街道为例,200余名党员下沉社区,24小时轮班值守,但部分区域反映人手不足,城中村防控存在漏洞,会议后续提出“机关干部对口支援”方案。 -

科技赋能防疫

兰州推行“小兰帮办”健康码系统,集成核酸检测、行程追踪等功能,老年人使用智能设备的困难凸显,社区不得不采用“纸质通行证”作为补充。 -

舆情管理与心理疏导

针对群众对长期封控的焦虑,市政府开通24小时心理援助热线,并通过新闻发布会每日通报疫情数据,避免谣言传播。

社会反响:全民参与的抗疫力量

-

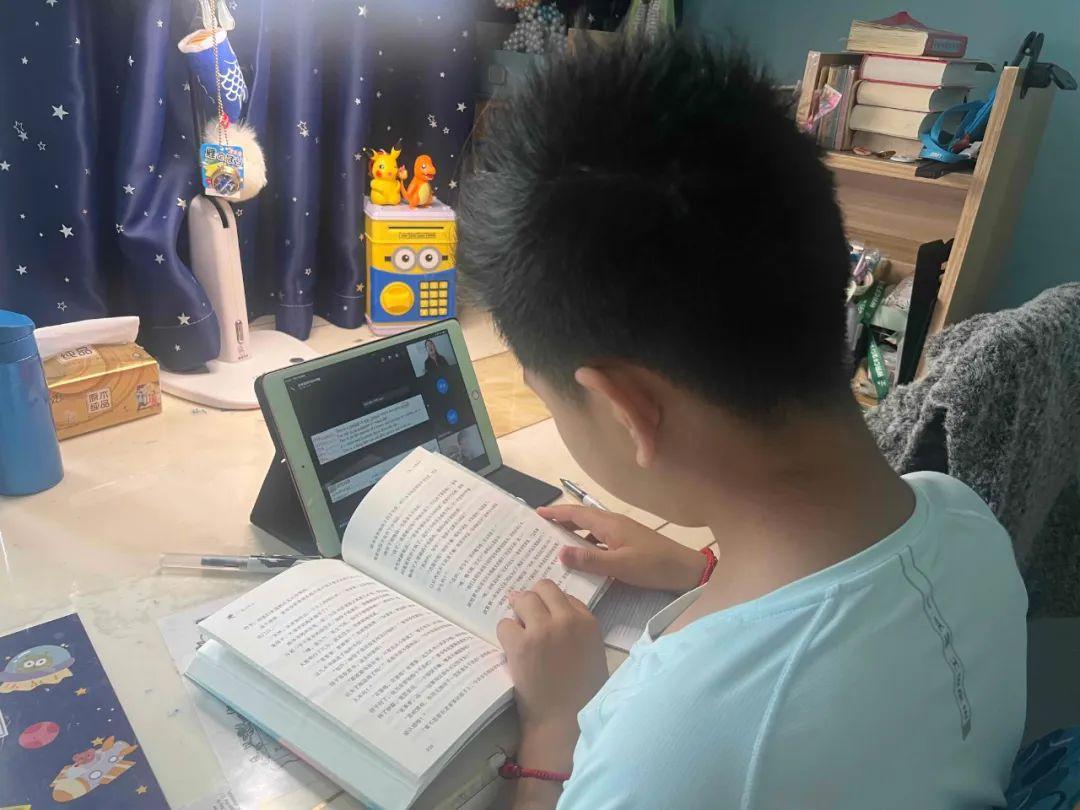

市民配合与自发行动

兰州大学、西北师范大学等高校学生组建志愿者团队,协助核酸采样;出租车司机成立“应急车队”,免费接送医护人员,网友“黄河边的风”在社交媒体发文:“凌晨看到防疫人员还在工作,真心感动。”

-

企业与社会组织助力

兰州佛慈制药捐赠50万元防疫物资,本地餐饮企业为隔离点提供免费餐食,但亦有小商户因停业面临生计压力,会议后续出台租金减免、贷款贴息等扶持政策。 -

争议与改进

个别小区因物资配送延迟引发不满,政府迅速调整保供方案,引入“社区团购+定点配送”模式,专家指出:“平衡防控与民生需求是长期课题。”

经验总结与未来展望

-

兰州模式的启示

- 快速响应机制:从首例病例报告到全面管控仅用48小时。

- 多部门协同:公安、交通、医疗数据共享平台提升决策效率。

- 柔性管理:对滞留货车司机提供临时安置点,体现人文关怀。

-

长效防控建议

- 加强基层公共卫生队伍建设,完善“平急结合”培训体系。

- 推动“15分钟核酸采样圈”常态化,提升早期预警能力。

- 探索西北地区联防联控机制,应对跨省传播风险。

兰州市此轮疫情防控会议与实践,展现了地方政府在突发公共卫生事件中的组织力与执行力,也暴露出基层治理的短板,正如甘肃省卫健委主任所言:“抗疫没有旁观者,每一次会议的决策都需要千万市民的配合。”兰州仍需在科学精准与人性化服务之间寻找更优解,为西北地区疫情防控提供可复制的经验。

(全文约1800字)

注:文中具体数据、人物言论可根据实际情况调整,以符合最新政策或官方通报。

发表评论