上海疫情防控部门,高效应对与未来挑战

上海疫情防控部门的策略、成效与未来展望**

上海作为中国最大的经济中心和国际化大都市,其疫情防控工作一直备受关注,自2020年新冠疫情暴发以来,上海疫情防控部门采取了一系列科学、精准的防控措施,既保障了市民的健康安全,又尽可能减少了对经济社会的影响,本文将探讨上海疫情防控部门的组织架构、防控策略、取得的成效,以及未来可能面临的挑战。

上海疫情防控部门的组织架构

上海疫情防控部门由多个政府机构和专业团队组成,形成了高效协同的指挥体系,主要包括:

- 上海市卫生健康委员会:负责统筹全市疫情防控工作,制定防控政策,协调医疗资源。

- 上海市疾病预防控制中心(CDC):负责疫情监测、流行病学调查、病毒检测和风险评估。

- 上海市公安局:协助实施封控管理、流调溯源和应急响应。

- 各区县疫情防控指挥部:负责属地化管理,执行市级防控政策,组织核酸检测和隔离管控。

- 社区防控工作组:由居委会、物业、志愿者等组成,负责基层防控措施的落实。

这种多部门联动的机制确保了防控工作的快速响应和精准执行。

上海疫情防控的主要策略

上海疫情防控部门采取了一系列科学、精准的防控措施,主要包括:

精准防控与“动态清零”

上海在疫情防控中强调“精准防控”,避免“一刀切”式的封城,通过大数据分析、健康码管理和流调溯源,快速锁定高风险区域和人群,实施精准封控,2022年初的“最小中风险区”划定,仅对个别楼栋或小区进行管控,而非整个行政区。

大规模核酸检测与快速筛查

在疫情暴发时,上海迅速组织全市或重点区域的大规模核酸检测,采用“10合1混检”提高检测效率,推广“抗原自测+核酸检测”相结合的方式,提高早期筛查能力。

分级诊疗与医疗资源保障

为避免医疗挤兑,上海建立了分级诊疗体系:

- 轻症和无症状感染者进入方舱医院或居家隔离。

- 重症患者由定点医院收治。

- 普通医院保持正常运转,确保非新冠患者的就医需求。

科技赋能防控

上海充分利用数字化手段,如“随申码”健康码、行程码、电子围栏等技术,提高防控效率,AI辅助流调、无人机消杀、智能机器人配送等创新技术也在防控中发挥了重要作用。

社区防控与民生保障

在封控期间,上海疫情防控部门注重民生保障,通过社区团购、物资配送、特殊人群关爱等措施,确保居民基本生活需求,设立24小时热线,及时回应市民诉求。

上海疫情防控的成效

有效控制疫情扩散

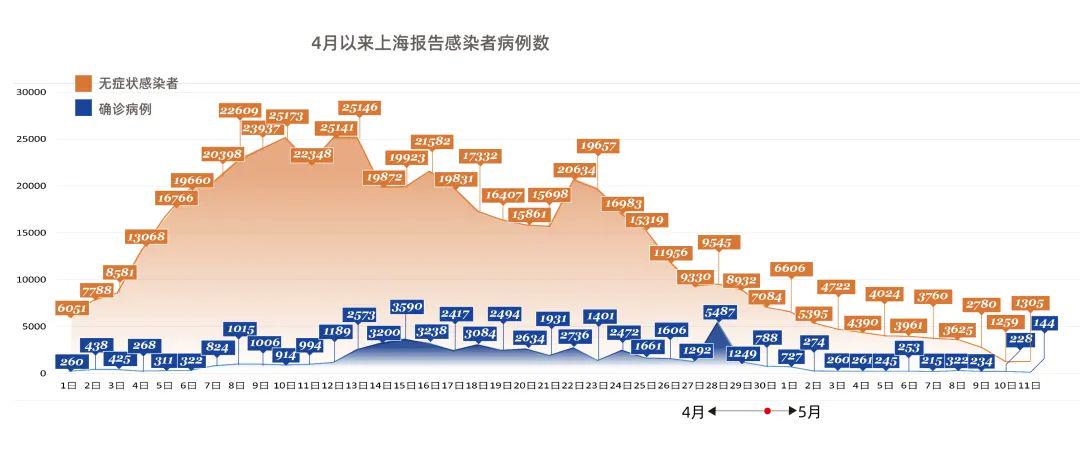

2022年3月至6月,上海经历了一波奥密克戎疫情,单日新增感染者一度超过2万例,通过严格的封控和精准管理,最终在两个月内实现社会面清零,避免了更大范围的传播。

最小化经济社会影响

相比其他城市的大规模封控,上海尽量采取精准管控,减少对经济和社会活动的影响,浦东、浦西分批次封控,确保城市基本运转。

提升公共卫生应急能力

通过多次疫情应对,上海建立了更完善的应急响应机制,包括方舱医院快速建设、核酸检测能力提升、医疗资源储备等,为未来可能的疫情反弹做好准备。

市民配合度高

上海市民整体素质较高,对防控政策的配合度较好,使得各项措施能够顺利实施,志愿者、社区工作者和医护人员的共同努力,也为防控工作提供了有力支持。

上海疫情防控面临的挑战

尽管上海疫情防控取得了显著成效,但仍面临一些挑战:

病毒变异带来的不确定性

奥密克戎变异株传播力强、隐匿性高,未来可能出现更具威胁的变异株,对防控策略提出更高要求。

精准防控与经济社会发展的平衡

如何在精准防控的同时,减少对经济、民生和心理的影响,是一个长期课题,过度防控可能导致企业停工、市民生活不便,而放松防控又可能引发疫情反弹。

基层执行压力大

社区工作者、医务人员长期处于高强度工作状态,疲劳和压力可能影响防控效果,如何优化基层人员配置和保障机制,是亟待解决的问题。

公众心理与信息透明

疫情期间,部分市民因长期封控产生焦虑情绪,对防控政策的理解和支持度可能下降,如何加强信息透明和公众沟通,增强社会信任,是防控部门需要关注的重点。

未来展望与建议

优化防控策略,提高科学性

未来应进一步优化“精准防控”策略,结合病毒变异特点,调整封控标准和检测方式,避免过度防控。

加强医疗资源储备

提升重症救治能力,增加ICU床位、呼吸机等设备储备,确保未来疫情高峰时的医疗需求。

推动疫苗接种与药物研发

继续推进老年人等重点人群的疫苗接种,加快抗病毒药物的研发和储备,降低重症率。

完善数字化防控体系

利用大数据、人工智能等技术,提高流调、监测和预警能力,减少人工负担。

加强公众沟通与心理支持

通过官方渠道及时发布疫情信息,减少谣言传播,并提供心理咨询服务,缓解公众焦虑。

发表评论