上海市疫情措施,精准防控与常态化管理的实践与思考

2020年新冠疫情暴发以来,中国各大城市在疫情防控中积累了丰富经验,作为国际化大都市和经济中心,上海市的疫情措施备受关注,从早期的“精准防控”到后期的“常态化管理”,上海在平衡防疫与经济发展、民生保障之间探索出了一条独特路径,本文将系统梳理上海市的疫情措施,分析其成效与挑战,并探讨未来疫情防控的可能方向。

上海市疫情措施的主要特点

精准防控:以“最小代价”实现最大效果

上海市在疫情初期提出了“精准防控”策略,核心是通过快速流调、精准封控和小范围核酸检测,避免“一刀切”式的全域静态管理。

- 快速响应机制:发现病例后,疾控部门在24小时内完成流调,划定高风险区域(如楼栋、小区),而非整个行政区。

- “2+12”“7+7”分级管理:根据风险等级对密接者实施差异化隔离,减少对正常生活的影响。

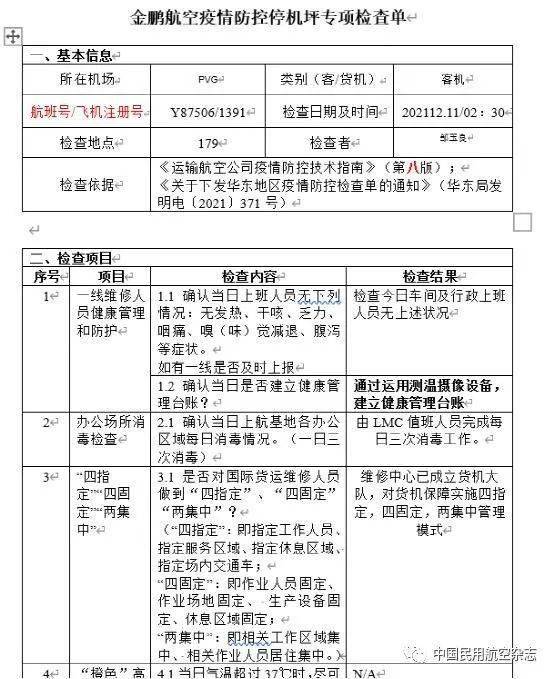

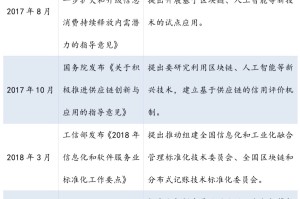

- “场所码”与数字化追踪:通过健康码、行程码和大数据技术,实现疫情溯源和风险预警。

这一策略在2021-2022年初的多次局部疫情中成效显著,被总结为“上海模式”。

常态化核酸检测与“15分钟便民圈”

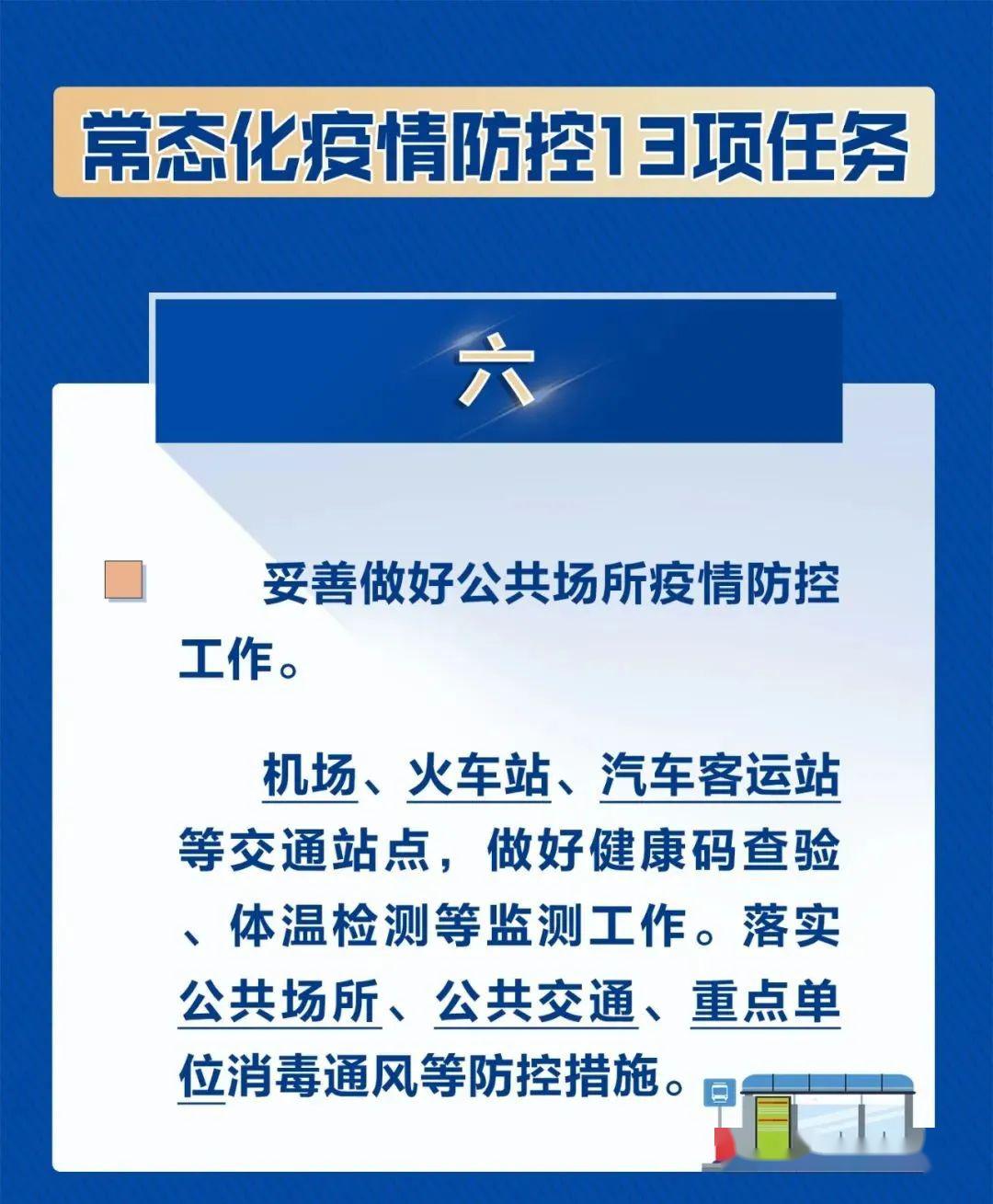

2022年奥密克戎变异株传播后,上海推动常态化核酸检测,构建“15分钟采样圈”,要求市民凭72小时核酸阴性证明进入公共场所,这一措施旨在:

- 早期发现潜在感染者,避免大规模扩散;

- 减少封控频率,保障社会运转。

保供体系与民生保障

在封控期间,上海通过以下方式保障民生:

- “团长”与社区团购:发动志愿者组织物资配送,弥补运力不足;

- 重点企业“白名单”:确保食品、医疗、物流等关键行业持续运行;

- 特殊群体关怀:为独居老人、孕产妇等开通绿色通道。

成效与争议:实践中的经验与挑战

成效:经济与社会的韧性

- 经济影响相对可控:2021年上海GDP增长8.1%,精准防控避免了全域停摆;

- 国际形象维护:作为全球金融中心,上海保持口岸开放和外资信心;

- 市民配合度高:多数民众对防疫措施表示理解,基层动员能力突出。

争议与反思

尽管措施取得一定成效,但也面临挑战:

- 奥密克戎冲击下的压力:2022年3-5月疫情暴发后,单日新增超2万例,精准防控难以应对,最终启动全域静态管理;

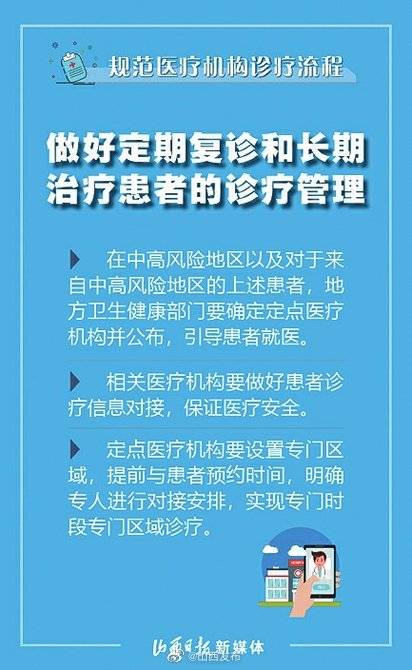

- 医疗资源挤兑风险:部分市民反映就医难、配药难问题;

- 基层执行差异:个别社区出现“加码”或物资分配不均现象。

与其他城市的对比:上海模式的独特性

与武汉、西安等城市的防疫实践相比,上海的特点在于:

- 更依赖技术与数据:数字化工具(如随申码)覆盖率高;

- 更注重经济平衡:优先保障核心产业,如半导体、汽车制造;

- 更开放的舆论环境:市民通过社交媒体参与防疫讨论,推动措施优化。

奥密克戎的高传播性也暴露了精准防控的局限性,促使后期调整策略。

未来展望:如何优化疫情防控?

结合国内外经验,上海未来可能需在以下方面改进:

- 加强医疗资源储备:增加ICU床位、抗病毒药物储备;

- 完善分级诊疗:避免轻症挤占急诊资源;

- 推动疫苗加强接种:提高老年人群接种率;

- 探索“智慧防疫”升级:利用AI预测疫情趋势,动态调整措施。

上海市的疫情措施是中国超大城市防疫的缩影,既有创新也有教训,其核心启示在于:疫情防控需兼顾科学性与人文关怀,在“动态清零”与经济社会稳定之间寻找平衡点,随着病毒变异和科研进展,上海的实践将继续为全球城市提供参考。

(全文约1600字)

注:本文可根据需要补充具体案例(如某次疫情事件)或数据(如感染率、经济指标)以增强说服力。

发表评论