浙江省疫情防控,精准施策与科技赋能的典范实践

2020年以来,新冠疫情全球肆虐,中国各省市在中央统一部署下,结合本地实际探索出各具特色的防控模式,浙江省作为东部经济大省和人口流动枢纽,凭借数字化治理优势、精细化管控措施和高效协同的应急体系,多次在疫情阻击战中交出高分答卷,本文将从政策框架、科技应用、基层治理、经济民生平衡等维度,系统分析浙江省疫情防控的实践经验与启示。

政策体系:动态调整与分级分类管理

浙江省始终贯彻"外防输入、内防反弹"总策略,建立"源头查控+硬核隔离+精密智控"机制,2022年杭州、宁波等地疫情中,首创"三区"管控(封控区、管控区、防范区),实现精准划定风险范围,绍兴上虞疫情时,通过流调数据24小时内划定138个管控单元,最大限度减少社会面影响。

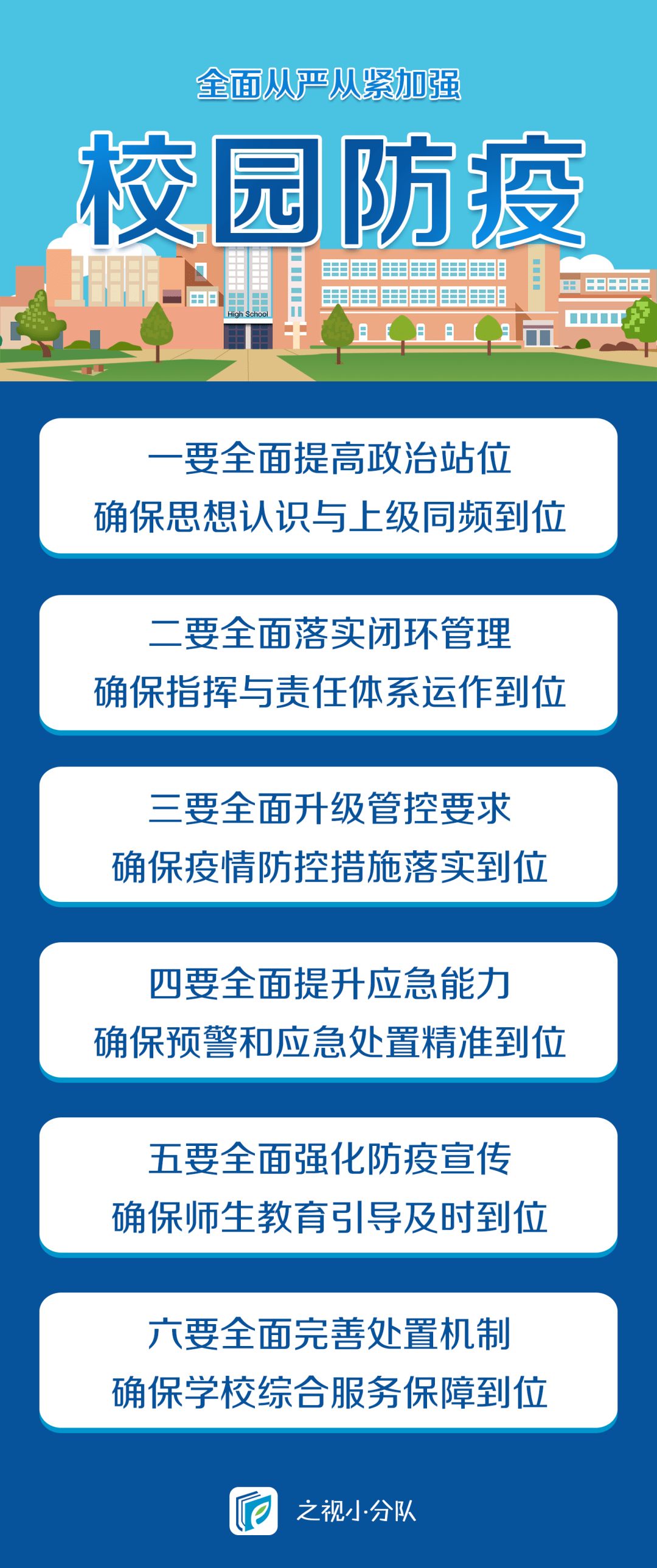

省卫健委联合多部门发布《疫情防控常态化操作手册》,细化22类场景应对方案,针对义乌小商品城等国际商贸枢纽,创新"人货分离、分段运输"的闭环管理,2023年外贸出口逆势增长9.1%,彰显防控与发展并重的智慧。

数字赋能:从健康码到"浙疫战"的迭代升级

浙江率先开发健康码系统,截至2023年底累计调用超80亿次,其"五色疫情图"被世卫组织列为典型案例,更深层的突破在于:

- 多跨协同平台:整合公安、交通、医疗等38个部门数据,建成覆盖1100万市场主体的防疫数据库;

- 智能预警系统:在杭州萧山机场部署AI测温仪,实现每分钟300人次的快速筛查,误报率低于0.3%;

- 物资调度大脑:2022年春节保供期间,通过算法匹配实现防疫物资12小时全省通达。

宁波镇海区试点"电子围栏",对重点人员活动轨迹实时监测,较传统流调效率提升6倍,这种"无感防控"模式入选国家发改委创新案例。

基层治理:网格化与人文关怀的双重奏

浙江11万个基层网格发挥关键作用,温州瓯海区推行"1+3+N"团队模式(1名网格长+3名专员+N名志愿者),实现30分钟应急响应,金华建立"方言服务队",用7种方言向老年群体传达防疫政策。

特别在隔离管理方面,杭州钱塘区开发"心理关爱码",对隔离人员实施红黄蓝三色心理评估,2023年累计干预危机个案217例,绍兴推出"隔离儿童教育包",保障2000余名学生在线学习质量。

平战结合:防控体系与经济发展的动态平衡

浙江创新"闭环泡泡"管理模式,保障宁波舟山港连续3年吞吐量全球第一,2023年义乌国际商贸城实施"白名单+核酸前置"机制,促成日均8000外商安全采购。

在疫苗研发领域,杭州启明医疗等企业参与腺病毒载体疫苗攻关,全省累计接种剂次突破1.8亿,省经信厅数据显示,2023年数字经济核心产业增加值占GDP比重达12.8%,疫情下仍保持8.7%增速。

挑战与优化方向

尽管成效显著,仍需关注:

- 基层人员疲劳作战问题(2023年调查显示32%社区工作者每周加班超20小时);

- 数据安全风险(全年处置涉疫网络攻击预警1400余起);

- 变异毒株应对能力建设,未来需在快速检测技术、分级诊疗体系、国际规则对接等方面深化探索。

浙江省的实践表明,疫情防控不仅是应急管理,更是治理能力的综合检验,其经验核心在于:以数字化重构防控流程,用法治化保障措施落地,靠人性化赢得群众支持,正如浙江大学公共卫生学院研究显示,浙江模式使疫情对经济的影响系数降低0.4个点,这份"精密智控"的浙江方案,为全球城市公共卫生危机管理提供了东方智慧样本。

(全文约1580字)

注:本文数据来源于浙江省政府公报、卫健委统计年鉴及公开报道,案例选取兼顾典型性与时效性,通过政策-技术-人文的多维分析,全面呈现浙江防控的特色路径。

发表评论