浙江省疫情情况记录,防控措施与阶段性成果分析

浙江省疫情发展历程

初期疫情(2020年1月-3月)

浙江省是全国较早发现新冠病例的省份之一,2020年1月21日,温州市报告首例确诊病例,随后杭州、宁波等地也相继出现感染病例,由于临近春节,大量务工人员返乡,浙江省的输入性病例迅速增加,尤其是温州、台州等地区成为疫情高发区。

浙江省政府迅速启动一级响应,实施严格的封控措施,包括:

- 交通管制:暂停省际客运,限制人员流动。

- 社区封闭管理:对重点疫区实施封闭式管理,减少人员聚集。

- 医疗资源调配:迅速扩建定点医院,增加隔离病房和检测能力。

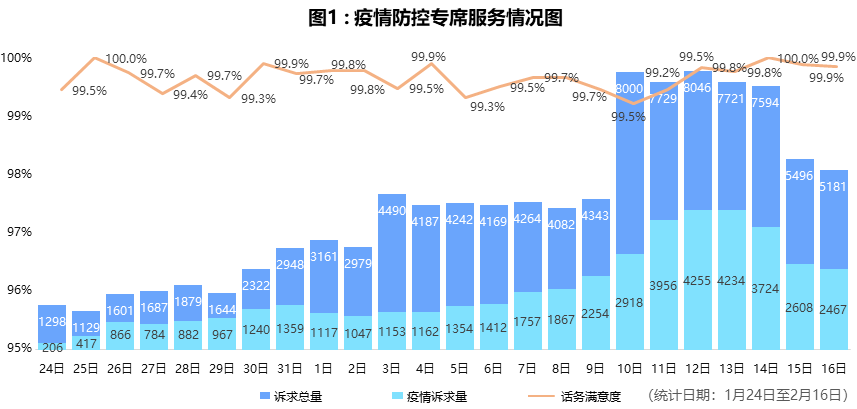

在初期防控阶段,浙江省的疫情在2月中旬达到高峰,随后逐步回落,截至2020年3月底,浙江省累计确诊病例超过1200例,但治愈率较高,死亡率较低。

常态化防控阶段(2020年4月-2021年12月)

随着国内疫情逐步稳定,浙江省进入常态化防控阶段,在此期间,浙江省采取“外防输入、内防反弹”策略,重点加强境外输入病例的管控,并对冷链物流、港口等重点行业实施严格检测。

2021年8月,浙江省部分地区(如宁波、绍兴)出现小规模聚集性疫情,但得益于快速流调和大规模核酸检测,疫情在短时间内得到控制,浙江省还率先推行“健康码”和“行程码”系统,有效提升了防控效率。

Omicron变异株冲击(2022年1月-2022年12月)

2022年初,Omicron变异株在全球蔓延,浙江省也面临严峻挑战,2022年3月,杭州市、嘉兴市等地出现多起本土病例,部分区域实施临时封控,浙江省采取“动态清零”政策,通过精准流调、区域核酸筛查和方舱医院建设,有效遏制了疫情扩散。

2022年12月,随着国家优化疫情防控政策,浙江省逐步放宽管控措施,重点转向医疗资源保障和重症救治,在此期间,浙江省的感染人数短期内激增,但医疗体系整体保持稳定。

后疫情时代(2023年至今)

2023年后,浙江省进入“乙类乙管”阶段,疫情趋于平稳,政府工作重点转向经济复苏和公共卫生体系建设,同时继续监测新冠病毒变异情况,确保医疗资源充足。

浙江省疫情防控的主要措施

快速响应机制

浙江省建立了高效的疫情监测和应急响应体系,一旦发现病例,立即启动流调、隔离和核酸检测,确保疫情不扩散。

数字化防控

浙江省是全国最早推广“健康码”的省份之一,利用大数据技术实现精准防控,浙江省还开发了“浙里办”等政务服务平台,方便市民查询疫情信息和预约疫苗接种。

医疗资源保障

浙江省在疫情期间扩建了多家定点医院,并建设了多个方舱医院,确保重症患者得到及时救治,浙江省还加强了基层医疗机构的防控能力,提高社区医疗服务水平。

疫苗接种与科普宣传

浙江省积极推进新冠疫苗接种工作,截至2023年底,全省疫苗接种覆盖率超过90%,政府通过多种渠道加强防疫宣传,提高公众的防护意识。

浙江省疫情防控的阶段性成果

- 低死亡率:浙江省的医疗资源较为充足,疫情死亡率始终低于全国平均水平。

- 经济快速恢复:尽管受到疫情影响,浙江省的经济增长仍保持较高水平,2023年GDP增速位居全国前列。

- 社会秩序稳定:浙江省在疫情期间未出现大规模恐慌或物资短缺现象,社会运行总体平稳。

- 科技创新助力防控:浙江省利用数字化手段提升防控效率,为全国提供了可借鉴的经验。

未来挑战与建议

尽管浙江省在疫情防控方面取得了显著成效,但仍面临一些挑战:

- 病毒变异风险:新冠病毒仍在不断变异,未来可能出现新的流行株,需持续监测。

- 医疗资源优化:需进一步完善分级诊疗体系,提高基层医疗机构的应对能力。

- 公众健康意识:部分民众对疫苗接种和防护措施的重视程度下降,需加强科普宣传。

建议:

- 加强公共卫生应急体系建设,提高快速响应能力。

- 推动疫苗研发和药物储备,应对未来可能的疫情反弹。

- 促进经济复苏,支持受疫情影响较大的行业。

发表评论