北京市新冠疫情防控最新规定解读,科学精准施策,筑牢健康防线

2023年,随着新冠病毒变异株的传播特点变化和全球疫情形势发展,北京市作为国家首都和国际交往中心,始终坚持以科学防控、精准施策为核心,动态调整疫情防控政策,北京市政府结合国家“乙类乙管”总体方案和本地实际情况,出台了一系列新冠疫情防控最新规定,本文将全面解读这些规定的要点、实施背景及对市民生活的影响,助力公众更好地理解政策、配合防疫工作。

**一、政策背景与总体原则

1、“乙类乙管”常态化防控

自2023年1月8日起,我国对新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”,北京市同步调整防控策略,从“防感染”转向“保健康、防重症”,最新规定强调优化资源配置,重点保护高龄老人、孕产妇、儿童及基础病患者等脆弱群体。

2、科学精准与动态响应

北京市卫健委明确,政策调整基于病毒致病力减弱、疫苗接种普及和医疗救治能力提升三大因素,未来将根据疫情波动、变异株特性等动态优化措施,避免“一刀切”管控。

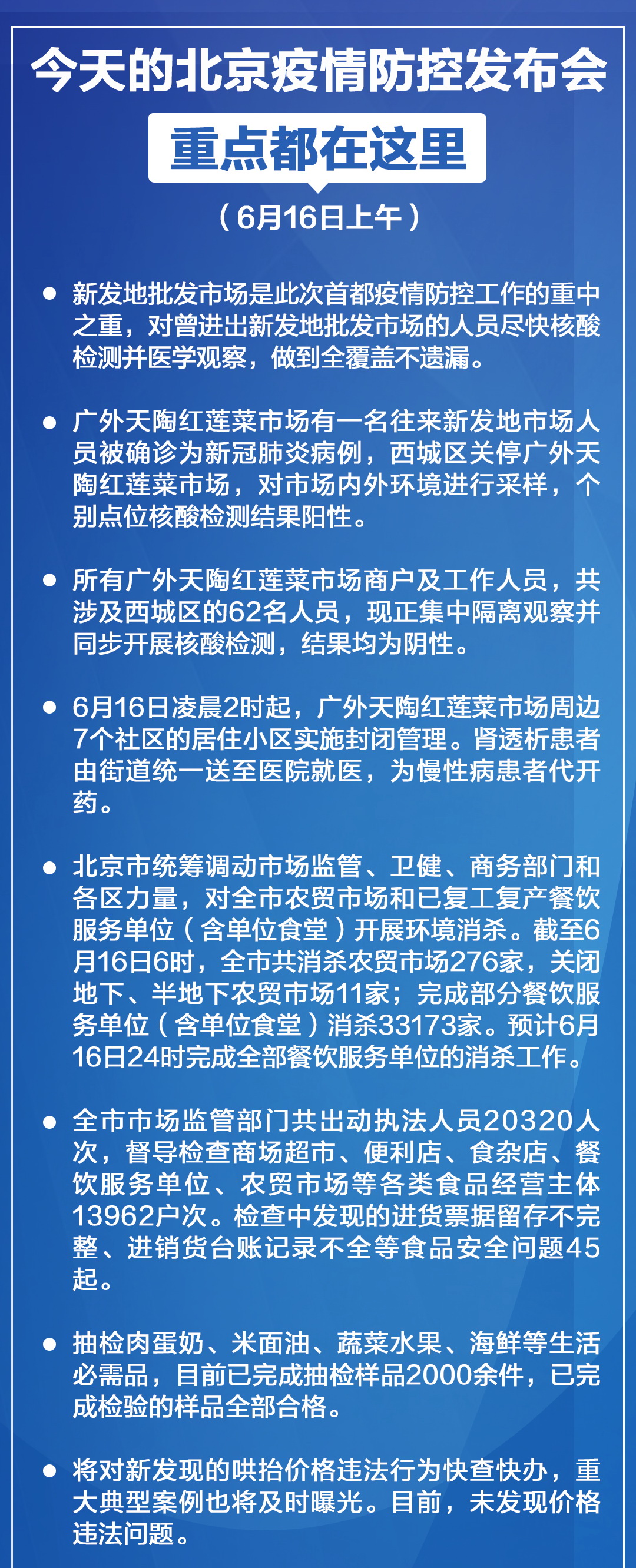

**(一)公共场所管理

1、口罩佩戴要求

- 医疗机构、养老院、社会福利机构等特殊场所仍需全程佩戴口罩。

- 地铁、公交等公共交通倡导佩戴口罩,但不再强制要求。

- 其他公共场所由个人自行判断,建议人群密集或通风不良时佩戴。

2、场所消毒与通风

商超、餐厅、学校等需每日定时消毒,确保室内通风换气;冷链食品继续执行“溯源+核酸检测”双重监管。

**(二)重点人群防护

1、老年人疫苗接种

北京市持续推进60岁以上人群疫苗接种,尤其加强80岁以上老人的第四针接种,社区提供上门接种服务,并开通绿色通道。

2、分级诊疗与医疗资源储备

- 二级以上医院发热门诊“应开尽开”,社区卫生服务中心配足抗病毒药物。

- 建立重症患者转诊机制,确保120急救通道畅通。

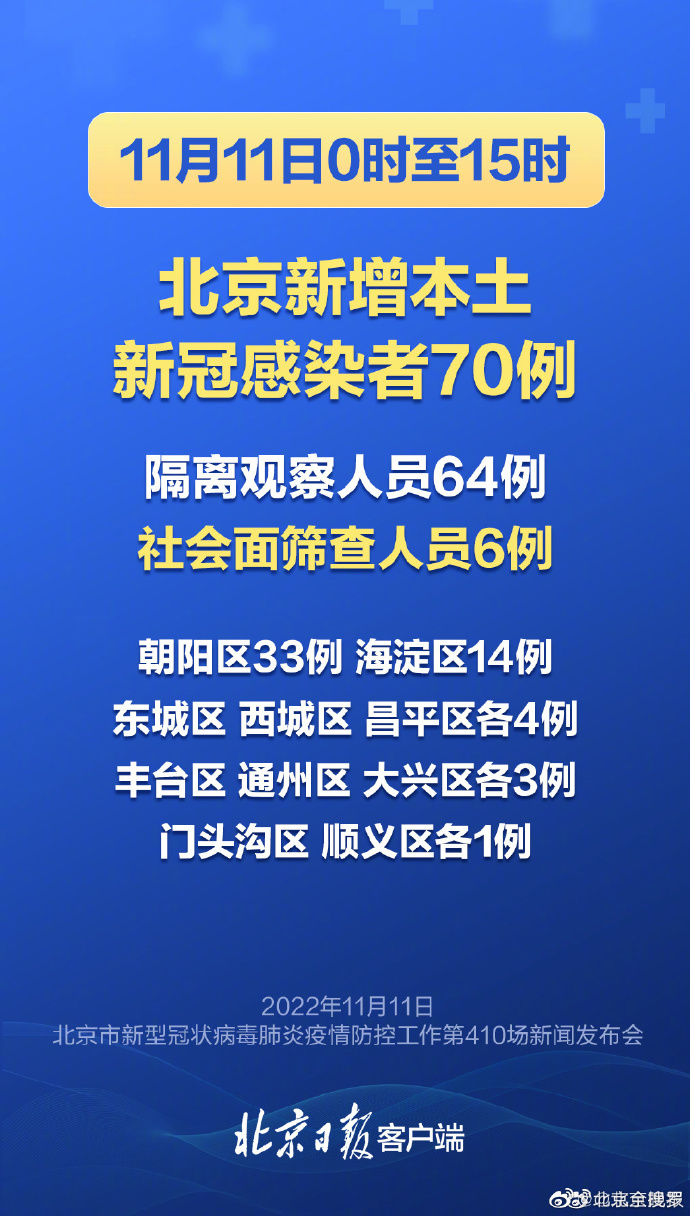

**(三)疫情监测与应急处置

1、变异株动态追踪

北京市疾控中心每周公布本土病例基因组测序结果,重点关注XBB等变异株传播趋势。

2、聚集性疫情处置

学校、企业等集体单位若出现聚集性感染,需在24小时内上报,并采取临时管控、线上教学等措施。

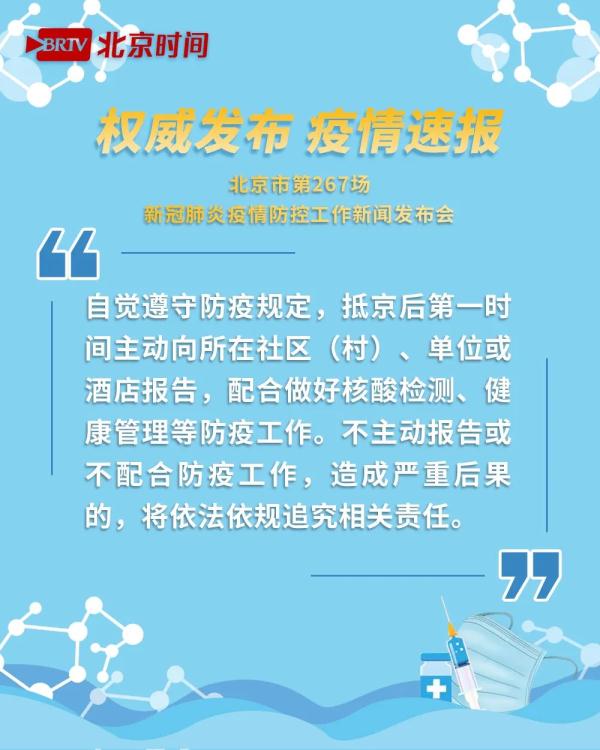

**(四)出入境管理

- 入境人员取消全员核酸检测和集中隔离,仅需48小时核酸阴性证明。

- 国际航班逐步恢复,首都机场、大兴机场增加消杀频次。

**三、政策调整对市民生活的影响

**(一)出行便利化

- 跨省流动无需查验健康码,京内景区、博物馆取消预约限流措施。

- 市民出差、旅游更加便捷,但需关注目的地防疫要求。

**(二)就医流程优化

- 普通门诊不再查验核酸证明,但发热患者需进行抗原检测分流。

- 互联网医院提供在线问诊、药品配送服务,缓解线下压力。

**(三)社会活动恢复

- 大型展会、体育赛事等有序开放,主办方需制定应急预案。

- 线下教学全面恢复,学校储备足量抗原试剂供师生使用。

**四、市民责任与建议

1、个人健康第一责任人

北京市政府呼吁市民保持良好卫生习惯,包括勤洗手、合理膳食、适度运动等,若出现发热等症状,建议居家自测抗原,必要时就医。

2、科学认知与信息甄别

避免传播未经证实的疫情信息,通过“北京发布”“健康北京”等官方渠道获取政策更新。

3、特殊群体关爱

社区需建立独居老人、残疾人台账,定期电话随访或上门服务,确保及时医疗援助。

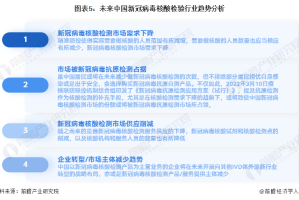

**五、未来展望:平衡防疫与发展

北京市将继续统筹疫情防控与经济社会发展,重点关注以下方向:

科技赋能防控:推广“京抗原”小程序自报系统,完善疫情大数据预警平台。

国际经验借鉴:参考新加坡、香港等地的分级诊疗模式,优化本地资源配置。

公共卫生体系建设:加强基层医疗机构能力,为应对未来可能的疫情波动做准备。

北京市新冠疫情防控最新规定体现了“人民至上、生命至上”的理念,既顺应了病毒变化规律,也回应了市民对正常生活的期盼,在政策过渡期,仍需全社会共同努力,以科学态度和理性行动筑牢健康防线,为首都的高质量发展保驾护航。

(全文约1800字)

注基于2023年北京市公开政策文件整理,具体措施请以官方最新通知为准。

发表评论