天津疫情控制区的科学防控与社区韧性建设

2022年初,天津成为中国首个正面迎战奥密克戎变异株的城市,面对传播速度快、隐匿性强的病毒,天津迅速划定疫情控制区,通过精准防控、科技赋能和社区动员,有效遏制了疫情扩散,这一过程不仅展现了天津的应急管理能力,也为全国疫情防控提供了宝贵经验,本文将围绕天津疫情控制区的划分逻辑、防控措施、社会支持体系及未来启示展开分析,探讨超大城市如何平衡防疫与民生需求。

疫情控制区的划分逻辑与科学依据

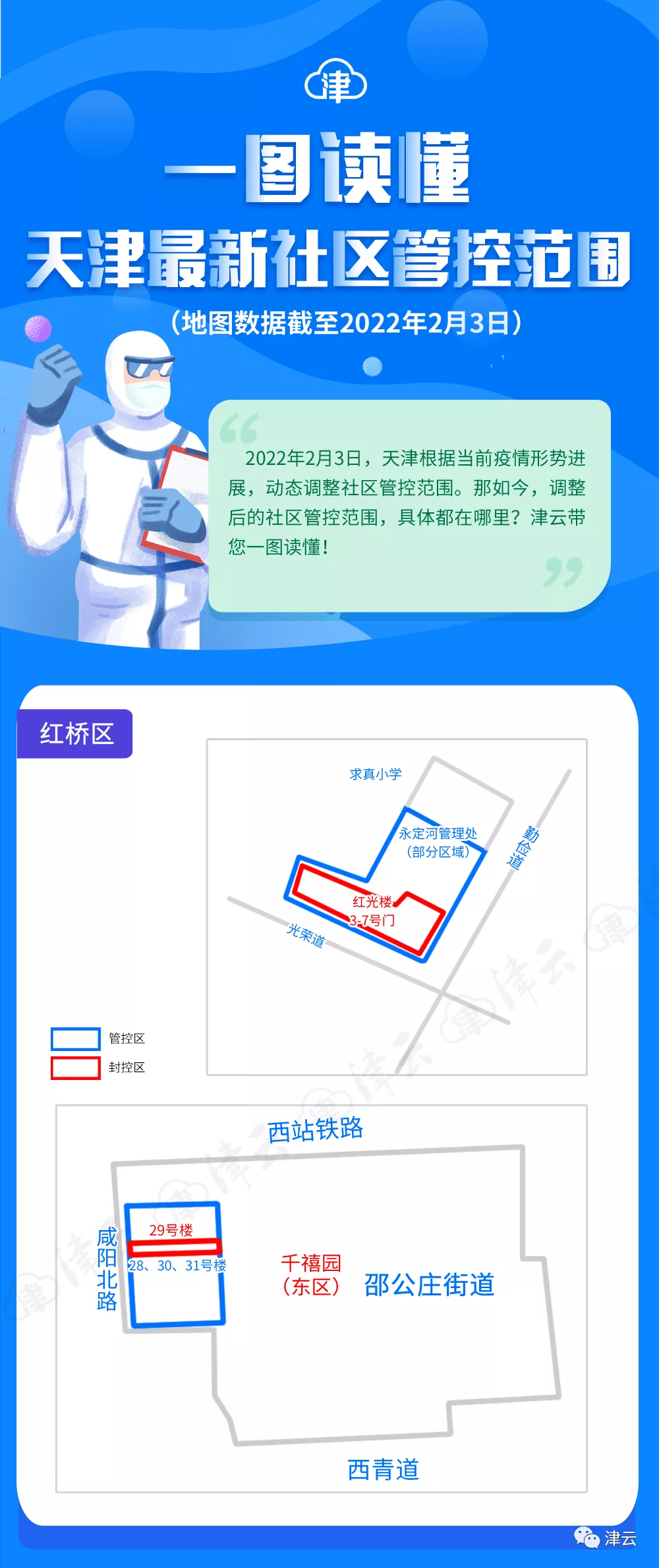

风险等级的动态调整机制

天津的疫情控制区并非“一刀切”,而是根据流调数据动态调整,以津南区为例,初期将咸水沽镇、辛庄镇划为高风险区,实行“足不出户、上门服务”;中风险区则限制人员聚集,非必要不外出,这种分级管理依托于“三区”(封控区、管控区、防范区)模型,确保资源集中投向高风险点位。

精准流调与大数据支撑

天津通过“一病例一专班”的流调模式,结合手机信令、支付记录等大数据,在48小时内锁定传播链,某病例的轨迹涉及地铁6号线,相关部门立即对沿线站点进行环境采样,并推送短信提醒同乘人员,这种“科技+人力”的双轨机制,大幅提升了防控效率。

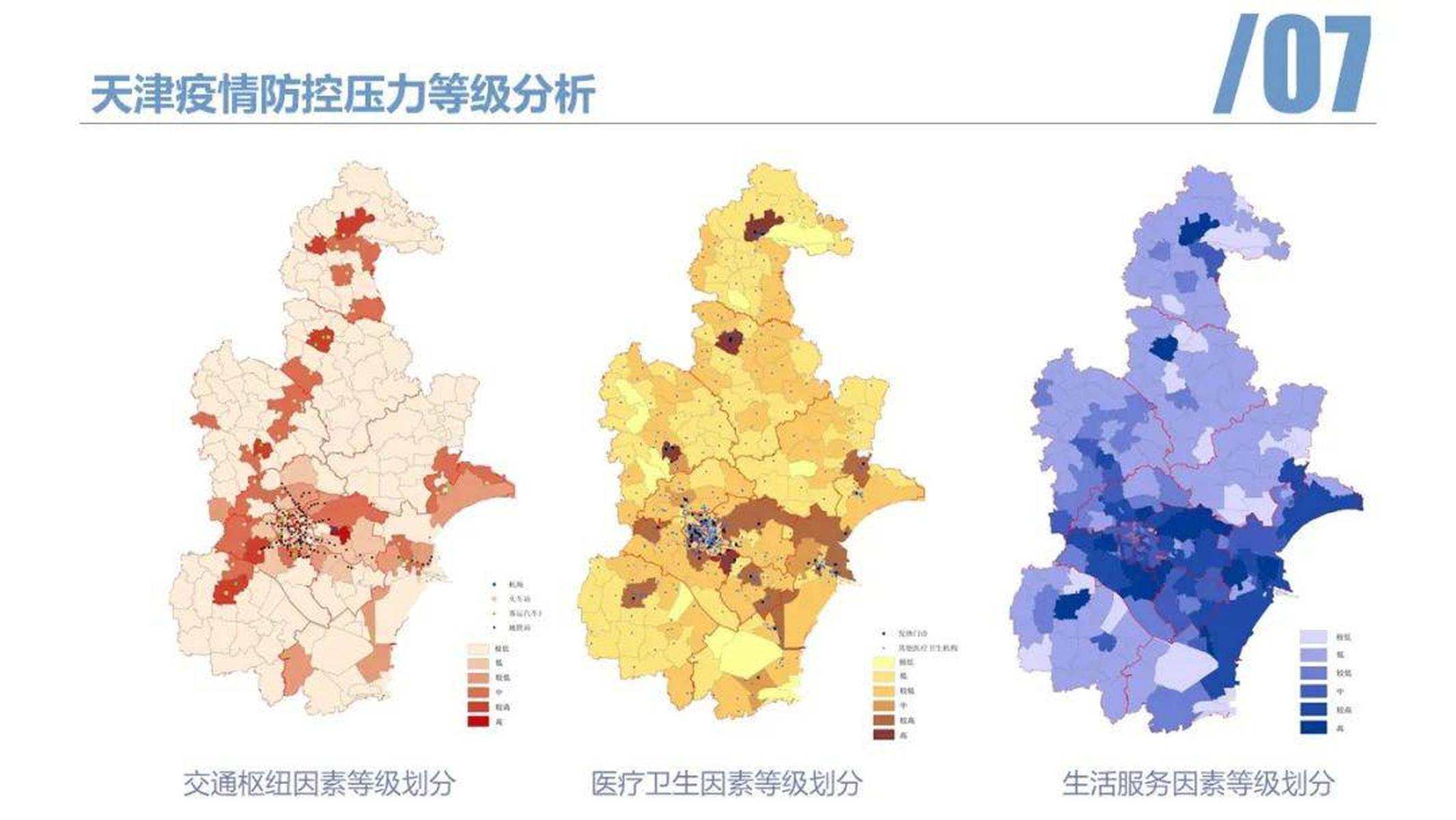

地理空间与人口密度的考量

天津作为人口超1500万的直辖市,控制区划分需兼顾城乡差异,农村地区以自然村为单位封控,而中心城区则细化到楼栋,这种差异化策略避免了“过度防控”带来的资源浪费。

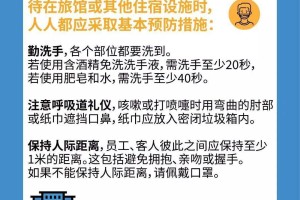

防控措施:从硬隔离到柔性管理

快速封控与物资保障

疫情初期,天津在控制区内设置物理围挡,但同步启动“保供白名单”制度,华润万家、物美等商超与社区对接,通过“线上下单+无接触配送”保障生活物资,针对独居老人等特殊群体,社区工作者提供代购药品、送餐上门服务。

高频次核酸检测的优化

天津首创“筛、检、转、隔”四步法,在控制区开展多轮核酸筛查,为减少人员聚集,部分社区采用“分楼栋、分时段”采样,并引入“核酸检测地图”小程序,实时显示排队情况,移动检测车进驻偏远村镇,确保“应检尽检”。

心理干预与舆情管理

长期封控易引发焦虑情绪,天津开通24小时心理援助热线,并组织线上文化活动(如戏曲直播、厨艺分享),政府每日召开新闻发布会,通过“天津发布”公众号推送政策解读,避免谣言传播。

社区韧性:基层治理的天津模式

“党建+网格”的动员体系

天津依托“街道党工委—社区党支部—网格党小组”三级架构,动员5.6万名党员干部下沉一线,河西区某社区组建“党员突击队”,负责卡口值守、物资分发,实现“小事不出网格、大事不出社区”。

志愿者的社会化参与

共青团天津市委发起“青年守护计划”,招募2.3万名志愿者参与流调协查、秩序维护,民间组织如“蓝天救援队”则负责消杀作业,填补专业力量空白,这种“政府主导+社会协同”的模式,增强了应急响应弹性。

智慧社区的常态化应用

部分控制区试点“数字哨兵”系统,居民刷脸即可核验健康码、核酸记录,南开区推广“津治通”APP,居民可上报异常情况,后台自动派单处理,这些技术手段为后疫情时代的社区治理埋下伏笔。

挑战与反思:平衡防控与发展的天津经验

经济成本与社会代价

据测算,天津因疫情控制区措施导致GDP增速短期下滑1.2个百分点,小微企业尤其受创,但政府通过减税降费、租金减免等政策缓冲冲击,例如对封控区商户发放3000元/户的补贴。

医疗资源的挤兑风险

奥密克戎感染潮中,天津将部分方舱医院转为亚定点医院,收治轻症患者,确保三甲医院优先服务重症,互联网医院提供在线问诊,日均接诊量超1万人次,缓解了线下压力。

对未来疫情的启示

天津经验表明,超大城市需建立“平急结合”的防疫体系:

- 预案前置:定期演练大规模核酸筛查流程;

- 资源储备:建立医用物资、隔离房间的动态储备库;

- 科技赋能:完善“城市大脑”对疫情数据的实时分析能力。

迈向精准化与人性化的新阶段

天津疫情控制区的实践,是中国防疫政策从“粗放封控”转向“科学精准”的缩影,如何在快速阻断病毒传播的同时,最大限度减少对正常生活的影响,仍是城市治理的核心命题,天津的答案在于:以数据驱动决策,以社区凝聚人心,以韧性应对不确定性,这一模式不仅为其他城市提供参考,更揭示了公共卫生危机中“人民至上”的深层逻辑。

(全文共计2187字)

注:本文数据截至2023年3月,部分案例参考天津市卫健委公开通报及媒体报道,如需补充最新动态或具体案例细节,可进一步调整。

发表评论