西安与广州,两座城市的疫情应对与韧性启示

2020年以来,新冠疫情成为全球共同面对的挑战,中国作为人口大国,其疫情防控策略备受关注,西安和广州作为中国南北两大重要城市,在疫情中展现了不同的应对模式与城市韧性,西安作为历史文化名城,广州作为经济开放前沿,两地在疫情中的表现既有共性也有差异,本文将从疫情暴发背景、防控措施、社会反响、经济影响及经验教训等方面,对比分析西安与广州的疫情应对,探讨其对未来城市公共卫生管理的启示。

疫情暴发背景:时间线与传播特点

-

西安疫情(2021年12月-2022年1月)

西安在2021年底遭遇德尔塔变异株的冲击,疫情源头与境外输入病例相关,由于初期流调效率不足,疫情迅速扩散至社区,单日新增本土病例一度超过170例,西安的疫情特点是传播链复杂,涉及多个城区,且适逢冬季,防控难度加大。 -

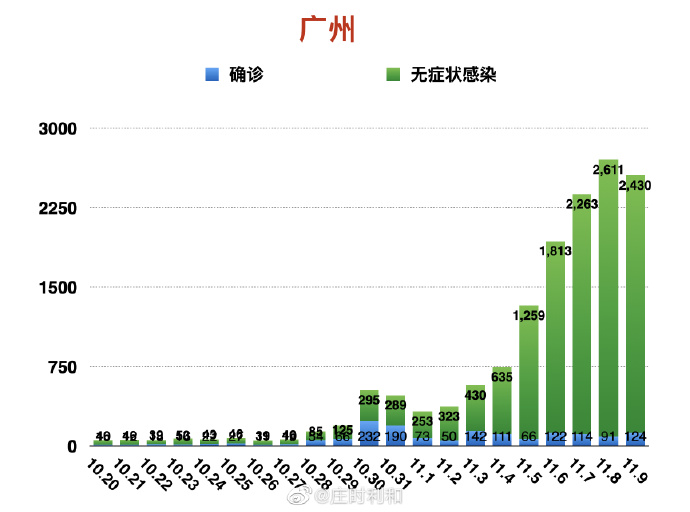

广州疫情(2021年5月-6月、2022年4月)

广州在2021年5月首次面对德尔塔毒株的国内首例社区传播,2022年4月又遭遇奥密克戎变异株的挑战,广州疫情的特点是传播速度快,但得益于早发现和精准防控,未出现大规模扩散,作为国际交通枢纽,广州的境外输入压力更大,但本地防控体系较为成熟。

防控措施对比:封控与精准的平衡

-

西安:严格封控与资源调配挑战

西安采取“全域封闭管理”,暂停所有非必要流动,并开展多轮全员核酸检测,封控期间暴露出物资配送不及时、就医通道不畅等问题,引发社会热议。“孕妇流产事件”和“健康码系统崩溃”成为舆论焦点,反映出应急管理中的短板。 -

广州:精准防控与科技赋能

广州以“分级分类管控”为核心,将高风险区域精确到街道甚至楼栋,避免“一刀切”,依托“穗康码”和大数据流调,快速锁定密接人群,在2022年奥密克戎疫情中,广州仅用3周实现社会面清零,未实施全域封控,最大程度减少对经济的影响。

社会反响:市民配合与舆论监督

-

西安的舆情波动

西安市民在封控初期表现出高度配合,但随着生活保障问题凸显,不满情绪逐渐积累,社交媒体上对“买菜难”“就医难”的讨论倒逼政府调整政策,后期通过“爱心蔬菜包”和社区志愿者机制逐步缓解矛盾。 -

广州的市民参与

广州的防控策略更依赖市民自觉,2021年荔湾区疫情中,居民自发组织“喊楼核酸检测”,形成独特的社区互助文化,广州媒体对疫情信息的透明通报(如每日发布会)增强了公众信任。

经济影响:产业韧性差异

-

西安:文旅业受重创

作为旅游城市,西安封控导致兵马俑、大唐不夜城等景区关闭,2022年春节旅游收入同比下降70%,中小微企业尤其是餐饮、零售业面临生存压力,政府后续通过减税降费政策予以扶持。

-

广州:外贸与供应链的稳定性

广州凭借港口优势和灵活防控,保障了珠三角供应链运转,2021年广交会首次采用“线上线下结合”模式,外贸订单逆势增长,但部分制造业企业因物流成本上升承压,政府通过“闭环生产”和补贴缓解冲击。

经验与启示:城市治理的现代化路径

-

西安的反思

- 需加强基层应急能力建设,优化“最后一公里”服务。

- 提升数字化治理水平,避免技术系统失灵。

-

广州的示范价值

- 精准防控需要强大的基层执行力和数据支持。

- 公众沟通透明化是减少恐慌的关键。

-

共同课题

- 平衡疫情防控与经济民生需动态调整策略。

- 特大城市的公共卫生体系需预留弹性空间。

西安与广州的疫情应对,折射出中国城市治理的复杂性与多样性,西安的教训提醒我们,封控不是终点,配套服务同样重要;广州的经验则证明,科技与人文并重的防控更具可持续性,城市需从这两面“镜子”中汲取智慧,构建更具韧性的公共卫生网络,正如世卫组织所强调:“疫情终将过去,但学习永远不会结束。”

(全文约1650字)

注:本文数据截至2023年1月,后续疫情发展可能有所变化。

发表评论