广州长湴疫情,防控措施与社区应对的深度分析

疫情背景:广州长湴疫情的发展与特点

广州长湴位于天河区,是一个人口密集、流动人口较多的城中村,2022年,受奥密克戎变异株的影响,广州多个区域出现疫情反弹,长湴地区因人员流动性大、居住环境较为拥挤,成为疫情传播的高风险区域。

疫情初期情况

- 首例病例发现后,广州市疾控中心迅速启动流调工作,发现病例涉及多个社区活动场所,如菜市场、超市、餐饮店等。

- 由于长湴地区外来务工人员较多,部分居民因工作原因频繁跨区流动,增加了病毒传播的风险。

疫情传播特点

- 快速扩散:奥密克戎变异株传染性强,短时间内导致社区内多例感染。

- 隐匿性强:部分感染者无症状或症状轻微,增加了筛查难度。

- 社区传播风险高:城中村居住环境密集,公共设施共用率高,容易形成聚集性传播。

政府防控措施:快速响应与精准管理

面对疫情,广州市政府迅速采取了一系列防控措施,力求在最短时间内控制疫情蔓延。

快速封控与核酸筛查

- 划定封控区:对长湴部分高风险区域实施临时封控,限制人员流动。

- 全员核酸检测:组织大规模核酸筛查,设立多个临时采样点,确保“应检尽检”。

- 健康码管理:通过“穗康码”系统,对密接、次密接人员进行精准追踪和健康监测。

加强流调与隔离管理

- 流行病学调查:疾控部门联合社区工作人员,24小时内完成病例轨迹排查。

- 集中隔离与居家监测:对高风险人群实施集中隔离,低风险人群实行居家健康监测。

物资保障与民生服务

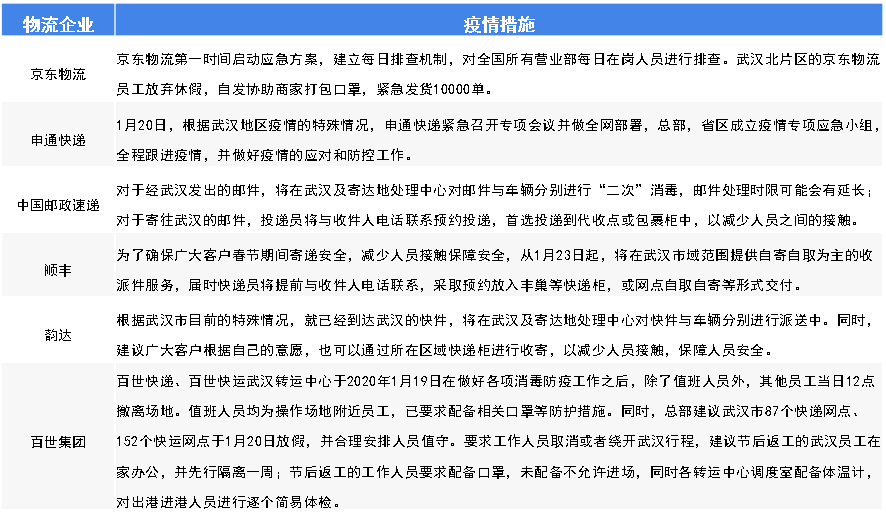

- 生活物资配送:政府协调商超、外卖平台,确保封控区居民基本生活需求。

- 医疗保障:设立临时医疗点,为慢性病患者提供药物配送服务,确保急重症患者及时就医。

社区应对:居民自治与志愿者力量

在政府主导的防控措施之外,长湴社区的居民和志愿者也发挥了重要作用。

居民配合与自我管理

- 许多居民主动减少外出,配合核酸检测,并通过社区微信群及时反馈个人健康状况。

- 部分居民自发组织互助小组,帮助独居老人、残障人士等弱势群体解决生活困难。

志愿者队伍的贡献

- 社区志愿者协助核酸采样、物资配送、信息登记等工作,减轻了基层工作人员的压力。

- 社工组织提供心理疏导服务,缓解居民因疫情产生的焦虑情绪。

科技助力社区管理

- 部分社区采用智能门磁、无人机巡查等技术手段,提高封控管理效率。

- 线上平台(如微信群、小程序)成为信息发布和居民反馈的重要渠道。

社会影响:经济、教育与心理层面的挑战

疫情不仅对公共卫生体系构成挑战,也对居民生活、经济和教育等方面产生了深远影响。

经济影响

- 个体工商户受冲击:封控期间,餐饮、零售等行业面临经营困难,部分小店因长期停业面临倒闭风险。

- 务工人员收入减少:部分外来务工人员因无法外出工作,收入骤降,生活压力增大。

教育问题

- 线上教学挑战:学校停课转为线上教学,部分家庭因设备不足或网络条件差,影响学生学习效果。

- 考试与升学压力:疫情导致部分考试延期,学生和家长面临更大的心理压力。

心理健康问题

- 长期封控导致部分居民出现焦虑、抑郁情绪,尤其是独居老人和青少年群体。

- 心理咨询服务的需求激增,但专业资源仍显不足。

经验与启示:未来疫情防控的改进方向

广州长湴疫情为城市公共卫生管理提供了宝贵的经验,也暴露了一些待改进的问题。

加强基层公共卫生体系建设

- 提升社区医疗机构的应急能力,确保疫情初期能快速响应。

- 增加流调人员培训,提高流行病学调查效率。

优化封控与民生保障机制

- 制定更精准的封控策略,避免“一刀切”影响居民正常生活。

- 完善物资配送体系,确保特殊群体(如老人、孕妇、慢性病患者)的需求得到及时满足。

推动数字化防疫

- 利用大数据和人工智能优化健康码管理,减少误判和漏检情况。

- 推广智能社区管理平台,提高信息传递和资源调配效率。

关注心理健康与社会支持

- 增加心理咨询服务资源,建立长期的心理援助机制。

- 鼓励社会组织参与疫情后的社区重建,帮助受影响群体恢复生计。

发表评论