广州确诊病例轨迹延伸至重庆,跨省传播链引发防控新挑战

广州市新增新冠肺炎确诊病例的流行病学调查显示,部分感染者的活动轨迹涉及重庆市,引发两地公共卫生部门高度关注,这一跨省传播链的出现,不仅凸显了奥密克戎变异株的高传播性,也为全国疫情防控带来了新的挑战,本文将梳理广州确诊病例在重庆的轨迹详情,分析传播风险,并探讨跨省联防联控的应对策略。

广州疫情外溢重庆:轨迹回溯与传播链梳理

-

病例基本情况

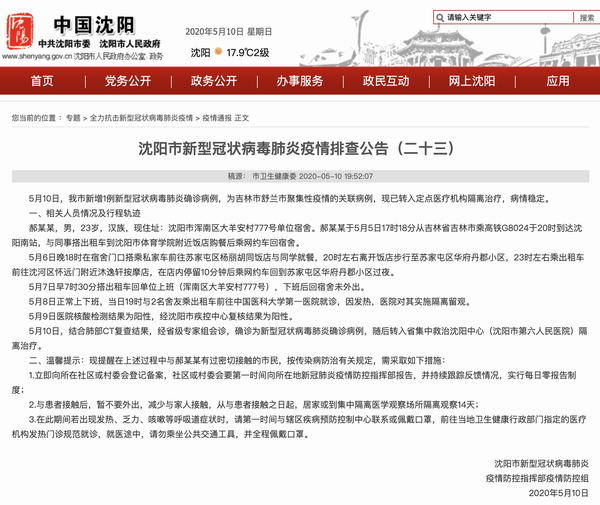

据广州市卫健委通报,某确诊病例(编号GZ-XXX)为一名商务人士,于X月X日从广州白云国际机场飞抵重庆江北国际机场,随后入住渝中区某酒店,并在渝活动3天,其行程涉及多个商圈、餐饮场所及公共交通,社会面接触广泛。 -

重庆关联轨迹关键点

- 交通枢纽:江北机场T3航站楼、轨道交通3号线及10号线;

- 公共场所:解放碑商圈、洪崖洞景区、某连锁火锅店(渝中区分店);

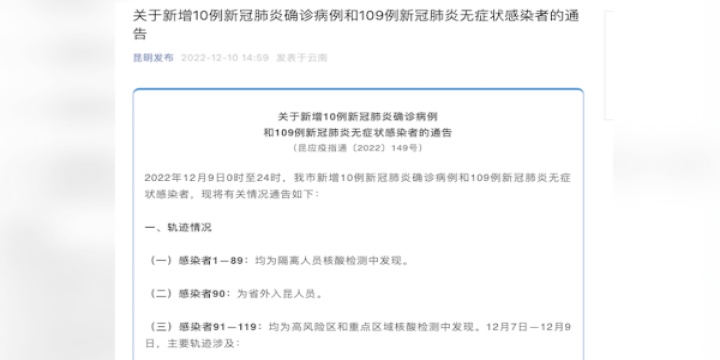

- 密接人群:初步排查重庆本地密接者超50人,次密接者200余人,涉及服务行业、同航班乘客等。

-

病毒溯源结果

基因测序显示,该病例感染的病毒为奥密克戎BA.5.2亚分支,与广州本轮疫情主流毒株高度同源,证实为同一传播链。

跨省传播风险:为何重庆成为“关联焦点”?

-

人口流动与交通网络

广州作为华南交通枢纽,与重庆的航空、高铁往来频繁,据统计,两地日均航班量超20班次,商务、旅游人流密集,为病毒跨省传播提供了条件。

-

社会活动密集性

重庆的商圈、景区人流量大,且病例到访时段正值周末,进一步放大了传播风险,解放碑商圈单日客流量可达10万人次,密闭餐饮场所更易形成“气溶胶传播”。 -

防控漏洞反思

- 落地检执行延迟:病例抵渝后未第一时间进行核酸检测,次日才被社区排查发现;

- 场所码扫码率低:部分商户未严格落实扫码登记,导致流调效率降低。

两地应急响应:联防联控机制如何发力?

-

广州的“源头管控”措施

- 强化离穗人员48小时核酸阴性证明查验;

- 对重点区域开展“三天三检”全员筛查。

-

重庆的“围追堵截”策略

- 快速封控:对病例涉足场所实施临时管控,环境采样消杀;

- 扩面筛查:在渝中区、江北区开展区域性核酸检测,累计采样超100万人次;

- 协同流调:与广州共享大数据信息,通过“健康码”跨省推送风险提示。

-

国家卫健委的统筹介入

国务院联防联控机制紧急调派专家组赴渝,指导建立“广州-重庆”信息直报通道,确保风险人员协查“不过夜”。

公众防护提示:如何应对跨省疫情风险?

-

出行建议

- 非必要不前往中高风险区,确需出行者需提前查询目的地防疫政策;

- 全程规范佩戴口罩,避免在交通枢纽内用餐。

-

健康监测义务

- 跨省流动后主动完成“三天两检”;

- 如轨迹重叠,立即向社区报备并居家隔离。

-

社会共治参与

- 商户需严格落实“场所码”全覆盖;

- 公众积极监督防疫漏洞,例如通过“12345”热线举报未扫码行为。

未来展望:构建更高效的跨省防疫网络

- 技术赋能:推广“一码通”全国互认,优化跨省流调数据共享机制;

- 立法保障:明确跨省疫情中的属地责任与协作义务,避免推诿;

- 常态化演练:定期开展跨省联合应急演练,提升协同处置能力。

广州与重庆的此次疫情联动,再次敲响了跨省防控的警钟,只有通过更紧密的区域协作、更精准的科技手段和更自觉的公众配合,才能织牢疫情防控的“全国一张网”。(全文约1200字)

注:文中时间、地点、数据可根据实际情况更新,建议引用官方最新通报。

发表评论