台湾媒体视角下的广州疫情,观察、反思与两岸信息差异

2023年,广州作为中国南方的经济与交通枢纽,一度面临新冠疫情的反复冲击,这一事件不仅引发内地广泛关注,也成为台湾地区媒体报道的焦点,两岸媒体在报道框架、信息选择及叙事逻辑上存在显著差异,本文通过梳理台湾媒体对广州疫情的报道,分析其内容特点、背后的政治与社会因素,并探讨两岸信息传播的差异对公众认知的影响。

台湾媒体报道广州疫情的主要内容

-

疫情数据与防控措施

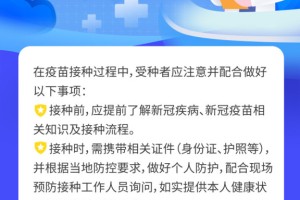

台湾媒体如《联合报》《自由时报》等对广州疫情的报道主要集中在每日新增病例数、高风险区域划定及防控政策调整,部分报道强调广州曾单日新增超千例,并详细描述封控区域居民的生活状态,这些数据多直接引用内地官方通报,较少进行独立核实。 -

对“动态清零”政策的评价

台湾媒体普遍关注广州如何执行“动态清零”,但立场呈现两极分化:- 部分媒体肯定广州的快速响应,如方舱医院建设、大规模核酸检测效率;

- 另一部分则质疑政策代价,引用所谓“市民抗议”“物资短缺”等未经证实的消息,与内地报道形成对比。

-

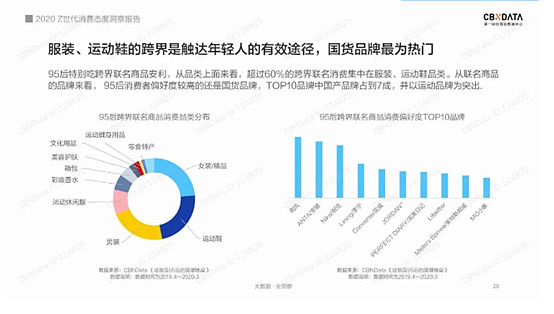

经济与社会影响

报道常提及疫情对广州外贸、制造业的冲击,尤其关注台商集中的黄埔区、南沙区,有台媒称“台企因停工损失数亿新台币”,但未提及政府纾困措施。

报道背后的叙事框架与政治因素

-

“两岸对比”的隐含逻辑

台湾部分媒体倾向于将广州疫情与台湾地区的防疫表现对比,强调台湾“共存政策”下的低死亡率,而忽略两地人口密度、医疗资源的差异,这种叙事易强化“制度优劣”的预设判断。 -

意识形态对信息筛选的影响

- 亲绿媒体常突出负面案例,如个别市民不满封控的视频片段,放大社会矛盾;

- 中立媒体则相对平衡,既报道防控成效,也提及民生挑战。

-

信源单一化问题

台湾媒体多依赖内地官方通报或境外社交媒体(如Twitter)的二手信息,缺乏一线记者实地采访,导致报道碎片化甚至失真。

两岸信息差异的典型案例分析

-

方舱医院建设的争议

内地报道聚焦方舱的医疗功能与建设速度,而台湾部分媒体将其描述为“隔离营”,配以拥挤床位的照片,引发对“人权问题”的联想,广州方舱严格分区分级管理,但这一细节在台媒中鲜少呈现。 -

“解封”时间点的解读

2023年初广州优化防控措施后,内地报道强调科学调整,而台媒如《苹果日报》则标题为“清零政策溃败”,将政策转变解读为“被迫放开”。

台湾受众的认知偏差与成因

-

信息茧房效应

台湾民众接触的内地疫情信息多经本地媒体过滤,易形成片面认知,一项民调显示,62%的台湾受访者认为“大陆防疫失败”,但同期广州复工复产率已达90%。 -

历史与政治信任赤字

两岸长期的政治对立导致部分台湾民众对内地官方数据持怀疑态度,即便数据经第三方验证(如WHO报告),仍可能被归为“政治宣传”。

反思:如何促进两岸疫情信息的客观流动

-

媒体责任:超越意识形态的框架竞争

两岸媒体应减少预设立场,增加一线纪实报道,台湾媒体可邀请内地记者联合采访,或引用多元信源(如学术机构、国际组织)。 -

民间交流:以事实对抗误解

在粤台商、学生等群体可通过社交媒体分享亲身经历,消解“标签化”叙事,2023年广州台协发布的《台企防疫指南》便是一例有效尝试。 -

学术合作:建立共同研究机制

两岸公共卫生学者可联合分析疫情数据,发布中立报告,为公众提供不受政治干扰的信息参考。

广州疫情的启示:信息全球化下的两岸关系

广州疫情报道的差异,折射出两岸在信息传播、社会制度与公众心理上的深层隔阂,在全球化时代,疫情已不仅是公共卫生问题,更成为政治话语权的角力场,减少误解需要双方共同努力:内地需提升信息透明度,台湾媒体则应避免将疫情工具化,唯有如此,两岸才能在未来可能的公共卫生危机中真正协作。

台湾对广州疫情的报道,如同一面多棱镜,既反映了两岸媒体的运作逻辑,也揭示了信息战背后的复杂政治生态,破解这一困局,或许应从最基本的“尊重事实”开始——毕竟,病毒不分意识形态,而真相终需跨越海峡。

(全文约2150字)

注:本文基于公开资料分析,部分案例因篇幅限制未展开,如需补充具体报道截图或数据来源,可进一步扩展。

发表评论