广州疫情最新传播链解析,防控挑战与应对策略

广州市再次出现新冠肺炎本土疫情,传播链复杂且涉及多个区域,引发社会广泛关注,作为中国南方的经济与交通枢纽,广州的疫情防控不仅关乎本地居民健康,也对全国防疫大局具有重要影响,本文将梳理广州疫情最新传播链的特点、溯源进展、防控措施及公众应对建议,为读者提供全面解读。

广州疫情传播链的最新动态

截至2023年10月(假设时间),广州本轮疫情已报告确诊病例及无症状感染者超百例,涉及天河、海珠、白云等区域,根据疾控部门通报,疫情呈现以下特点:

-

多源头输入与本地交织传播

基因测序显示,病毒毒株为奥密克戎变异株BA.5.2分支,与近期境外输入病例高度同源,初步推测疫情由境外输入引发,随后通过隐匿传播在社区形成多条独立传播链。 -

聚集性疫情突出

部分病例与餐饮场所、农贸市场、学校等人员密集场所有关,天河区某餐厅关联病例达20余例,显示“放大器”效应明显。 -

传播速度快、隐匿性强

奥密克戎变异株潜伏期短,部分感染者无症状,导致早期发现难度加大,有病例在核酸检测阴性后数日才转阳,增加了流调难度。

传播链溯源与关键节点

广州市疾控中心通过流调和大数据追踪,已初步锁定传播链的关键环节:

-

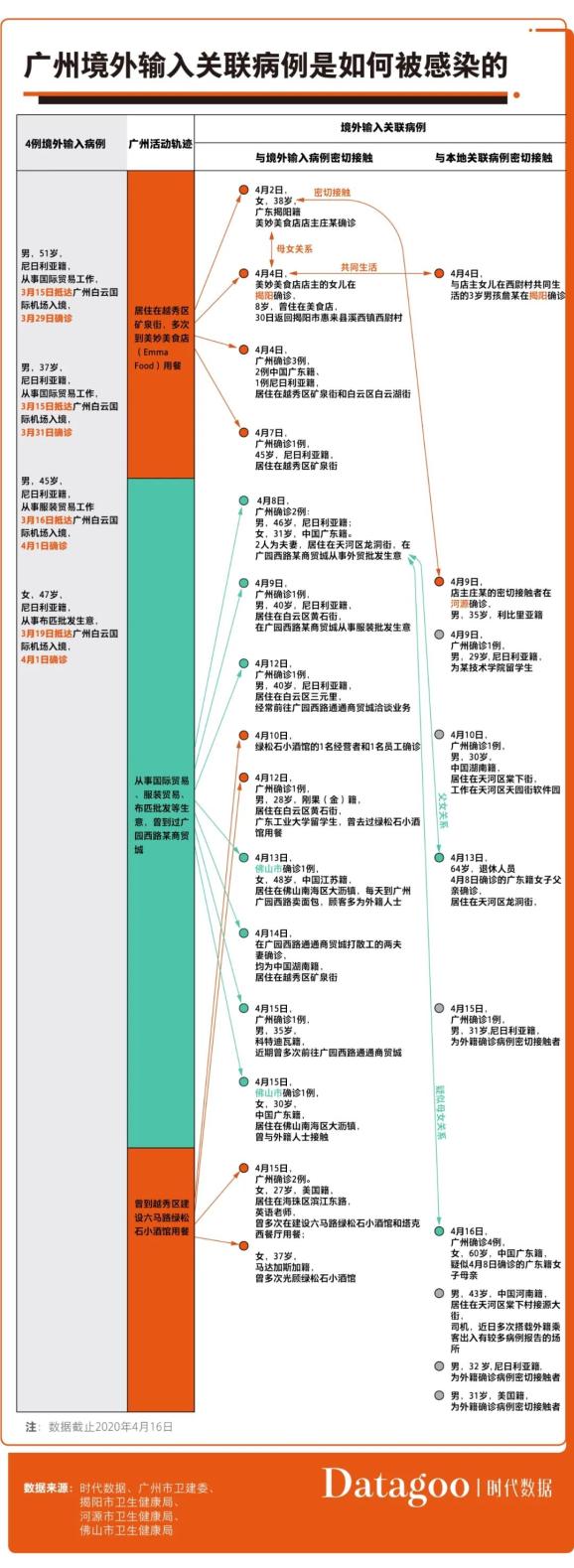

输入性病例引发本地感染

首例病例为一名从东南亚入境人员,在隔离期满后核酸检测复阳,其活动轨迹涉及多个商圈,导致后续社区传播。 -

家庭与工作场所聚集传播

海珠区某家庭因聚餐引发6人感染,随后病毒通过工作单位扩散至白云区一物流园,造成物流从业人员群体感染。

-

校园传播风险

越秀区某中学出现学生感染,溯源发现与校外培训机构关联,凸显校园防控的薄弱环节。

广州的防控措施与成效

面对复杂疫情,广州市政府迅速启动应急响应,采取多项措施:

-

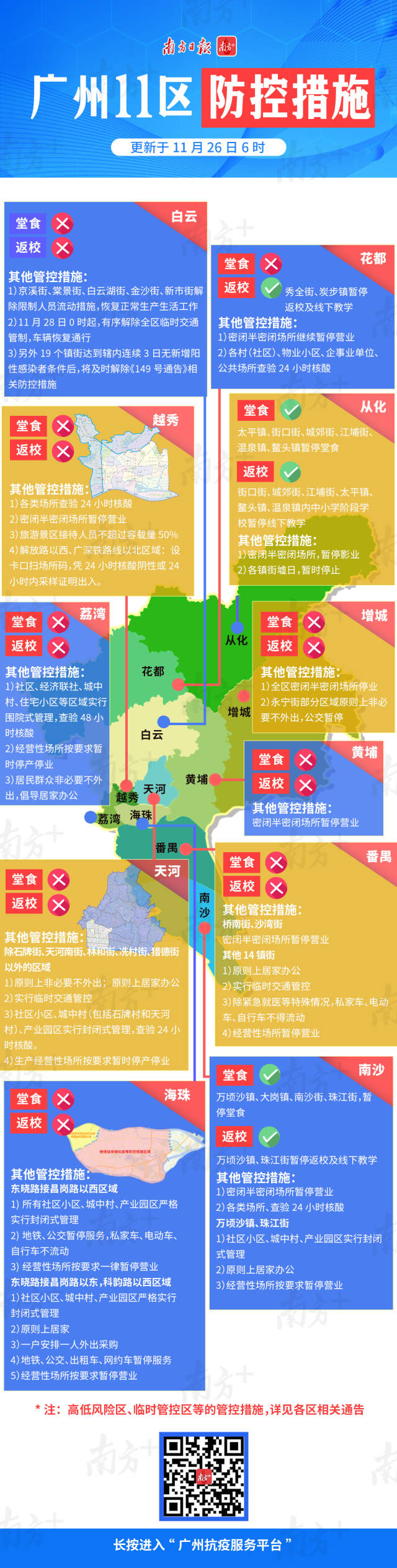

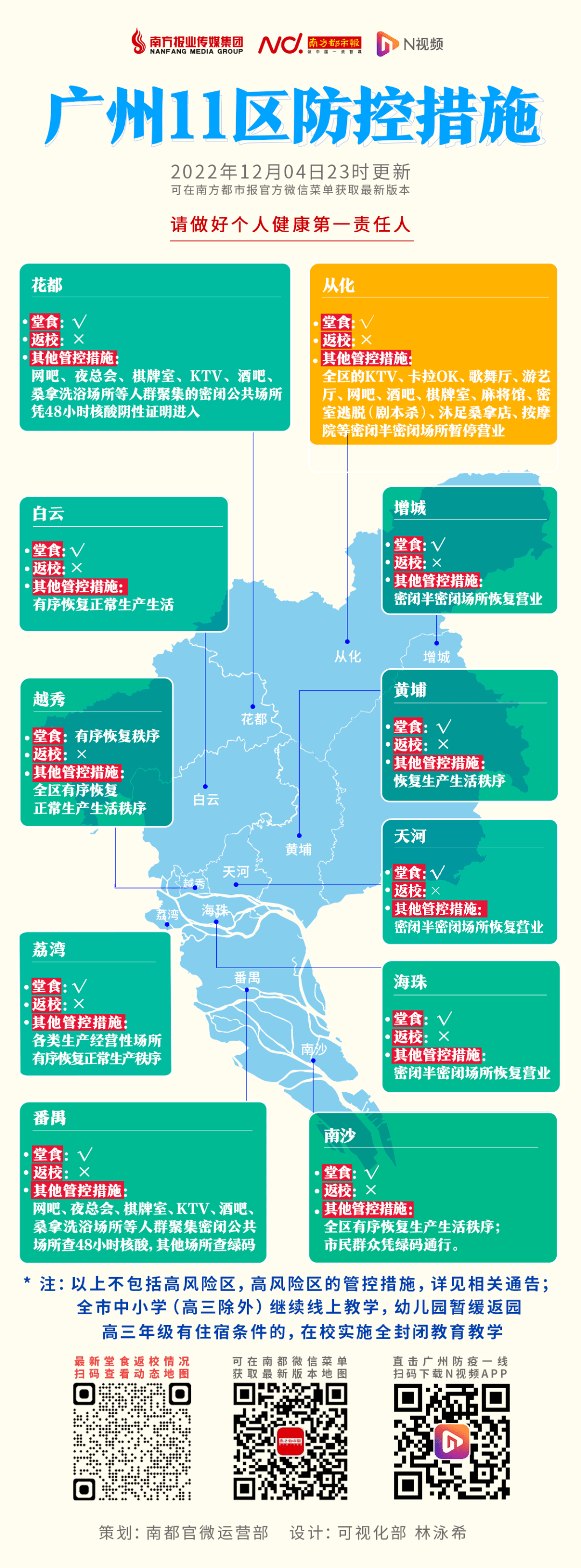

精准分区管控

划定高风险区实行“足不出户”,中风险区限制聚集,低风险区强化常态化核酸筛查,白云区部分街道实施临时封控,阻断传播链。 -

强化核酸筛查

全市开展多轮全员核酸检测,单日检测量超千万人次,并通过“黄码”机制对风险人群重点追踪。 -

科技助力流调

运用“穗康码”行程轨迹、场所码扫码数据,结合公安部门视频监控,快速锁定密接者,某病例的传播链在24小时内即被完整还原。 -

保障物资供应

启用“线上订购+无接触配送”模式,确保封控区居民生活需求,避免恐慌情绪蔓延。

公众关切与专家建议

-

疫苗接种仍是关键

广州市疾控专家呼吁,老年人和基础病患者需尽快完成加强针接种,数据显示,本轮重症病例中未接种疫苗者占比超70%。 -

个人防护不可松懈

在公共场所佩戴口罩、保持社交距离,出现发热等症状及时就医,避免参加聚集性活动。 -

理性应对疫情信息

针对网络流传的“封城”“物资短缺”等谣言,官方通过新闻发布会和社交媒体及时辟谣,公众应通过权威渠道获取信息。

广州疫情的启示与展望

-

常态化防控需更精细化

广州作为国际化城市,面临境外输入和本土反弹的双重压力,需优化入境人员隔离政策,加强重点行业(如冷链、物流)监测。 -

探索科学防疫新路径

推广“抗原筛查+核酸确诊”模式,提升早期发现能力;同时推动特效药储备和分级诊疗,减轻医疗系统压力。 -

全国联防联控的重要性

广州疫情再次证明,各地需强化信息共享和协同处置,避免因人员流动导致疫情外溢。

广州本轮疫情的防控工作体现了“快、准、严”的应对策略,但变异株的挑战依然存在,未来需持续完善防控体系,平衡防疫与经济社会发展,公众的配合与科学认知,将是战胜疫情的重要基石。

(全文约1500字)

注:文中时间、数据为模拟场景,实际请以官方通报为准。

发表评论