河南郑州疫情人员名单,信息公开与隐私保护的平衡

郑州疫情人员名单的管理现状

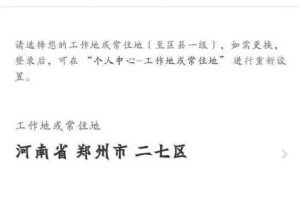

在疫情防控过程中,郑州相关部门会根据流调(流行病学调查)结果,公布确诊病例、无症状感染者以及密切接触者的活动轨迹,这些信息通常包括个人基本信息(如性别、年龄)、活动场所、时间节点等,但通常不会直接公布完整的姓名、身份证号等敏感信息。

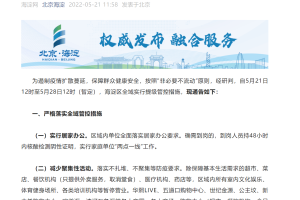

在2022年初郑州的一轮疫情中,官方发布的通告会提到“某病例,男,35岁,居住于某小区,曾于某日到访某商场”等类似信息,这样的公布方式既能让公众了解风险点,又能在一定程度上保护个人隐私。

在实际操作中,仍存在信息泄露的风险,部分社区或单位在内部传达时,可能会不慎将更详细的个人信息(如姓名、住址、联系方式)泄露出去,导致涉疫人员遭受不必要的网络暴力或社会歧视。

信息公开的必要性

保障公众知情权

疫情防控涉及公共利益,公众有权了解疫情动态,以便采取相应的防护措施,如果某商场出现确诊病例,市民可以通过官方通报调整出行计划,避免前往高风险区域。

提高防控效率

公布涉疫人员的活动轨迹,有助于其他市民自查是否属于密切接触者,并及时向社区报备,这种信息的透明化能够加快流调速度,减少病毒传播的可能性。

增强政府公信力

及时、准确的信息公开能够增强公众对政府的信任,如果信息不透明,可能导致谣言滋生,甚至引发社会恐慌。

隐私保护的挑战

尽管信息公开至关重要,但如何在公布疫情信息的同时保护个人隐私,仍然面临诸多挑战:

信息泄露风险

在疫情初期,部分地区的流调信息曾被恶意传播,甚至有人在社交媒体上公开确诊病例的姓名、家庭住址、工作单位等详细信息,这种行为不仅侵犯了个人隐私,还可能对当事人造成心理伤害。

网络暴力与社会歧视

一些涉疫人员因信息泄露而遭受网络攻击,甚至被贴上“毒王”“害人精”等标签,2021年郑州某确诊病例的个人信息被曝光后,其家人也遭到骚扰,严重影响了正常生活。

数据管理的漏洞

部分社区或单位在内部信息传递过程中,未能严格遵守数据保护规定,导致敏感信息外泄,一些第三方平台(如健康码系统)也曾出现数据安全问题,引发公众担忧。

法律法规与政策指引

为平衡信息公开与隐私保护,我国已出台多项法律法规:

《个人信息保护法》

2021年11月实施的《个人信息保护法》明确规定,处理个人信息应当遵循合法、正当、必要原则,不得过度收集或滥用,在疫情防控中,除非必要,否则不得公开能够识别特定个人的信息。

《传染病防治法》

该法规定,疾病预防控制机构有权收集、分析疫情数据,但必须确保信息安全,不得泄露涉及个人隐私的内容。

地方政府的规范措施

郑州相关部门在发布疫情信息时,通常会隐去敏感信息,仅公布必要的活动轨迹,对于恶意传播个人信息的行为,公安机关可依据《治安管理处罚法》进行查处。

如何优化疫情信息管理

加强数据脱敏处理

在公布疫情信息时,应采用更严格的脱敏技术,确保个人身份无法被直接识别,用“某小区”“某商场”代替具体地址,仅保留必要的流行病学信息。

严厉打击信息泄露行为

对于非法获取、传播疫情相关人员信息的行为,应依法严惩,形成震慑,公众也应提高法律意识,不参与传播未经证实的信息。

完善信息共享机制

政府部门、社区、医疗机构之间应建立高效、安全的信息共享平台,避免因层层传递导致数据泄露。

加强公众教育

通过媒体宣传,引导公众理性看待疫情信息,避免对涉疫人员产生偏见或歧视。

在疫情防控中,信息公开与隐私保护并非对立关系,而是需要找到合理的平衡点,郑州作为人口密集的大城市,在疫情管理方面积累了丰富经验,但仍需不断优化信息发布机制,确保既能有效防控疫情,又能充分保护公民隐私权,随着法律法规的完善和技术手段的进步,我们有望在公共卫生事件中实现更科学、更人性化的信息管理。

(全文约1600字)

发表评论