黑龙江省卫生健康委员会疫情通报,防控措施、数据分析与未来展望

自新冠疫情爆发以来,黑龙江省卫生健康委员会(以下简称“黑龙江省卫健委”)作为全省疫情防控的核心机构,承担着疫情监测、数据通报、防控指导等重要职责,其发布的疫情通报不仅是公众了解疫情动态的重要窗口,也为政府决策提供了科学依据,本文将围绕黑龙江省卫健委的疫情通报内容,分析其数据特点、防控措施及未来挑战,旨在为读者提供全面、深入的解读。

黑龙江省卫健委疫情通报的主要内容

黑龙江省卫健委的疫情通报通常包含以下几部分内容:

-

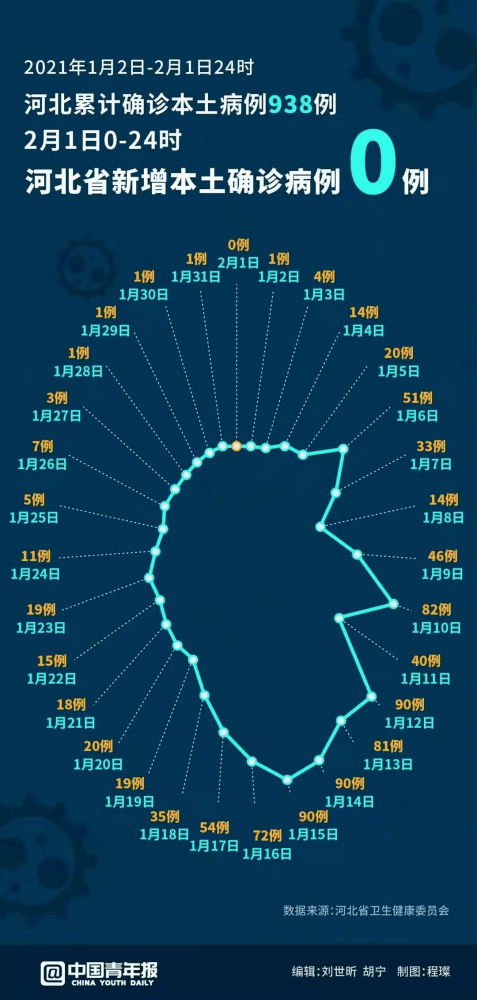

新增病例数据

通报每日新增确诊病例、无症状感染者数量,并区分本土病例与境外输入病例,2023年冬季通报显示,黑龙江省单日新增本土病例曾一度突破百例,主要集中在哈尔滨、绥化等地区。 -

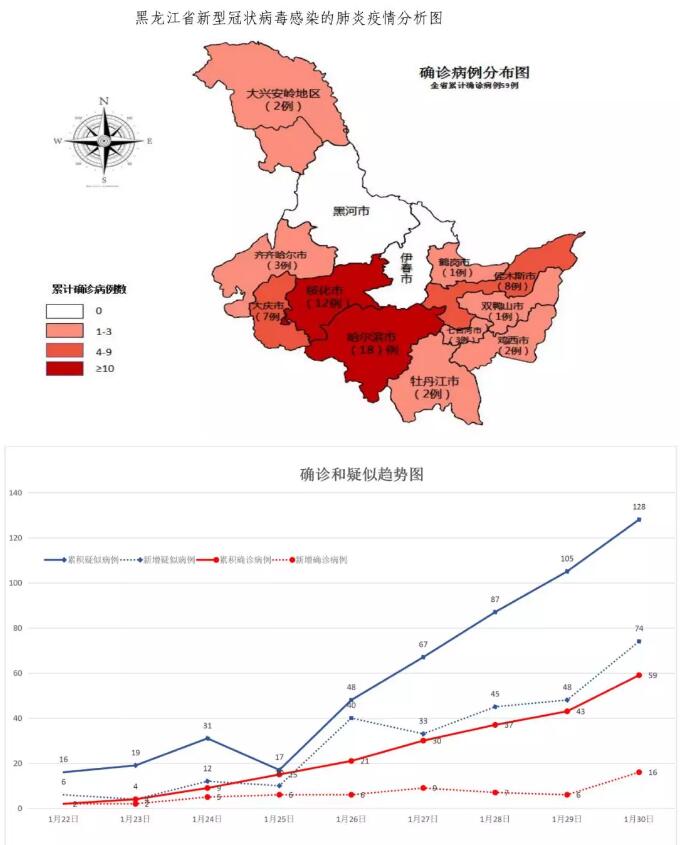

病例分布与溯源

通报会详细列出病例的分布区域,并公布流调结果,如聚集性疫情发生地(如学校、工厂等),2022年初绥化市望奎县的聚集性疫情曾引发广泛关注。 -

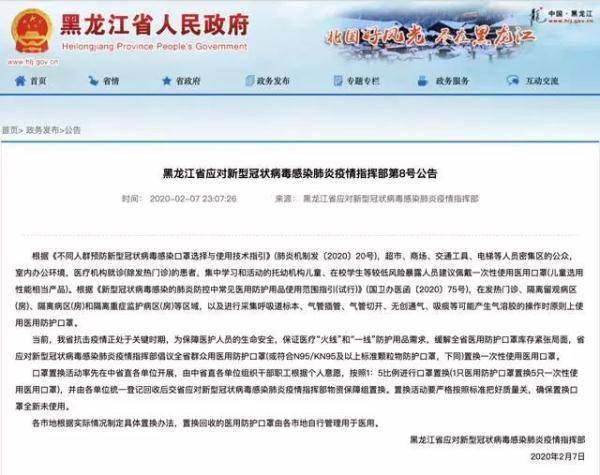

防控措施更新

包括风险等级调整(如高风险区划定)、核酸检测要求、隔离政策等,哈尔滨市在疫情高发期曾实施“非必要不外出”的临时管控措施。 -

疫苗接种与医疗资源情况

通报全省疫苗接种进度、重症病例救治情况以及医疗资源储备(如ICU床位、呼吸机数量)。 -

健康提示

针对季节性流行病(如流感与新冠叠加风险)发布防护建议,呼吁公众佩戴口罩、接种疫苗。

黑龙江省疫情数据的特点与分析

-

季节性波动明显

黑龙江省地处高纬度,冬季寒冷漫长,室内活动增多导致呼吸道传染病传播风险升高,历史数据显示,每年11月至次年2月为疫情高发期,2023年12月单日新增病例较秋季增长近3倍。 -

边境输入压力大

作为与俄罗斯接壤的边境省份,黑龙江省(尤其是绥芬河、黑河等口岸城市)长期面临境外输入风险,2023年,境外输入病例占比约15%,其中以奥密克戎变异株为主。 -

农村地区防控难度高

部分农村地区医疗资源薄弱,且居民防护意识相对不足,2021年巴彦县农村疫情因婚宴聚集导致快速扩散,暴露出基层防控的短板。

黑龙江省卫健委的防控措施与成效

-

快速响应机制

- 精准流调与隔离:通过“大数据+网格化”追踪密接者,缩短响应时间,2023年哈尔滨疫情中,24小时内完成逾万人的流调。

- 区域核酸检测:在重点地区开展多轮全员检测,单日检测能力达500万人次。

-

医疗资源保障

- 扩建定点医院,如黑龙江省传染病防治院新增300张床位。

- 建立分级诊疗体系,轻症患者转入方舱医院,缓解三甲医院压力。

-

疫苗接种推进

截至2024年1月,全省全程接种率超92%,60岁以上人群加强针接种率达85%,显著降低重症率。 -

边境防控强化

- 实行“人、物、环境同防”,对入境人员实施“14+7”隔离管理。

- 口岸城市定期开展环境样本检测,2023年绥芬河口岸检出30余批次货物外包装阳性。

当前挑战与未来展望

-

挑战

- 变异株威胁:XBB等新毒株可能导致免疫逃逸,增加防控不确定性。

- 公众疲劳心理:部分民众对常态化防控措施配合度下降。

- 经济与防控平衡:频繁的管控措施对餐饮、旅游等行业造成冲击。

-

未来方向

- 加强监测预警:完善病毒基因测序网络,提升变异株发现速度。

- 推动医疗下沉:提升农村地区急救能力与药品储备。

- 科普宣传创新:通过短视频等新媒体形式传播科学防护知识。

公众如何理性看待疫情通报

- 关注权威信息:以黑龙江省卫健委官网、官方微信公众号为准,避免轻信谣言。

- 科学防护:高风险人群(老年人、慢性病患者)应及时接种加强针。

- 配合政策:如遇临时管控,主动配合核酸检测与流调。

黑龙江省卫健委的疫情通报不仅是数据的汇总,更是全省抗疫行动的缩影,从快速响应到资源调配,从边境严防到科普宣传,每一份通报背后凝聚着无数防控工作者的努力,随着病毒演变与防控经验积累,黑龙江省有望构建更精准、高效的公共卫生体系,为民众健康筑牢防线。

(全文约1750字)

发表评论