北京规定未戴口罩乘坐地铁,防疫新规下的城市交通管理

未戴口罩者禁止乘车,防疫措施再升级**

随着全球疫情的持续演变,中国各大城市不断调整防疫政策以应对潜在风险,作为首都,北京在疫情防控方面一直保持高度警惕,北京市交通委员会发布新规,明确规定乘客在乘坐地铁时必须佩戴口罩,未佩戴口罩者将被禁止进站乘车,这一政策的出台引发了广泛讨论,既体现了政府对公共健康的重视,也反映了常态化防疫背景下城市交通管理的精细化要求,本文将围绕这一新规,分析其背景、具体内容、实施效果及公众反应,并探讨其对未来城市防疫政策的启示。

政策背景:为何再次强调戴口罩?

疫情反复与防控需求

尽管国内疫情总体可控,但新冠病毒的变异和境外输入病例的持续存在,使得疫情防控仍面临挑战,北京作为国际大都市,人口流动性大,地铁作为主要公共交通方式,日均客流量高达数百万,在密闭、拥挤的地铁车厢内,病毒传播风险较高,因此佩戴口罩成为降低感染风险的有效手段。

冬季呼吸道疾病高发

除新冠病毒外,冬季也是流感、呼吸道合胞病毒(RSV)等传染病的高发期,佩戴口罩不仅能预防新冠,还能减少其他呼吸道疾病的传播,北京市卫健委此前已建议市民在公共场所佩戴口罩,此次地铁新规是对这一建议的强化。

国内外经验借鉴

全球多个城市在疫情期间均实施了公共交通口罩令,如纽约、伦敦等,这些措施在降低感染率方面发挥了积极作用,国内部分城市(如上海、广州)也曾在地铁等场所推行类似规定,北京此次政策调整,既是对科学防疫的遵循,也是对国内外成功经验的借鉴。

具体如何执行?

北京市交通委员会发布的《关于进一步强化地铁疫情防控措施的通知》中,明确要求:

- 所有乘客进站及乘车期间必须佩戴口罩,未佩戴者将被工作人员劝阻,拒不配合者可能面临禁止乘车或移交警方处理。

- 地铁站内加强巡查,安检口、站台、车厢等区域安排专人监督,确保规定落实。

- 地铁运营方需提供应急口罩,部分车站设置自助口罩售卖机,方便忘带口罩的乘客临时购买。

- 特殊人群豁免:婴幼儿、呼吸系统疾病患者等可酌情豁免,但需提供相关证明。

北京地铁官方APP、站内广播及电子屏均会滚动播放提示信息,确保公众知晓新规。

公众反应:支持与争议并存

支持声音:防疫必要之举

许多市民认为,地铁人流量大,佩戴口罩是保护自己和他人的有效方式,一位受访乘客表示:“戴口罩已经成了习惯,地铁里人多拥挤,万一有无症状感染者,口罩能大大降低风险。”

专家也指出,科学佩戴口罩可减少飞沫传播概率,尤其在冬季,这一措施有助于降低整体呼吸道疾病发病率。

质疑与争议:执行难度与合理性

尽管多数人支持新规,但也有部分市民提出疑问:

- 执行力度是否可持续? 地铁工作人员是否能够长期严格检查?

- 忘带口罩怎么办? 虽然部分站点提供应急口罩,但并非所有车站都能覆盖,可能给乘客带来不便。

- 是否过度防控? 有观点认为,目前疫情已进入低流行阶段,强制戴口罩可能“矫枉过正”。

对此,北京市交通委回应称,政策将根据疫情形势动态调整,现阶段以劝导为主,但拒不配合者将依法处理。

实施效果:初期观察与数据

新规实施首周,北京地铁各站点总体执行情况良好,数据显示:

- 乘客配合度较高:约95%的乘客自觉佩戴口罩,少数未佩戴者经提醒后配合改正。

- 应急措施发挥作用:部分站点提供的应急口罩日均发放量约200-300个,缓解了部分乘客的临时需求。

- 投诉率较低:官方热线收到的相关投诉不足1%,说明多数乘客对政策表示理解。

也有乘客反映,高峰时段工作人员难以全面检查,可能存在漏网之鱼,未来需进一步优化管理方式,如增加智能监测设备辅助人工检查。

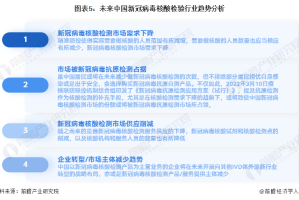

未来展望:常态化防疫与城市治理

北京地铁口罩令不仅是短期防疫手段,更折射出城市公共健康管理的长期趋势:

- 智能化防疫:未来可能引入AI摄像头、人脸识别等技术,自动检测未戴口罩者,提高管理效率。

- 弹性政策调整:随着疫情变化,规定可能逐步放宽,但冬季或疫情反弹时重新收紧,形成动态化管理模式。

- 公众健康教育:通过政策引导,培养市民的公共卫生意识,使戴口罩、勤洗手等习惯深入人心。

发表评论