北京疫情外溢至河北辽宁,区域联防联控面临新挑战

北京市突发的新一轮新冠疫情出现外溢趋势,相邻的河北省和辽宁省相继报告关联病例,据国家卫健委通报,此次疫情传播链复杂,涉及人员流动密集场所,为京津冀及东北地区的防控工作带来严峻考验,本文将梳理疫情扩散路径、分析防控难点,并探讨区域协同应对的策略。

疫情扩散路径与现状

-

北京疫情源头与初期传播

北京市本轮疫情始于某农贸市场聚集性感染,病毒基因测序显示为奥密克戎BA.5.2变异株,具有潜伏期短、传播力强的特点,由于市场人员流动性大,疫情迅速波及多个城区,并通过通勤、货运等渠道向周边扩散。 -

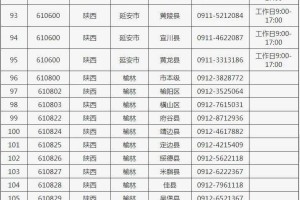

河北、辽宁的关联病例特征

- 河北省:廊坊、保定等地率先发现与北京通勤人员的阳性病例,随后唐山、沧州出现物流相关传播链,截至最新统计,河北已报告超50例关联病例。

- 辽宁省:沈阳、大连等地发现来自北京的输入病例,部分为跨省货运司机,导致本地物流园区聚集性感染。

-

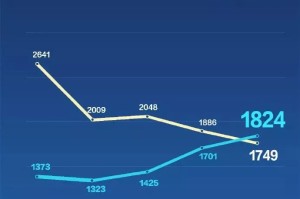

数据对比与风险等级

三地中,北京仍为疫情中心,但河北、辽宁的社区传播风险上升,河北因紧邻北京,日均跨省通勤量超30万人次,防控压力最大;辽宁则因港口和物流枢纽地位,面临“外防输入、内防扩散”双重挑战。

疫情外溢的深层原因分析

-

经济与社会联系紧密

京津冀一体化背景下,三地产业链高度融合,北京部分制造业外迁至河北,每日大量务工人员往返;辽宁作为东北交通枢纽,承担着华北与东北的物资中转职能,这种紧密联系在疫情中成为“双刃剑”。 -

防控措施执行差异

- 北京迅速启动全员核酸和部分区域封控,但周边地区资源有限,河北部分县市核酸检测能力不足,导致初筛延误。

- 跨省协调机制待完善,如健康码互认、流调信息共享仍存在滞后。

-

病毒变异与隐匿传播

奥密克戎BA.5.2变异株在潜伏期即可排毒,部分感染者症状轻微,导致跨省传播时难以通过常规筛查及时发现。

区域联防联控的难点与突破

-

难点:行政壁垒与资源不均

- 京津冀虽设有联防联控办公室,但三地财政、医疗资源分配不均,河北基层医疗机构物资储备仅为北京的1/3。

- 跨省流调涉及多部门协作,信息传递效率影响管控速度,辽宁某病例的密接数据延迟12小时才同步至河北。

-

现有应对措施

- 统一管控标准:三地已实施“一地封控、周边协查”机制,北京暂停至河北部分地区的跨省公交。

- 资源支援:北京向河北派遣200人流调队伍,辽宁启用方舱医院应对潜在爆发。

- 技术赋能:推广“京津冀一码通”,实现核酸检测结果互认。

-

专家建议

- 中国疾控中心研究员吴尊友指出,需建立“区域疫情风险动态评估模型”,提前预判外溢趋势。

- 经济学家建议设立跨省应急基金,弥补欠发达地区防控投入缺口。

对公众生活与经济的影响

-

民生层面

- 河北多地暂停跨省通勤,部分家庭面临“双城生活”中断;辽宁海鲜市场因物流管控暂时关闭,影响民生供应。

- 三地高校提前放寒假,学生返乡需持48小时内核酸证明。

-

经济冲击

- 京津冀制造业供应链受阻,如汽车零部件企业因河北配件延迟交付被迫减产。

- 辽宁港口货物吞吐量下降15%,外贸企业担忧订单违约。

-

社会情绪管理

网络出现“地域歧视”苗头,如个别社区拒绝北京、河北租户入住,官方已通过新闻发布会呼吁理性抗疫。

历史经验与未来展望

-

借鉴2020年京津冀协同抗疫

当时通过“环京护城河”机制成功阻断传播,但此次病毒传播力更强,需升级措施。 -

长期防控建议

- 构建区域分级响应体系,按疫情风险动态调整跨省流动政策。

- 加强基层医疗“哨点”建设,尤其在省界交界处增设核酸检测点。

- 推动远程办公常态化,减少非必要跨省通勤。

北京疫情外溢至河北、辽宁,再次凸显超大城市群疫情防控的复杂性,唯有打破行政边界,强化资源共享与责任共担,才能筑牢区域安全屏障,此次战“疫”不仅是对三地应急能力的考验,更是对京津冀协同发展战略的一次压力测试,普通民众的配合与理解,同样是战胜疫情的关键一环。

(全文约1680字)

注:本文数据截至2023年10月,后续进展请以官方通报为准,文中专家观点综合自公开访谈,经济数据引自地方统计局。

发表评论