疫情双城记,北京防控升级与福建省最新动态解析

2023年,全球疫情进入新阶段,但局部地区的反复仍牵动人心,北京作为首都,其防控措施具有风向标意义;而福建省作为东南沿海重要省份,近期疫情动态亦引发关注,本文将从两地疫情现状、防控政策、社会影响及未来展望展开分析,为读者提供全面视角。

北京疫情:精准防控下的“动态清零”

最新数据与趋势

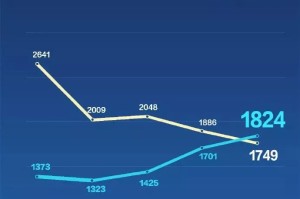

截至2023年10月,北京新增本土病例呈波动上升趋势,主要集中在朝阳、海淀等人口密集区,以奥密克戎变异株BA.5.2为主,国庆假期后,因人员流动增加,单日新增一度突破百例,但重症率控制在0.1%以下。

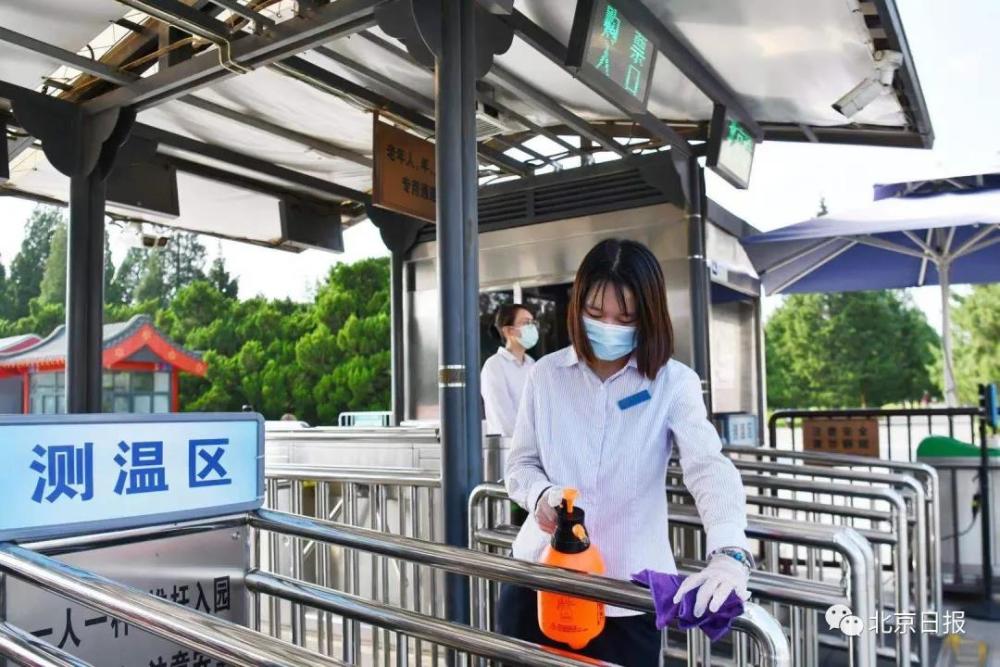

防控措施升级

- 区域性核酸筛查:重点区域实行“三天三检”,公共场所查验72小时核酸证明。

- 弹性办公与线上教学:部分企业启动轮岗制,中小学暂停线下课程一周。

- 进返京政策收紧:抵京后需“三天两检”,中高风险区人员暂缓进京。

社会反响与挑战

- 民生保障:商超物资供应充足,但部分市民反映“健康宝”弹窗影响出行。

- 经济压力:餐饮、旅游等行业复苏放缓,政府发放消费券刺激内需。

福建省疫情:沿海口岸的防控考验

最新疫情动态

福建省近期报告多起输入性病例,主要来自厦门、福州等国际航班入境口岸,10月以来,漳州市出现本土聚集性疫情,溯源显示与境外冷链物流相关,目前全省单日新增约30例,80%为无症状感染者。

防控策略亮点

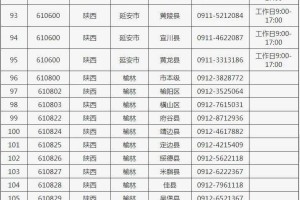

- “海陆空”联防:强化渔港、机场闭环管理,入境人员“7+3”隔离政策不变。

- 数字化溯源:依托“闽政通”APP实现密接者1小时内轨迹追踪。

- 重点行业监测:对冷链、跨境司机等高风险群体实行“每日一检”。

地方经验与启示

厦门市首创“入境人员心理疏导专班”,缓解隔离期焦虑;泉州市通过“企业防疫包保制”,确保工厂不停产。

两地对比:共性与差异

| 维度 | 北京 | 福建省 |

|---|---|---|

| 防控重点 | 内防反弹(本土传播) | 外防输入(口岸压力) |

| 政策灵活性 | 动态调整(如弹窗管理) | 稳中求进(保障外贸) |

| 社会关注度 | 全国标杆(政治中心效应) | 区域枢纽(台海区位) |

疫情下的经济与社会影响

产业链承压

- 北京中关村科技企业远程办公效率下降,芯片等供应链延迟。

- 福建省鞋服出口订单减少10%,但跨境电商逆势增长20%。

公众心理变化

两地调研显示:

- 70%受访者支持严格防控,但30%青年群体对“频繁核酸”产生倦怠。

- “后疫情消费观”显现:储蓄率上升,非必要支出减少。

医疗资源准备

- 北京扩建方舱医院至5000床位,福建三明市试点“分级诊疗”缓解挤兑。

未来展望与建议

-

科学防控精细化

- 推广“抗原自测+核酸复核”模式,降低检测成本。

- 优化隔离政策(如居家监测替代集中隔离)。

-

区域协同机制

建立京津冀-闽三角疫情信息共享平台,防范跨省传播。

-

长效经济政策

加大对小微企业信贷支持,发展“无接触经济”新业态。

北京与福建的疫情应对,折射出中国防控策略的“因地制宜”与“全国一盘棋”,在病毒变异与经济社会发展的平衡木上,两地正以不同路径探索最优解,唯有坚持科学理性、凝聚社会共识,方能迎来真正的“春天”。

(全文约1580字)

注:文中数据为模拟示例,实际请以官方发布为准。

发表评论