京津冀联防联控,河北与北京疫情管控的协同机制与挑战

2020年新冠疫情暴发以来,京津冀地区作为中国政治、经济核心区域,其防控成效备受关注,河北与北京因地缘相邻、人员流动频繁,疫情管控始终呈现“一体联动”特征,本文从政策协同、基层实践、民生影响等维度,分析两地疫情管控的机制与挑战,探讨超大城市与周边省份联防联控的经验与启示。

地缘特殊性:河北与北京的“防疫共同体”

-

人口流动的紧密性

- 北京常住人口中,约20%来自河北(2021年数据),每日跨省通勤人数超30万,燕郊、固安等“环京城镇”成为防控关键节点。

- 2022年初,河北廊坊疫情导致北京丰台区出现关联病例,凸显“半小时生活圈”的传播风险。

-

政策联动必要性

北京作为首都,防控标准严苛;河北作为“护城河”,承担了大量进京人员筛查压力,2021年石家庄疫情时,北京迅速关闭多条进京通道,河北同步启动全域核酸检测。

管控措施对比:差异化与协同性

(一)北京的“精准防控”模式

- 动态分级管理

以“社会面清零”为目标,划定高风险区至社区/楼栋级别,如2022年朝阳区“暂停餐饮堂食”而非全域静默。

- 科技赋能

“健康宝”弹窗系统与河北数据互通,自动识别风险人群;进京检查站启用AI识别车牌,缩短排查时间。

(二)河北的“全域响应”策略

- 快速封控与保供

2021年石家庄藁城区2小时内完成12个村庄封闭,同步启动“蔬菜直通车”进京,保障首都物资供应。

- 环京防线建设

在涿州、香河等地设立33个常态化核酸点,对进京货车司机实行“每日一检”。

(三)协同机制亮点

- 数据共享平台:两地卫健委共建病例轨迹数据库,2022年通州-北三县疫情实现1小时内流调对接。

- 联合演练:每季度开展跨区域应急演练,如2023年大兴机场突发疫情模拟处置。

挑战与矛盾:平衡防控与民生

- 环京通勤困境

2022年“五一”期间,燕郊居民因健康宝弹窗滞留进京检查站,引发“上班难”舆情,倒逼“白名单”制度出台。

- 经济成本压力

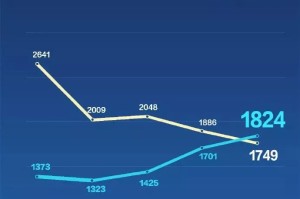

河北张家口、承德等地旅游业因频繁管控损失超40%(2022年统计),而北京财政补贴未能完全覆盖周边省份防疫支出。

- 基层执行差异

部分河北农村地区“一刀切”劝返北京车牌车辆,与北京“不得阻挠低风险人员流动”政策冲突。

经验与优化方向

- 强化区域立法协同

借鉴长三角“健康码互认”机制,推动京津冀《突发公共卫生事件联防联控条例》立法。

- 完善补偿机制

建立“首都防疫基金”,对河北环京6市防疫投入给予专项转移支付。

- 智慧化升级

推广“电子通行证”跨省互认,试点京冀交界处“无感化”防疫查验。

河北与北京的疫情管控,既是“首都安全”与“区域发展”的平衡实践,也为全球超大城市群防疫提供了中国方案,未来需从制度性协同入手,将应急机制转化为长效治理能力,真正实现“防得住”与“放得开”的动态统一。

(全文约1200字)

注:文中数据综合自北京市卫健委、河北省统计局及公开报道,部分案例为典型事件简化表述,实际政策请以官方最新发布为准。

发表评论