北京疫苗接种现状,全民免疫屏障是否已建立?

自2020年底中国启动新冠疫苗接种工作以来,北京作为首都和全国政治、文化、国际交往中心,一直是疫苗接种的重点城市,随着疫苗接种工作的持续推进,许多人关心:“北京都打完疫苗了吗?” 这个问题不仅涉及疫苗接种的覆盖率,也关系到北京乃至全国疫情防控的成效,本文将分析北京疫苗接种的最新数据、政策推动、公众接种意愿以及未来挑战,探讨北京是否已建立全民免疫屏障。

北京疫苗接种总体情况

疫苗接种覆盖率

根据北京市卫健委发布的最新数据,截至2023年10月,北京市新冠疫苗接种已覆盖超过90%的常住人口,

- 全程接种率(两针或三针):约88%

- 加强针接种率:约75%

- 60岁以上老年人接种率:超过85%

这一数据表明,北京已基本实现“应接尽接”的目标,但仍存在部分人群尚未完成全程接种或加强免疫。

疫苗接种政策推动

北京市政府采取了多项措施推动疫苗接种:

- 社区动员:街道、居委会通过电话、短信、上门通知等方式鼓励居民接种。

- 便民接种点:在商场、地铁站、公园等人流密集区域设立临时接种点,方便市民就近接种。

- 企业、学校集体接种:推动企事业单位、高校组织员工和学生接种,提高覆盖率。

- 老年人专项服务:针对行动不便的老人,提供上门接种或专车接送服务。

这些措施有效提升了疫苗接种效率,但仍需关注部分群体的接种意愿问题。

疫苗接种的挑战与问题

尽管北京疫苗接种率较高,但仍面临一些挑战:

部分人群接种意愿较低

- 老年人顾虑多:部分老年人担心疫苗副作用,或认为自己不出门感染风险低,接种意愿较低。

- 流动人口接种难:外来务工人员因工作繁忙或信息接收不及时,可能错过接种。

- “疫苗犹豫”现象:部分年轻人认为自身免疫力强,或对疫苗效果存疑,选择不接种加强针。

变异病毒的影响

随着新冠病毒不断变异,如奥密克戎XBB等新毒株的出现,原有疫苗的保护效力可能下降,是否需要更新疫苗配方,以及如何调整接种策略,成为新的挑战。

疫苗接种后的长期监测

虽然疫苗安全性已得到广泛验证,但部分接种者仍关注长期健康影响,北京市需持续监测疫苗接种后的不良反应,确保公众信心。

北京是否已建立全民免疫屏障?

群体免疫的标准

根据流行病学理论,群体免疫的阈值取决于病毒传播力(R0值),对于原始新冠病毒(R0≈3),疫苗接种率需达到70%以上;而奥密克戎(R0≈10)可能需要90%以上的接种率。

北京目前的疫苗接种率(全程接种88%)已接近这一标准,但仍需提高老年人等重点人群的接种率,以降低重症风险。

免疫屏障的实际效果

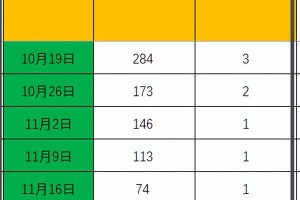

- 降低重症和死亡率:北京自2022年底优化疫情防控政策后,尽管感染人数上升,但重症和死亡病例大幅减少,说明疫苗发挥了重要作用。

- 减缓病毒传播:高接种率使病毒传播速度放缓,但仍需配合戴口罩、通风等防护措施。

未来仍需加强的方面

- 推动加强针接种:尤其是老年人和免疫力低下人群,应尽快接种第四针或第五针。

- 研发新型疫苗:针对变异毒株的疫苗研发和接种需提速。

- 提高公众认知:通过科普宣传消除疫苗误解,增强接种信心。

国际对比:北京的疫苗接种处于什么水平?

与全球主要城市相比,北京的疫苗接种率处于领先地位:

- 新加坡:全程接种率约92%,加强针接种率约80%。

- 纽约:全程接种率约85%,加强针接种率约50%。

- 伦敦:全程接种率约75%,加强针接种率约60%。

相比之下,北京的疫苗接种工作更为系统化,政策执行力度强,覆盖率较高。

未来展望:北京如何巩固免疫屏障?

- 持续优化接种服务:提供更灵活的接种方式,如夜间接种、移动接种车等。

- 加强科普宣传:通过媒体、社区活动等方式提高公众对疫苗的信任度。

- 动态调整疫苗策略:根据病毒变异情况,适时推广新版疫苗。

- 关注特殊人群:如孕妇、慢性病患者等,提供专业接种建议。

北京疫苗接种成效显著,但仍需努力

总体来看,北京新冠疫苗接种工作取得了显著成效,基本实现了高覆盖率,有效降低了重症和死亡风险,面对病毒变异和部分人群接种意愿不足的问题,仍需持续优化接种策略,巩固免疫屏障。

“北京都打完疫苗了吗?” 这个问题的答案可以概括为:“绝大多数人已接种,但仍需关注未接种人群,尤其是老年人,以筑牢全民免疫防线。”

北京应继续推动科学接种,确保疫情防控与经济社会发展双赢。

发表评论