北京江苏假疫苗事件,公共卫生安全与监管漏洞的警示

拷问监管体系与公众信任**

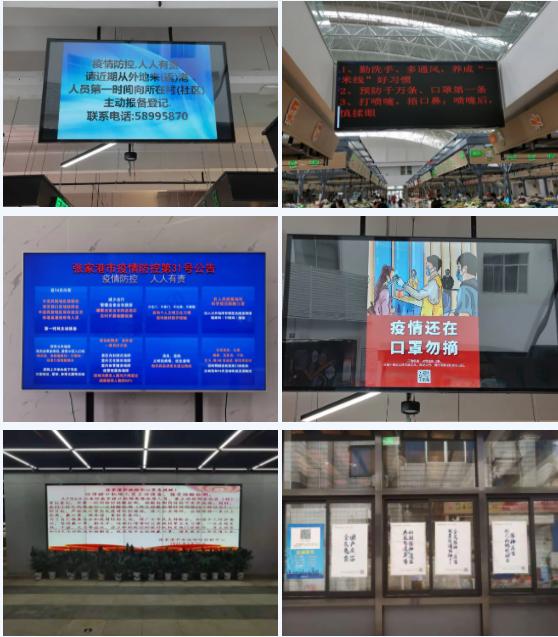

近年来,疫苗安全问题一直是社会关注的焦点,2018年,长春长生生物科技公司的假疫苗事件曾引发全国震动,而近期,北京和江苏等地再次曝出假疫苗问题,使公众对疫苗安全的信任再次受到冲击,此次事件不仅暴露了疫苗生产、流通和监管环节的漏洞,也引发了公众对公共卫生体系的深刻反思,本文将围绕北京江苏假疫苗事件的背景、影响、原因及应对措施展开分析,探讨如何重建公众对疫苗安全的信心。

事件背景:假疫苗问题的再次爆发

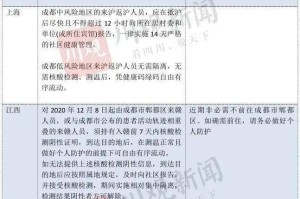

2023年初,北京市和江苏省部分医疗机构被举报涉嫌使用未经严格检验的疫苗,据报道,部分疫苗在运输、储存环节存在违规操作,甚至存在假冒伪劣产品流入市场的现象,这些疫苗主要涉及流感疫苗、HPV疫苗等市场需求较大的种类,由于疫苗直接关系公众健康,尤其是儿童和易感人群的免疫安全,此次事件迅速引发社会广泛关注。

与2018年的长春长生事件类似,此次假疫苗问题再次暴露了疫苗供应链的脆弱性,尽管近年来国家加强了对疫苗行业的监管,但部分企业仍存在违规生产、销售不合格疫苗的行为,甚至有些医疗机构为谋取利益,采购来源不明的疫苗,这些问题不仅威胁公众健康,也严重损害了疫苗行业的公信力。

假疫苗的危害与影响

假疫苗的危害是多方面的,不仅无法提供应有的免疫保护,还可能带来严重的健康风险。

公共卫生风险

疫苗的核心作用是预防传染病,而假疫苗无法激发有效的免疫反应,可能导致接种者仍然感染疾病,如果流感疫苗无效,接种者在流感高发季节仍可能患病,甚至引发大规模传播,更严重的是,某些假疫苗可能含有有害成分,直接危害接种者的健康。

公众信任危机

疫苗安全事件频发,使公众对疫苗接种产生疑虑,部分家长可能因此拒绝为孩子接种疫苗,导致群体免疫水平下降,增加传染病暴发的风险,2018年假疫苗事件后,部分地区出现了疫苗接种率下降的情况,甚至影响了国家免疫规划的实施。

行业信誉受损

疫苗行业的健康发展依赖于严格的监管和公众信任,假疫苗事件不仅打击了正规企业的市场竞争力,也使整个行业面临信任危机,投资者和消费者对疫苗行业的信心下降,可能影响新疫苗的研发和推广。

假疫苗为何屡禁不止?

假疫苗问题之所以反复出现,涉及生产、流通、监管等多个环节的漏洞。

企业逐利心态

部分疫苗生产企业为降低成本、提高利润,可能在原材料采购、生产工艺等方面偷工减料,甚至伪造检验数据,长春长生事件中,企业被曝出篡改生产记录、使用过期原液等严重违规行为。

流通环节监管缺失

疫苗从生产到接种需经过复杂的流通环节,包括运输、储存、分发等,如果冷链管理不到位,疫苗可能失效,但部分机构为节省成本,未严格执行温控标准,一些非法渠道的疫苗可能通过灰色交易进入市场,逃避监管。

监管体系不完善

尽管我国已建立疫苗电子追溯系统,但在实际执行中仍存在监管盲区,部分地方监管部门执法不严,甚至存在地方保护主义,导致违规企业未能被及时查处,处罚力度不足,难以形成有效震慑。

如何防范假疫苗问题?

要彻底解决假疫苗问题,需要政府、企业、公众多方共同努力。

加强监管与执法

- 完善疫苗追溯系统:确保每一支疫苗的生产、流通、接种信息可追溯,杜绝非法疫苗流入市场。

- 加大处罚力度:对违规企业实施“零容忍”,提高罚款金额,甚至追究刑事责任。

- 强化地方监管责任:建立问责机制,对监管不力的部门和人员严肃处理。

提升行业自律

疫苗企业应加强内部管理,确保生产合规,行业协会可推动建立诚信体系,对违规企业进行行业抵制。

提高公众监督意识

公众应增强疫苗安全意识,选择正规接种机构,发现可疑疫苗及时举报,媒体也应发挥监督作用,曝光违规行为。

重建疫苗安全信任任重道远

北京江苏假疫苗事件再次敲响了公共卫生安全的警钟,疫苗安全不仅关乎个人健康,也影响社会稳定和国家形象,只有通过严格的监管、企业的自律和公众的监督,才能从根本上杜绝假疫苗问题,重建公众对疫苗安全的信任,希望此次事件能推动相关政策的进一步完善,让每一支疫苗都真正成为守护健康的屏障。

发表评论