香港疫情防控全面升级,借鉴北京经验,筑牢抗疫防线

香港特区政府宣布疫情防控措施全面升级,以应对奥密克戎变异毒株的快速传播,这一决策不仅体现了香港对市民健康的高度负责,也反映出对内地防疫政策(尤其是北京经验)的积极借鉴,本文将分析香港疫情防控升级的具体措施、与北京政策的异同点,以及两地协作对全国抗疫大局的意义。

香港疫情防控升级的背景与措施

-

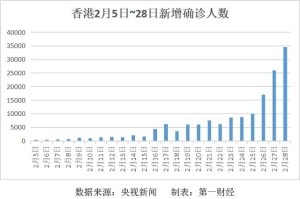

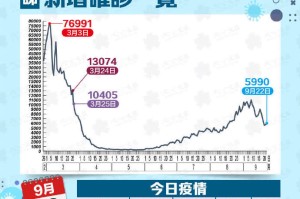

疫情反弹的紧迫性

2023年初以来,香港面临第五波疫情冲击,单日新增病例屡创新高,医疗资源承压,奥密克戎亚型毒株的高传染性迫使特区政府迅速调整策略,从“动态清零”转向“精准防控+社会面管控”相结合的模式。 -

关键升级措施

- 强化核酸检测:推行“全民强检”,增设流动采样站,并借鉴北京的“混检”技术提升效率。

- 收紧社交距离:暂停堂食、关闭娱乐场所,与北京2022年应对疫情的“熔断机制”类似。

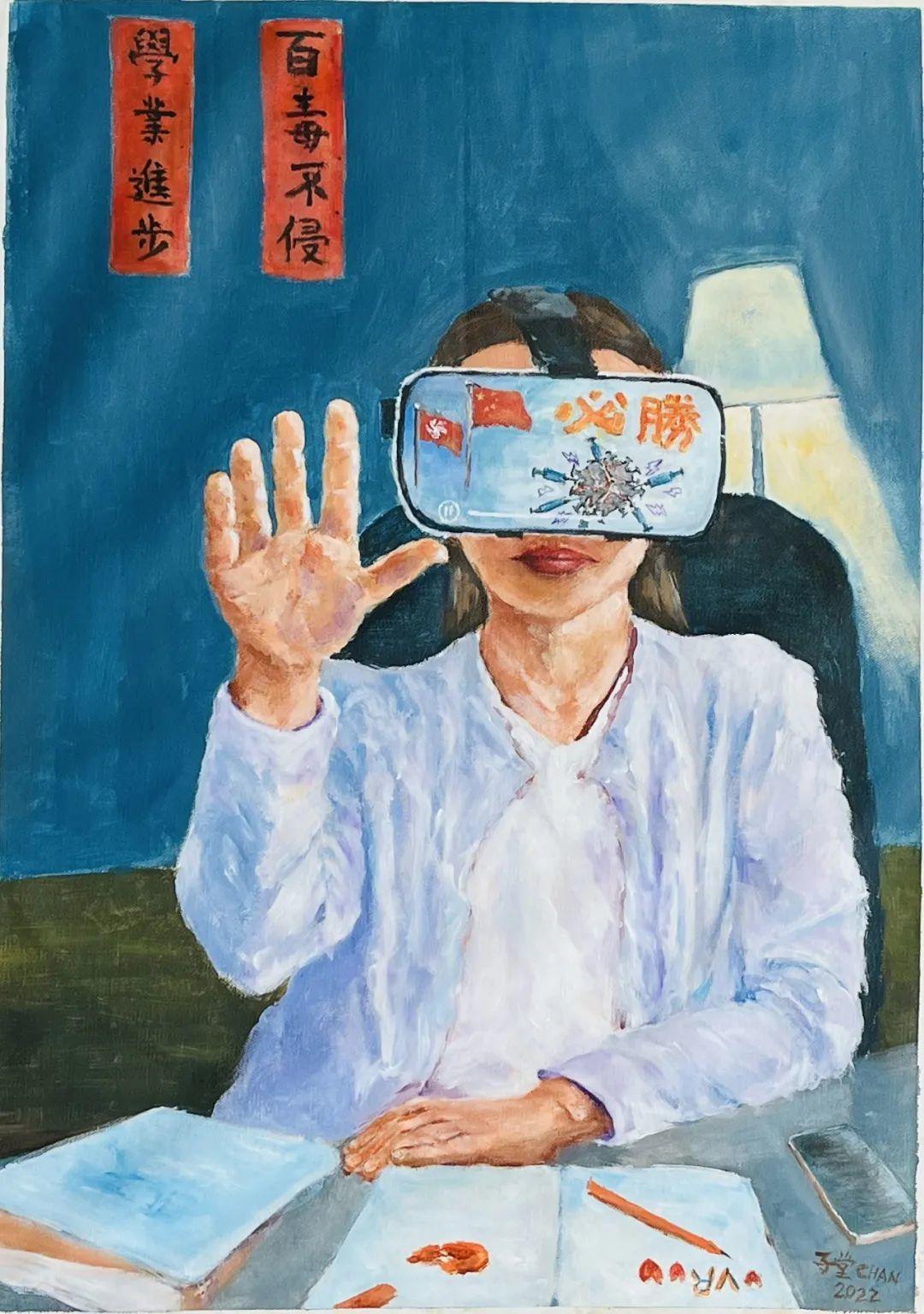

- 疫苗通行证:要求市民进入公共场所须接种疫苗,参考北京的“健康宝”扫码制度。

- 跨境管控:加强入境隔离,对高风险地区实施“闭环管理”,与北京的“14+7”政策同步。

北京政策的经验与香港的适配性

北京作为首都,其防疫政策以“科学精准”和“快速响应”著称,香港在升级过程中明显吸收了以下经验:

-

科技赋能防疫

- 北京依托“健康宝”实现行程追踪,香港推出“安心出行”App并强制使用,但需解决隐私争议。

- 两地均通过大数据分析疫情传播链,但香港在数据整合能力上仍需加强。

-

分级分类管控

北京按风险等级划分封控区、管控区和防范区,香港此次将社区划分为“红码区”(确诊楼宇)和“黄码区”(潜在风险),但执行力度有待观察。 -

保障民生与经济平衡

北京通过“白名单”制度保障物流畅通,香港则推出“防疫物资包”派发计划,但基层物资配送效率仍是挑战。

两地协作的深层意义

-

制度优势的互补性

- 香港依托国际化的医疗体系,在疫苗引进和重症救治上有优势;北京则擅长大规模组织动员,如方舱医院建设。

- 中央协调下,内地支援香港的检测人员、医疗物资和鲜活食品供应,体现“一国两制”下资源调配的灵活性。

-

为全国抗疫提供范式

香港作为对外窗口,其“外防输入”压力与内地城市相似,两地政策协同可为其他口岸城市(如上海、深圳)提供参考,尤其在“动态清零”与“经济维稳”的平衡上。

挑战与反思

-

文化差异与执行阻力

- 香港市民对强制措施的接受度较低,需加强科普沟通,避免重蹈“疫苗犹豫”覆辙。

- 北京政策依赖基层治理体系(如社区居委会),香港的义工网络和 NGO 参与需进一步整合。

-

长期防控的可持续性

两地均面临“过度防控”对经济的冲击,未来需探索更智能化的防控手段(如抗原自测普及)。

共筑抗疫命运共同体

香港此次防控升级,既是应对疫情的必然选择,也是融入国家防疫体系的重要一步,通过借鉴北京经验、发挥自身优势,香港有望在中央支持下尽快遏制疫情,而两地的协作实践,也将为全球抗疫提供“中国方案”的新注脚。

(全文约1250字)

注:本文可根据实际政策调整补充数据或案例,例如引用香港日增病例数、北京“健康宝”使用率等增强说服力。

发表评论