香港疫情应对,为何没有选择封城?

香港疫情严峻,为何至今未采取“封城”措施?**

自2020年初新冠疫情暴发以来,全球多个国家和地区采取了不同程度的封锁措施(即“封城”)以遏制病毒传播,香港作为国际金融中心和高度开放的城市,尽管经历了多轮疫情冲击,却始终未实施全面封城,这一决策引发了广泛讨论:香港为何不封城?其防疫策略有何特点?本文将从香港的疫情发展、防疫政策、经济与社会因素等方面进行分析,探讨香港未采取封城措施的原因。

香港疫情发展概况

香港自疫情暴发以来,经历了多轮感染高峰,尤其是2022年初的第五波疫情,单日新增病例一度突破5万例,医疗系统承受巨大压力,即便在疫情最严峻的时刻,香港政府仍坚持“动态清零”政策,而非采取全面封城措施,其主要防疫手段包括:

- 大规模核酸检测:推行全民强制或自愿检测,以尽早发现感染者。

- 社交距离限制:关闭娱乐场所、限制餐厅堂食、禁止大型集会等。

- 疫苗接种推动:鼓励市民接种疫苗,尤其是老年群体。

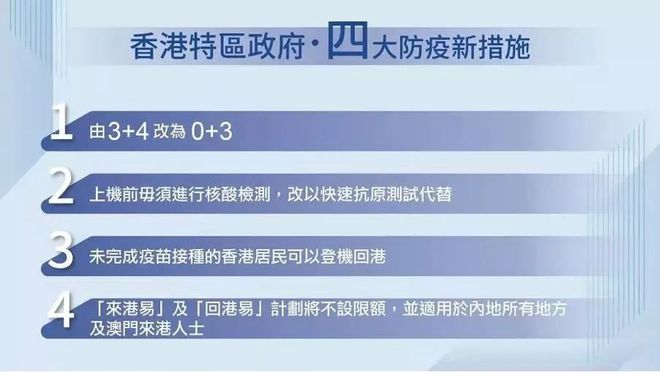

- 入境隔离政策:对海外及内地入境者实施隔离措施。

尽管这些措施在一定程度上减缓了疫情扩散,但香港始终未像内地部分城市(如武汉、上海)那样实施严格封控,香港为何选择不封城?

香港未封城的主要原因

经济与金融中心地位

香港是全球最重要的金融中心之一,其经济高度依赖国际贸易、金融服务业和旅游业,全面封城可能导致:

- 金融市场动荡:香港股市(如恒生指数)对全球资本流动极为敏感,封城可能引发外资撤离。

- 供应链中断:香港是国际物流枢纽,封城将影响全球贸易。

- 企业运营受阻:许多跨国公司在香港设立亚太总部,长期封锁将影响商业活动。

香港政府必须在防疫与经济稳定之间寻求平衡,避免因过度封锁导致经济衰退。

社会结构与居民接受度

香港地狭人稠,居住环境密集,许多市民居住在狭小的公屋或劏房中,长期居家隔离的可行性较低,香港社会对严格封锁的接受度较低,2022年初的防疫措施已引发部分市民不满,若进一步封城,可能加剧社会矛盾。

医疗体系与资源分配

香港的公立医疗系统在疫情高峰期已接近崩溃,但封城并不能直接解决医疗资源短缺问题,相反,政府更倾向于通过增设方舱医院、引入内地医疗支援等方式缓解压力,而非采取极端封锁手段。

与内地防疫政策的协调

香港的防疫政策需考虑与内地的衔接,由于内地长期坚持“动态清零”,香港若完全放开可能导致与内地通关更加困难,但若采取封城,又可能影响两地人员往来,香港的防疫策略需在“外防输入”和“内防扩散”之间找到平衡。

香港的替代防疫策略

既然不封城,香港如何应对疫情?其主要措施包括:

精准防控

香港采取分区封锁、强制检测等方式,而非全城静止,在疫情暴发时,政府会对特定楼宇或社区实施“围封强检”,而非全面限制市民出行。

疫苗通行证

2022年起,香港推行“疫苗通行证”,要求市民进入餐厅、商场等公共场所时须接种疫苗,以此提高接种率并降低重症风险。

分级诊疗

为避免医疗挤兑,香港实施分级诊疗制度,轻症患者居家隔离,重症才入院治疗,同时增设社区隔离设施。

与病毒共存

随着奥密克戎毒株致病力减弱,香港逐步放宽防疫措施,转向“与病毒共存”策略,如取消航班熔断机制、缩短入境隔离时间等。

封城与否的争议

支持封城的一方认为,严格的封锁能更快控制疫情,减少死亡病例;反对者则指出,封城对经济和社会的影响过大,且香港的特殊性使其难以实施类似内地的封控措施。

封城的潜在影响:

- 正面效果:短期内降低感染人数,缓解医疗压力。

- 负面效果:经济受损、社会动荡、国际形象受挫。

不封城的利弊:

- 优势:保持经济活力,减少对市民生活的干扰。

- 风险:疫情可能反复,医疗系统持续承压。

香港的防疫平衡术

香港未选择封城,是基于其经济、社会、医疗等多方面因素的综合考量,作为一个高度开放的国际都市,香港必须在疫情防控与正常运转之间找到平衡点,随着病毒变异和防疫经验积累,香港可能会继续调整策略,但全面封城仍非首选方案。

在全球疫情尚未完全结束的背景下,香港的防疫模式提供了一种不同于“严格封城”或“完全放开”的中间路径,其经验值得其他城市参考,如何在不封城的情况下有效控制疫情,仍是香港面临的重要挑战。

发表评论