香港疫情溯源,本地传播与输入病例的博弈

本地传播与输入病例的复杂交织**

自2020年新冠疫情暴发以来,香港作为国际金融中心和交通枢纽,一直是疫情防控的重点地区,香港的疫情发展呈现出复杂的特点,既有本地社区传播,也有境外输入病例的影响,香港的疫情究竟是本地传播为主,还是输入病例占主导?这一问题不仅关系到香港的防疫政策,也影响着内地与香港的防疫协作,本文将从疫情数据、病毒变异、防控措施等多个角度,深入分析香港疫情的来源与传播模式。

香港疫情的发展历程

香港的疫情经历了多轮起伏,大致可以分为以下几个阶段:

-

初期输入性疫情(2020年初)

香港的第一波疫情主要来源于境外输入,尤其是来自中国内地及国际旅客,由于香港与内地及全球的紧密联系,早期病例多为输入性感染,本地传播较少。 -

本地社区暴发(2020年7月-2021年初)

随着境外输入病例的增加,香港出现多起本地聚集性感染,如酒吧群组、餐厅群组等,显示病毒已在社区内传播。

-

变异病毒冲击(2021年Delta、2022年Omicron)

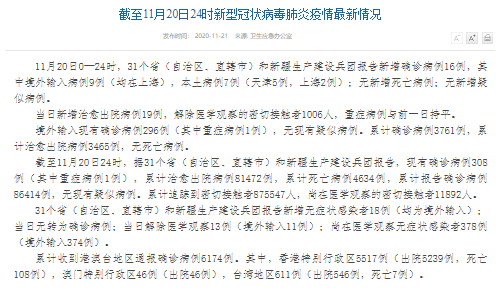

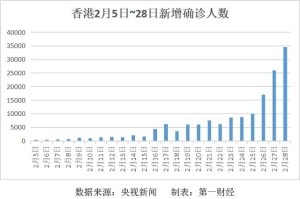

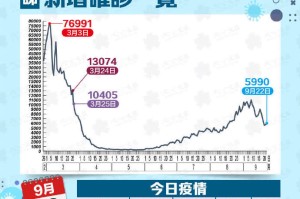

2021年Delta变异株传入香港,导致疫情反弹,2022年初,Omicron变异株引发大规模社区传播,单日新增病例一度突破数万例,成为香港疫情最严重的阶段。 -

近期疫情(2023年后)

随着疫苗接种率提高和防疫政策调整,香港疫情趋于平稳,但仍不时出现输入病例引发的本地传播。

本地传播与输入病例的博弈

(1)输入病例的影响

香港作为国际航空枢纽,每日有大量旅客入境,这使得输入病例成为香港疫情的重要来源。

- 国际航班输入:2022年Omicron疫情暴发初期,许多病例与境外输入相关,尤其是来自欧美、东南亚等疫情严重地区的旅客。

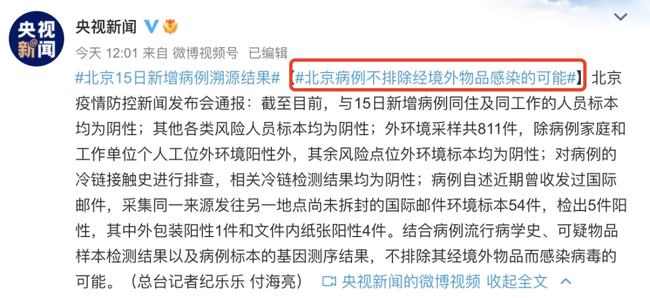

- 豁免检疫政策的影响:在疫情初期,香港对部分群体(如机组人员、海员)实行豁免检疫,导致病毒渗入社区。

(2)本地社区传播的加剧

尽管输入病例是疫情的重要源头,但本地传播才是香港疫情反复的关键因素:

- 超级传播事件:如2022年初的“葵涌邨”群组、茶餐厅群组等,显示病毒在社区内快速扩散。

- 防疫措施的执行问题:部分市民防疫意识不足,加上“限聚令”等政策执行不严,导致本地传播难以彻底阻断。

(3)病毒变异的挑战

Delta和Omicron等变异株的传播力更强,使得输入病例更容易引发本地疫情。

- Omicron BA.2亚型:2022年初在香港迅速传播,导致医疗系统承压。

- XBB等新变异株:2023年后,新变异株通过输入病例进入香港,再次引发小规模疫情。

香港防疫政策的调整与效果

(1)入境管控措施

- 强制检疫与熔断机制:香港对高风险地区实施入境隔离和航班熔断,以减少输入病例。

- “0+3”政策:2022年9月,香港取消酒店隔离,改为“3天医学监测”,以恢复经济,但也增加了输入风险。

(2)本地防控措施

- 社交距离限制:包括餐厅限座、关闭娱乐场所等,以减少聚集性传播。

- 疫苗通行证:要求市民接种疫苗后才能进入公共场所,提高群体免疫水平。

(3)效果评估

- 输入病例控制较好:严格的入境检测和隔离政策减少了输入病例的传播风险。

- 本地传播仍存漏洞:由于部分市民防疫疲劳,加上变异株传播力强,社区传播难以完全消除。

未来挑战与建议

(1)平衡防疫与经济

香港需在控制疫情和恢复国际往来之间找到平衡,避免过度封锁影响经济。

(2)加强疫苗接种

提高老年人和儿童的接种率,以减少重症和死亡风险。

(3)优化检测与追踪

利用大数据和快速检测技术,提高疫情监测效率,尽早发现输入病例和本地传播链。

(4)与内地协同防疫

由于香港与内地人员往来频繁,两地需加强信息共享和联防联控,避免疫情互相影响。

发表评论