香港疫情最新动态,各区疫情分布与防控措施全面解析

香港疫情区域分布全景图

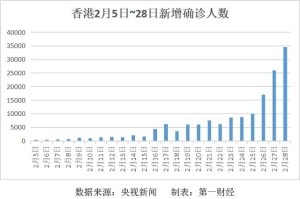

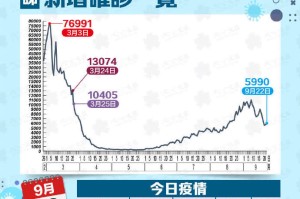

自2020年初新冠疫情爆发以来,香港作为国际大都市和重要交通枢纽,经历了多轮疫情冲击,截至2023年最新数据,香港累计确诊病例已超过200万例,占全港人口约四分之一,与许多国际城市类似,香港的疫情呈现明显的区域分布特征,不同行政区的感染率、传播速度和防控难度存在显著差异。

根据香港卫生防护中心的最新流行病学调查,香港18个行政区中,九龙城区、观塘区和深水埗区长期处于疫情"重灾区"位置,这三个区域不仅人口密度高,而且老旧楼宇集中,居住环境拥挤,成为病毒传播的温床,相比之下,离岛区和南区由于人口相对稀疏,居住环境较为开阔,疫情形势相对缓和。

值得注意的是,香港疫情的区域分布并非一成不变,随着病毒变异、防控政策调整以及人口流动模式变化,各区的疫情热点也在不断转移,在2022年初的第五波疫情期间,葵青区和黄大仙区一度成为新增病例增长最快的区域,这与当地公共屋邨爆发群聚感染密切相关。

疫情重灾区深度分析

九龙城区:高密度居住的疫情放大器

九龙城区作为香港传统的居民区,拥有全港最高的人口密度之一,根据政府统计处数据,该区每平方公里人口超过4万人,是香港平均人口密度的两倍多,在这种极端拥挤的居住环境下,病毒传播几乎难以避免。

该区的土瓜湾和红磡片区尤为严重,这些地区遍布"劏房"(分隔式住房)和旧式唐楼,居住空间狭小,多户共用厨卫设施的情况普遍,香港大学公共卫生学院的研究显示,在类似居住环境中,一旦出现确诊病例,同栋楼宇的二次感染率可高达40%,远高于香港平均水平。

九龙城区还拥有多个大型购物中心和街市,如黄埔花园和九龙城街市,这些人员密集的公共场所成为社区传播的重要节点,尽管政府已加强这些场所的清洁消毒和通风改善措施,但在节假日等人流高峰期,防控压力依然巨大。

观塘区:工业与住宅混合区的防疫挑战

观塘区作为香港重要的工业区和住宅区混合地带,面临着独特的疫情防控挑战,该区的牛头角和蓝田公共屋邨多次爆发大规模感染,其中彩云邨在2022年3月曾单日新增过百例确诊病例,迫使政府实施紧急围封检测。

观塘区的特殊性在于其产业结构,区内有大量中小型工厂和仓库,许多居民从事物流、运输和制造业工作,这些行业在疫情期间仍需维持运转,导致工作场所传播风险居高不下,香港劳工处的数据显示,观塘区工作场所聚集性疫情占全港比例超过15%,显著高于其人口占比。

另一个值得关注的现象是观塘区的"跨区传播"问题,由于许多居民在九龙东商业区工作,日常通勤人流大,使得病毒很容易通过公共交通网络扩散至相邻区域,流行病学调查发现,观塘区约30%的感染源头可追溯至其他区域,凸显了区域联防联控的重要性。

深水埗区:基层社区的脆弱性

深水埗区作为香港最基层的社区之一,居民收入中位数长期处于全港最低水平,这一社会经济因素对疫情防控构成了特殊挑战,该区的南昌街和鸭寮街一带,居住着大量老年人和新移民,疫苗接种率相对较低,医疗资源获取能力有限,导致疫情爆发时更为脆弱。

香港社会服务联会的调查显示,深水埗区约有60%的居民居住在不足20平方米的空间内,近40%的家庭需要共用卫生间,在这种居住条件下,居家隔离等措施难以有效实施,政府不得不将更多确诊患者安排至社区隔离设施,但初期仍面临床位不足的问题。

深水埗区还面临"检测逃避"现象,由于许多居民从事临时工作或无固定职业,担心确诊后影响生计,部分人出现症状后不愿接受检测,导致隐性传播链难以切断,为此,政府在该区增设了多个免费检测点,并推出确诊补助金政策,情况才有所改善。

疫情相对缓和区域的特点

离岛区:地理优势与低密度居住

与上述重灾区形成鲜明对比的是离岛区,包括大屿山、长洲和南丫岛等地区,这些区域由于地理隔离和低人口密度,疫情一直相对缓和,统计显示,离岛区的累计感染率约为九龙城区的三分之一,且重症和死亡率也显著较低。

离岛区的优势在于其自然形成的"社交距离",居民居住分散,户外活动空间充足,减少了密闭空间接触的机会,进出岛屿需要依靠渡轮,人流相对可控,便于实施交通检疫措施,在疫情高峰期,离岛区渡轮码头设置了体温检测和健康码查验点,有效降低了输入风险。

随着港珠澳大桥和东涌新市镇的发展,大屿山部分地区的人口流动增加,也开始面临更大的防疫压力,特别是东涌的公共屋邨,在第五波疫情期间感染率明显上升,显示出即使在地理隔离区域,高密度居住仍然是病毒传播的有利条件。

南区:高收入社区的健康资源优势

香港南区包括浅水湾、赤柱和香港仔等地,是传统的高收入住宅区,该区的疫情表现优于全港平均水平,这与其人口结构和资源优势密切相关。

南区居民普遍教育水平和健康意识较高,疫苗接种率领先全港,根据卫生署数据,南区60岁以上老年人的三剂疫苗接种率达到85%,比深水埗区高出近20个百分点,该区私家医疗资源丰富,居民出现症状后能够及时获得诊疗,减少了重症风险。

南区还受益于较为完善的家居工作条件,许多居民从事金融、法律等专业工作,居家办公可行性高,减少了通勤感染风险,相比之下,基层社区的居民多从事零售、餐饮等必须现场工作,暴露风险自然更高。

香港分区防疫措施评析

面对不均衡的区域疫情,香港政府采取了一系列分区防控措施,其效果和经验值得总结。

区域化核酸检测

在疫情高峰期,政府对重点区域实施"限制与检测宣告"(即"围封强检"),要求指定区域居民接受强制检测,这一措施在切断局部传播链方面发挥了一定作用,但也面临执行难题,在深水埗区的旧楼中,由于住户信息不完整,实际检测覆盖率有时不足70%。

分级诊疗制度

为缓解医疗系统压力,香港建立了分区诊疗网络,按病情轻重分流患者,重灾区的普通症状患者被引导至指定诊所,重症才转送医院,这一制度避免了医疗挤兑,但也暴露出基层医疗资源分布不均的问题,部分区域的居民需要跨区求诊。

针对性疫苗接种推广

针对疫苗接种率低的区域,政府组织了流动接种车和上门服务,例如在深水埗区,流动接种点深入街市和公共屋邨,提供即场咨询和接种,这种因地制宜的做法使全港疫苗接种率得到提升,但区域差距仍然存在。

未来疫情防控的区域策略建议

基于香港疫情的区域特点,未来防控工作应更加注重精准化和差异化。

应建立更细致的区域疫情预警系统,利用大数据分析各小区的人口流动、居住条件和医疗资源,预测传播风险,提前部署资源,对高密度旧区可预先安排隔离床位和医疗队。

加强区域间的协同防控,病毒传播不受行政边界限制,相邻区域应共享疫情数据,协调防控措施,特别是工作区与居住区之间的通勤防疫,需要一体化考虑。

第三,针对不同区域的社会经济特点,制定差异化的支持政策,对基层社区,应提供更多的检测和治疗补贴;对高密度区域,则需要加快旧区改造,从根本上改善居住环境。

应总结离岛区等低风险区域的经验,研究如何在人口密集区域模拟其防疫优势,如通过错峰上班、分散商业活动等方式降低人员聚集程度。

香港疫情的区域分布是城市空间结构、社会经济条件和防控政策共同作用的结果,理解这种区域差异,对于制定精准有效的防控策略至关重要,随着病毒持续变异和城市发展变化,香港各区的疫情形势也将动态演变,需要政府、专家和市民共同努力,构建更具韧性的分区防疫体系,只有正视区域差异,才能实现疫情防控和社会经济发展的平衡,守护全港市民的健康安全。

发表评论