上海市疫情划分,精准防控与区域管理的实践

上海市疫情划分的标准

上海市在疫情防控中采用了“三区划分”(封控区、管控区、防范区)的管理模式,这一划分标准主要基于以下几个因素:

- 疫情传播风险:根据确诊病例、无症状感染者的分布情况,评估不同区域的传播风险。

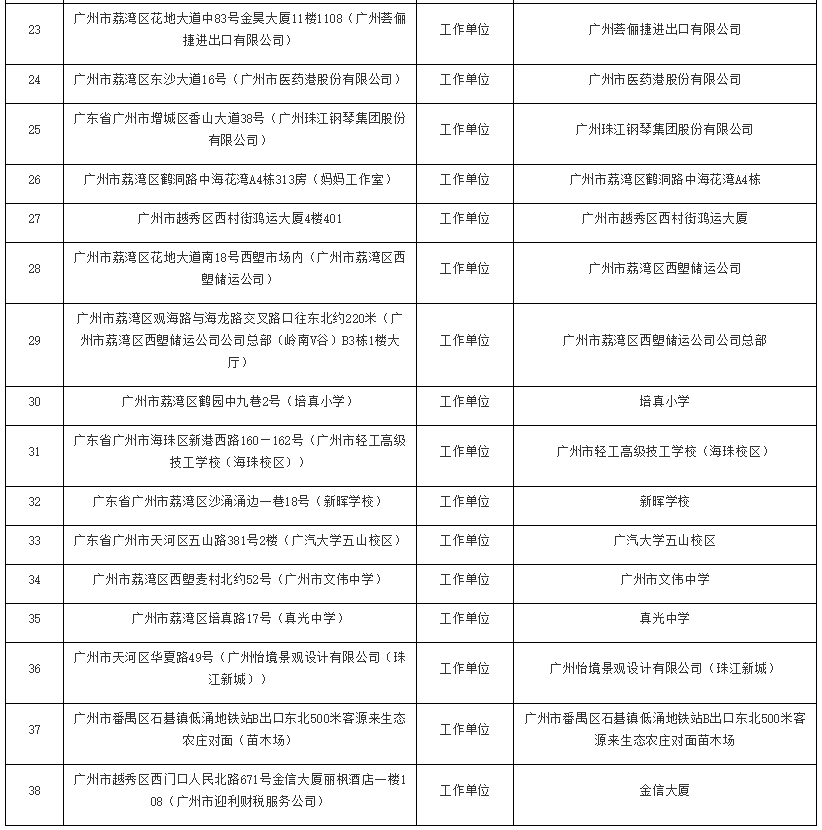

- 流行病学调查:结合流调数据,确定高风险场所和人群聚集区。

- 社区防控能力:考虑各区域的医疗资源、社区管理能力,确保防控措施的有效执行。

- 社会经济影响:在保障防疫效果的前提下,尽量减少对居民生活和商业活动的影响。

这种划分方式使得上海市能够根据不同区域的疫情风险等级,采取差异化的防控措施,提高防疫效率。

上海市疫情划分的具体措施

封控区(高风险区)

封控区是指疫情传播风险较高的区域,通常包括确诊病例所在的楼栋、小区或工作场所,封控区的管理措施最为严格:

- 人员管控:居民足不出户,实行严格的居家隔离。

- 核酸检测:每日或隔日进行全员核酸检测,确保及时发现感染者。

- 物资保障:由政府或社区统一配送生活必需品,减少人员流动。

管控区(中风险区)

管控区是指存在一定传播风险,但尚未达到封控标准的区域,管控区的管理相对灵活:

- 限制出行:居民可在小区内活动,但不得随意出入小区。

- 定期检测:每2-3天进行一次核酸检测,监测疫情动态。

- 商业限制:非必要商业场所暂停营业,仅保留超市、药店等保障性设施。

防范区(低风险区)

防范区是指疫情风险较低的区域,居民生活基本恢复正常:

- 自由出行:居民可在区域内自由活动,但仍需避免聚集。

- 常态化检测:每周进行1-2次核酸检测,确保疫情不反弹。

- 商业恢复:餐饮、零售等行业逐步恢复营业,但仍需遵守防疫规定。

上海市疫情划分的成效

上海市的疫情划分策略在多个方面取得了显著成效:

-

精准防控,减少社会影响

相较于“一刀切”的封城措施,三区划分能够精准锁定高风险区域,避免大规模停工停产,保障经济稳定运行。

-

快速响应,遏制疫情扩散

通过动态调整封控区、管控区范围,上海市能够在疫情初期迅速切断传播链,防止疫情大规模蔓延。 -

保障民生,稳定社会秩序

在封控区和管控区,政府通过物资配送、医疗保障等措施,确保居民基本生活需求得到满足,减少恐慌情绪。 -

数据支撑,科学决策

上海市依托大数据和人工智能技术,实时分析疫情数据,为防控决策提供科学依据。

上海市疫情划分面临的挑战

尽管上海市的疫情划分策略取得了一定成效,但在实施过程中也面临诸多挑战:

-

人口流动性高,防控难度大

上海市作为国际化大都市,人口密集且流动性强,病毒传播风险较高,部分区域可能出现防控漏洞。

-

市民配合度差异

部分居民对长期封控措施产生疲劳感,配合度下降,影响防控效果。 -

医疗资源压力

在疫情高峰期,核酸检测、隔离点管理、医疗救治等需求激增,对医疗系统造成较大压力。 -

经济影响难以完全避免

尽管采取精准防控,但部分行业(如餐饮、旅游)仍受到较大冲击,企业生存压力增大。

未来疫情防控的启示

上海市的疫情划分经验为其他城市乃至全球疫情防控提供了重要参考:

-

动态调整,灵活应对

疫情形势不断变化,防控措施应随疫情发展动态调整,避免僵化管理。

-

科技赋能,提高效率

利用大数据、人工智能等技术优化流调和核酸检测,提升防控精准度。 -

加强社区治理

社区是疫情防控的第一线,应强化基层管理能力,提高居民配合度。 -

平衡防疫与经济

在保障防疫效果的同时,需尽量减少对社会经济的影响,推动有序复工复产。

发表评论