上海疫情防控热线24小时,守护城市的生命线

在上海这座人口密集、经济活跃的超大城市中,疫情防控始终是一场与时间赛跑的“战役”,而在这场战役中,“上海疫情防控热线”作为一条24小时不间断的“生命线”,承担着信息传递、政策解答、紧急救助等多重功能,无论是凌晨的突发咨询,还是深夜的紧急求助,这条热线始终以专业、高效、温暖的服务,成为市民与政府之间的重要桥梁,本文将深入探讨上海疫情防控热线的运作机制、服务内容、背后的故事,以及它在城市防疫体系中的不可替代性。

疫情防控热线的设立背景与意义

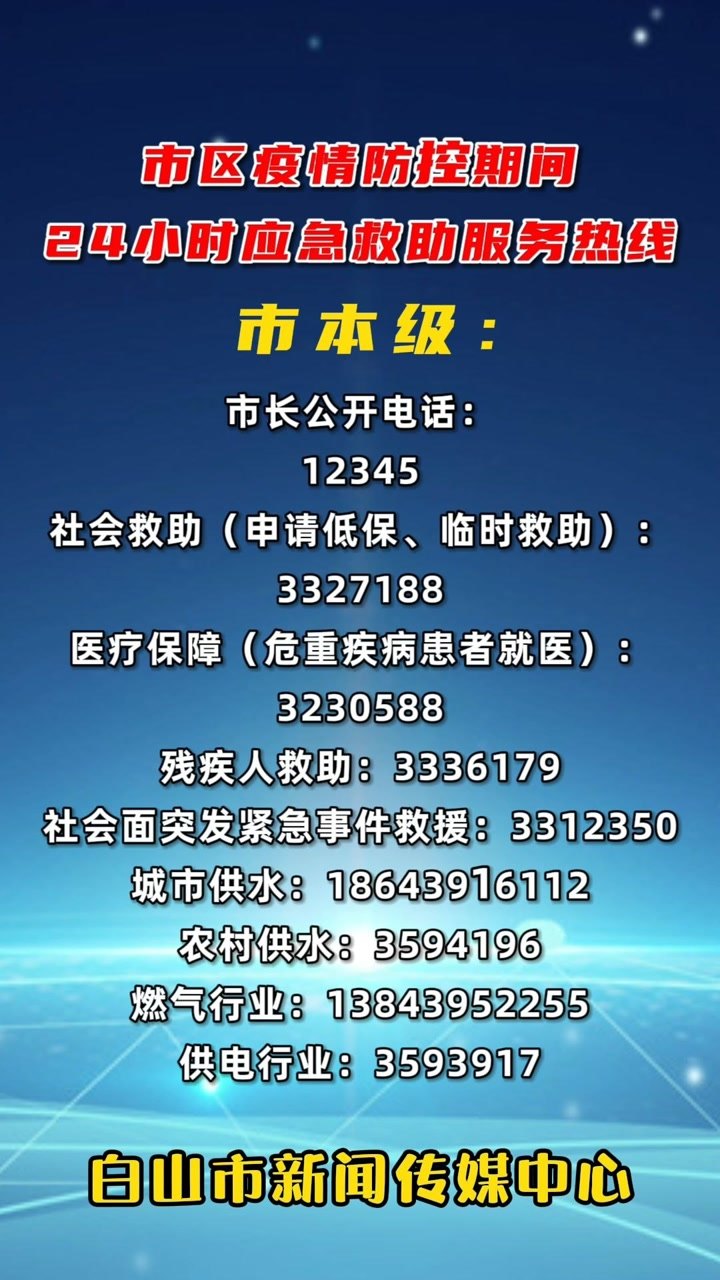

2020年新冠疫情暴发后,上海作为国际化大都市和重要交通枢纽,面临巨大的防控压力,为快速响应市民需求,上海市政府迅速整合资源,开通了24小时疫情防控热线(如12345市民服务热线、各区专属防疫电话等),旨在:

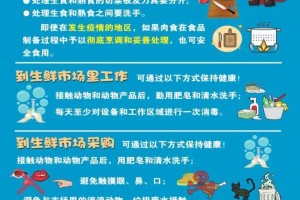

- 提供权威信息:解答防疫政策、核酸检测、隔离要求等疑问,避免谣言传播。

- 协调紧急需求:帮助病患就医、协调物资配送、解决隔离期间的特殊困难。

- 收集民情民意:通过市民反馈优化防控措施,实现精准施策。

这条热线的存在,不仅体现了城市的治理效能,更彰显了“人民至上”的执政理念。

24小时热线的运作机制

多线并行,覆盖全市

上海疫情防控热线并非单一号码,而是由多个系统组成:

- 12345市民服务热线:作为总平台,承接各类防疫咨询并转接至相关部门。

- 各区专属热线:如浦东新区、徐汇区等均设有独立热线,实现属地化管理。

- 多语言服务:为外籍人士提供英语、日语等语种支持,确保信息无障碍传递。

专业化团队保障

- 接线员培训:需熟悉最新防疫政策、掌握应急沟通技巧,部分人员具备医学背景。

- 智能分流系统:通过AI语音识别分类问题,紧急情况优先转接人工。

- 数据联动:热线与疾控中心、街道社区实时共享信息,确保问题“接诉即办”。

全天候响应

疫情高峰期间,热线日均接听量超万次,为确保不漏接一个电话,采取“三班倒”模式,甚至动员志愿者增援,2022年上海疫情期间,部分接线员连续工作12小时,吃饭休息均在工位上完成。

热线背后的暖心故事

案例1:为血透患者开辟“绿色通道”

2022年4月,市民张先生因封控无法按时进行血透治疗,家属紧急拨打热线,接线员立即联系卫健委和社区,2小时内协调医院接收,挽救了他的生命。

案例2:跨国药企高管的“隔离求助”

一位德国企业高管在隔离期间因语言不通无法理解核酸检测流程,英语专线客服全程指导,并协调志愿者上门协助,最终保障其顺利返岗。

案例3:心理疏导的“隐形战场”

除解决实际问题外,热线还承担心理安抚功能,一位独居老人因长期隔离情绪崩溃,接线员耐心倾听40分钟,并联系社工定期探访。

挑战与优化:如何让热线更高效?

尽管热线成效显著,但也面临诸多挑战:

- 高峰时段占线问题:疫情暴发时电话激增,需进一步扩容线路和人力。

- 政策更新滞后性:部分基层接线员对最新调整掌握不及时,需加强动态培训。

- 特殊群体服务:视障、听障人士的求助渠道仍需完善。

对此,上海已采取改进措施:

- 智能客服升级:通过语音机器人处理30%的常规问题,释放人工压力。

- “线上+线下”联动:推出“随申办”APP在线咨询功能,分流电话流量。

- 社会力量参与:招募退休医生、心理咨询师等作为志愿者补充专业力量。

热线的启示:城市应急管理的“上海样本”

上海疫情防控热线的经验为其他城市提供了重要参考:

- 快速响应机制:证明“24小时不间断服务”在重大公共事件中的必要性。

- 科技赋能:AI、大数据等技术可大幅提升热线效率。

- 人文关怀:防疫不仅是“硬管控”,更是“软服务”,需关注个体需求。

一条热线,连接的是城市的温度与速度,在上海疫情防控的每一个日夜,无数接线员、技术保障人员、志愿者默默坚守,用声音传递希望,用行动守护生命,随着城市治理体系的不断完善,这条“24小时生命线”将继续成为上海韧性城市的标志之一,也为全球超大城市应急管理提供中国智慧。

(全文约1580字)

发表评论