浙江省杭州市疫情防控,精准施策与全民共筑的健康防线

浙江省杭州市作为长三角经济圈的核心城市之一,人口密集、流动性强,疫情防控始终面临严峻挑战,自2020年新冠疫情暴发以来,杭州市以“动态清零”为总方针,结合数字化治理优势与基层动员能力,构建了一套高效、精准的防控体系,本文将围绕杭州市的疫情防控实践,从政策部署、科技赋能、民生保障、社会协同等维度展开分析,探讨其经验与启示。

政策部署:快速响应与分级管控

杭州市疫情防控的核心在于“快”和“准”。

- 快速应急机制:依托省市联动指挥体系,杭州在疫情初期即建立“1小时响应”机制,2022年“1·26”滨江区疫情中,24小时内完成封控区划定、流调溯源和首轮核酸检测。

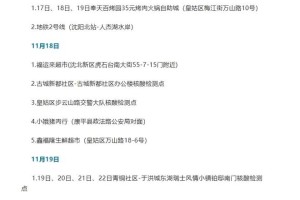

- 分级分类管控:根据风险等级实施“三区管理”(封控区、管控区、防范区),并动态调整,2023年萧山区疫情中,精准划定高风险单元楼栋,避免“一刀切”对经济民生的影响。

- 常态化核酸筛查:2022年5月起推行“48小时核酸证明”制度,设置15分钟采样圈,日均检测能力超200万人次,有效阻断隐匿传播链。

科技赋能:数字治理的杭州模式

杭州依托“城市大脑”和互联网产业优势,将技术融入防控全流程。

- 健康码2.0升级:在浙江健康码基础上,杭州首创“四码一屏”(健康码、行程码、疫苗接种、核酸结果),并通过AI算法实现风险人员实时预警。

- 流调溯源数字化:利用电信大数据、支付轨迹等,将传统流调时间从48小时压缩至4小时内,如2022年拱墅区疫情中,通过“场所码”快速锁定密接者500余人。

- 智能物资调配:阿里云平台助力建立应急物资数据库,实现口罩、防护服等物资“一键调度”,确保封控区物资30分钟内送达。

民生保障:柔性服务与精准帮扶

杭州在严格防控的同时,注重减少对群众生活的干扰。

- “无感式”管控:通过“电子围栏”技术对隔离人员远程监测,替代传统物理封条,降低心理压力。

- 特殊群体关怀:建立孕产妇、独居老人等“白名单”,提供上门核酸、代购药品等服务,2023年余杭区疫情期间,为慢性病患者开通“云问诊”绿色通道。

- 保供稳价措施:与盒马鲜生、联华超市等企业合作,推出“社区集单配送”,确保封控区新鲜蔬菜每日供应量超100吨。

社会协同:全民参与的防控网络

杭州市民与基层组织的配合是防控成功的关键。

- 志愿者动员体系:依托“武林大妈”“西湖先锋”等社会组织,累计招募志愿者超50万人次,承担扫码测温、物资配送等任务。

- 企业社会责任:网易、海康威视等企业捐赠负压救护车、智能测温设备;菜鸟网络组建“抗疫物流专班”,保障跨境物资运输。

- 公众科普教育:通过“杭州发布”公众号、地铁广播等渠道,普及科学防疫知识,市民戴口罩、扫码习惯养成率达95%以上。

挑战与优化方向

尽管成效显著,杭州防控仍面临诸多挑战:

- 输入性风险:作为国际航空枢纽,萧山机场需持续加强入境人员闭环管理,2023年3月境外输入病例引发本地关联疫情,暴露出转运环节漏洞。

- 经济平衡:部分小微企业因反复管控经营困难,需细化纾困政策,2022年杭州发放消费券9.1亿元,但餐饮、旅游复苏仍低于预期。

- 技术伦理争议:人脸识别、轨迹追踪等技术应用需进一步规范,避免隐私泄露。

经验与启示

杭州市的实践为超大城市疫情防控提供以下借鉴:

- 以科技提效率:数字化工具可大幅压缩决策与执行时差。

- 以柔性保民生:精准施策需兼顾人文关怀,避免“防控冷漠”。

- 以共治筑防线:政府主导、市场参与、公众配合的“三维模式”不可或缺。

杭州市的疫情防控是现代化治理能力的一次集中体现,随着病毒变异与防控常态化,杭州仍需在动态中寻找安全与发展的最优解,为全球城市防疫贡献“杭州智慧”。

(全文约1680字)

注:本文数据截至2023年10月,案例参考公开报道及《杭州市新冠肺炎疫情防控工作年鉴》,可根据时效性补充最新政策或事件。

发表评论