香港疫情监测,现状、挑战与未来展望

香港疫情监测体系的演进与应对策略**

香港作为国际大都市,人口密集,流动性强,一直是全球公共卫生关注的焦点之一,自2020年新冠疫情暴发以来,香港的疫情监测体系经历了严峻考验,同时也积累了宝贵的经验,本文将从香港疫情监测的现状、面临的挑战以及未来发展方向三个方面进行探讨,以期为全球疫情防控提供借鉴。

香港疫情监测的现状

监测体系的构成

香港的疫情监测体系主要由政府卫生署、医院管理局(HA)、大学研究机构以及私营医疗机构共同构成,卫生署负责统筹疫情数据收集、分析和发布,医院管理局则负责临床病例的检测和治疗,香港大学、中文大学等高校的研究团队在病毒基因测序和流行病学分析方面发挥了重要作用。

检测与追踪手段

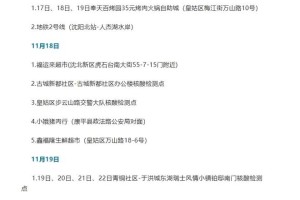

香港采用了多种检测手段,包括核酸检测(PCR)、快速抗原检测(RAT)以及环境样本检测,在疫情高峰期,政府设立了社区检测中心,并推行“强制检测”措施,要求高风险区域居民进行检测,香港还利用“安心出行”APP进行接触者追踪,以快速识别潜在感染者。

数据公开与透明度

香港政府在疫情期间加强了数据透明度,每日公布新增病例、死亡人数、疫苗接种率等关键指标,卫生防护中心(CHP)定期发布流行病学报告,帮助公众和医学界了解疫情动态。

香港疫情监测面临的挑战

尽管香港的疫情监测体系相对完善,但仍面临诸多挑战:

人口密度与流动性高

香港是全球人口密度最高的地区之一,且作为国际交通枢纽,人员流动频繁,这增加了病毒传播的风险,在疫情初期,由于输入性病例较多,防控难度较大。

检测能力与资源分配

在疫情高峰期,检测需求激增,导致部分检测中心出现排队时间长、结果延迟等问题,部分低收入群体和老年人可能因信息不对称或行动不便而未能及时接受检测。

公众配合度与防疫疲劳

长期的防疫措施导致部分市民出现“防疫疲劳”,对检测和隔离政策的配合度下降,部分群体对疫苗接种持观望态度,影响了整体免疫屏障的建立。

病毒变异带来的不确定性

随着新冠病毒不断变异,如奥密克戎(Omicron)等变种的出现,原有的监测和防控策略可能面临失效风险,香港需要持续优化检测技术,以应对可能的病毒变异。

未来香港疫情监测的发展方向

加强科技应用

香港可以进一步利用人工智能(AI)和大数据分析提升疫情监测效率,通过AI预测疫情趋势,优化检测资源分配;利用区块链技术确保数据安全性和可追溯性。

优化检测策略

- 推广居家自测:鼓励市民使用快速抗原检测,减少对集中检测的依赖。

- 环境监测常态化:在公共场所(如地铁、商场)定期进行环境样本检测,提前发现潜在传播风险。

- 基因测序常态化:加强对病毒变异的监测,确保及时发现新变种并调整防控策略。

提升公众健康意识

政府应加强科普宣传,提高市民对疫情监测重要性的认识,通过社区动员,鼓励市民积极参与检测和疫苗接种。

加强区域与国际合作

香港应继续与内地及国际组织(如WHO)保持紧密合作,共享疫情数据和防控经验,与广东省建立联防联控机制,共同应对跨境传播风险。

建立长效应急机制

疫情监测不应仅限于新冠,未来香港需建立更全面的传染病监测体系,以应对可能出现的其他公共卫生事件。

香港的疫情监测体系在新冠疫情期间展现了较强的应变能力,但也暴露出一些短板,香港需要在科技应用、检测策略、公众教育和国际合作等方面进一步优化,以构建更高效、更具韧性的公共卫生监测网络,这不仅对香港本地疫情防控至关重要,也为全球其他高密度城市提供了宝贵经验。

(全文约1500字)

发表评论