北京新增香港输入病例,疫情防控面临新挑战

标题:北京新增香港输入病例引发关注,专家呼吁加强跨境防疫措施

北京市卫生健康委员会通报了一例新增新冠肺炎确诊病例,该病例系从香港特别行政区输入,这一消息迅速引发社会广泛关注,不仅因为香港与内地之间的密切往来,更因为近期香港疫情形势的变化可能对内地防疫工作带来新的挑战,本文将从该病例的详细情况、香港疫情现状、北京防疫措施、专家建议以及公众反应等多个角度进行分析,探讨如何有效应对跨境输入风险。

一、病例详情及传播链追踪

据北京市卫健委通报,该新增病例为一名30岁男性,于X月X日从香港飞抵北京,在机场核酸检测时呈阳性,随即被送往定点医院隔离治疗,经基因测序,该病例感染的病毒株为奥密克戎BA.5亚型,与近期香港流行的毒株高度相似,北京市疾控部门已对该病例的密切接触者展开排查,并对其活动轨迹涉及的相关场所进行环境采样和消杀。

该病例在抵京前曾在香港停留一周,期间曾前往多个公共场所,包括餐厅、商场及公共交通设施,由于香港近期疫情有所反弹,且社会面防控措施相对宽松,该病例的感染源尚在调查中,但初步判断可能是在香港社区感染后输入北京。

二、香港疫情现状及其对内地的影响

**1. 香港疫情近期反弹

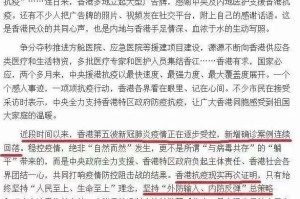

自2022年初第五波疫情暴发以来,香港经历了严峻的疫情考验,尽管在严格的防疫措施下,疫情一度得到控制,但近期由于奥密克戎新亚型的传播,香港每日新增确诊病例再次攀升至数千例,香港特区政府卫生署的数据显示,X月X日单日新增确诊病例达到X例,其中大部分为本地感染。

香港的疫情反弹主要受以下几个因素影响:

奥密克戎新亚型的传播力增强:BA.5等亚型具有更强的免疫逃逸能力,即使接种过疫苗的人群也可能感染。

社会活动恢复:香港逐步放宽社交距离措施,人群聚集增加,导致病毒传播加速。

输入病例压力:随着国际航班逐步恢复,境外输入病例增多,增加了本地传播风险。

**2. 对内地防疫的潜在影响

香港与内地人员往来频繁,尤其是商务、探亲等需求旺盛,尽管目前从香港入境内地仍需进行核酸检测和隔离,但由于病毒潜伏期和检测窗口期的存在,仍可能出现漏检情况,此次北京新增的香港输入病例表明,跨境防疫仍需进一步加强。

三、北京当前的防疫措施及应对策略

**1. 入境管控措施

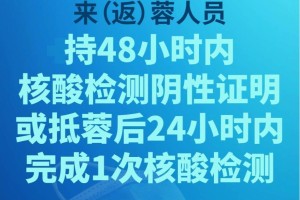

北京市作为国际交往中心,一直严格执行“外防输入、内防反弹”的防疫政策,从香港入境北京的旅客需遵守以下规定:

登机前48小时内核酸检测阴性证明;

抵京后进行“7天集中隔离+3天居家健康监测”;

隔离期间进行多次核酸检测。

此次新增病例正是在机场核酸检测中被发现,说明现有的筛查机制能够有效拦截输入病例,如何进一步降低漏检风险,仍是防疫工作的重点。

**2. 社会面防控

北京市近期加强了公共场所的防疫检查,包括:

严格查验健康码和核酸检测证明;

加强重点行业从业人员(如快递、外卖、出租车司机等)的定期检测;

对高风险场所(如酒吧、KTV等)进行动态管控。

北京市疾控中心呼吁市民减少不必要的跨境出行,尤其是前往疫情高发地区。

四、专家建议:如何优化跨境防疫

针对此次新增香港输入病例,多位公共卫生专家提出建议:

**1. 加强入境检测的精准性

推广“核酸+抗原”双检测,提高早期发现率;

对高风险地区入境人员增加检测频次,如隔离第1、3、5、7天均进行检测。

**2. 优化隔离政策

探索“点对点”闭环管理,减少与社会面的接触;

利用科技手段(如电子围栏)加强居家隔离监管。

**3. 强化区域联防联控

内地与香港建立更紧密的疫情信息共享机制,实时通报病例数据;

协调两地核酸检测标准,避免因检测差异导致漏检。

**4. 提高公众防疫意识

加强跨境旅行风险提示,提醒旅客做好个人防护;

鼓励接种加强针疫苗,尤其是针对奥密克戎的二代疫苗。

五、公众反应及社会影响

此次新增香港输入病例引发了广泛讨论,部分市民对跨境输入风险表示担忧,呼吁进一步收紧入境政策;而商务人士和跨境家庭则希望防疫措施能更加科学精准,避免影响正常往来。

北京市政府表示,将根据疫情发展动态调整政策,在确保防疫安全的同时,尽可能减少对经济社会的影响。

六、疫情防控需持续优化

北京新增香港输入病例再次提醒我们,疫情防控不能松懈,随着全球疫情形势的变化,跨境输入风险将持续存在,内地与香港需进一步加强合作,优化防疫措施,既要保障人员往来的便利性,又要守住防疫底线,公众也应积极配合防疫政策,做好个人防护,共同筑牢疫情防控屏障。

(全文共计约2000字)

发表评论