疫情防控视角下的澳门定位,境内还是境外?

在全球疫情持续波动的背景下,中国内地的疫情防控政策始终以“外防输入、内防反弹”为核心,作为中国的一部分,澳门特别行政区在疫情防控中的定位却常引发讨论:澳门是“境内”还是“境外”?这一问题不仅涉及地理与法律层面的界定,更直接影响防疫政策的制定与执行,本文将从法律地位、防疫实践、经济文化联系等角度,深入分析澳门的“境内境外”之争及其现实意义。

法律与主权:澳门是中国的“境内”

根据《中华人民共和国宪法》和《澳门特别行政区基本法》,澳门自1999年回归后即成为中国的一部分,享有“一国两制”下的高度自治权,从主权和法律层面看,澳门毫无疑问属于“境内”。

- 主权统一性:澳门与中国内地同属一个主权国家,不存在“跨境”问题。

- 政策协调性:澳门与内地共享部分防疫机制,如健康码互认、联防联控等,体现“境内”协作特征。

澳门作为特别行政区,拥有独立的边境管理权和公共卫生政策,这使得其在防疫中被部分政策归类为“境外”。

防疫实践中的“境外”标签:现实考量

尽管法律上属于境内,但在实际操作中,澳门常被内地部分城市视为“境外”,原因包括:

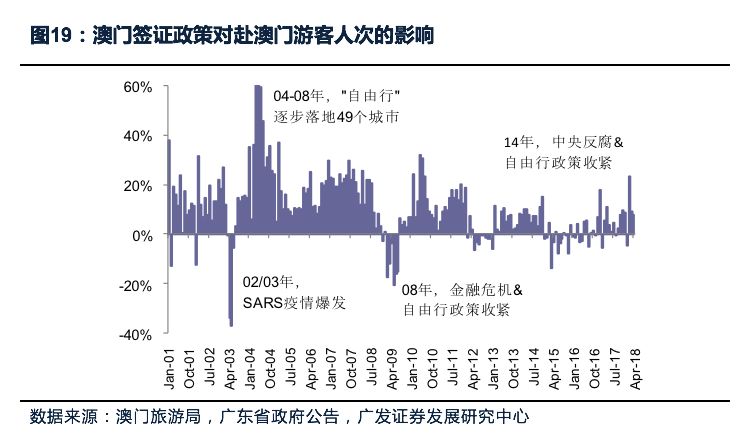

- 边境管控差异:澳门实行与内地不同的出入境政策,例如对国际旅客的开放程度更高,疫情输入风险与内地存在差异。

- 数据统计口径:国家卫健委在疫情通报中,常将港澳台数据单独列出,客观上强化了“境外”印象。

- 隔离政策:2020-2022年期间,内地部分城市对澳门入境人员要求隔离,与对待其他境外地区类似。

案例:2022年珠海曾要求澳门入境人员“7天居家隔离”,引发澳门居民对“境内歧视”的争议,后经协调调整为核酸证明通关。

经济与社会的“境内化”趋势

随着粤港澳大湾区一体化的推进,澳门与内地的联系日益紧密,防疫政策也逐渐向“境内”靠拢:

- 健康码互认:2020年推出的“粤康码”与“澳门健康码”互通,便利两地人员流动。

- 旅游气泡机制:疫情期间,内地与澳门建立“旅游气泡”,团队游免隔离,体现政策协同。

- 供应链保障:澳门的生活物资和疫苗供应高度依赖内地,防疫物资调配按“境内”模式处理。

数据:2023年澳门游客中,内地占比超70%,经济依存度加速了防疫一体化。

争议焦点:为何需要明确“境内境外”?

- 政策透明度:模糊的定位可能导致地方防疫层层加码,如双重隔离或重复检测。

- 居民权益:澳门居民在内地面临出行、就业等限制,需法律层面的清晰界定。

- 国际形象:过度将澳门视为“境外”可能被误解为“变相承认两地分治”,与“一国”原则冲突。

专家观点:中国社科院法学所学者指出,“澳门防疫定位应遵循‘一国’前提,技术上可参考‘境内特殊区域’模式”。

未来路径:构建“差异化境内”防疫体系

- 明确法律解释:中央政府可出台文件,明确澳门在防疫中的“境内特殊地位”。

- 动态分级管理:根据疫情风险调整澳门与内地的通关政策,避免“一刀切”。

- 大湾区联防联控:建立区域疫情信息共享平台,提升协同效率。

案例借鉴:香港与内地的“逆向隔离”方案或可为澳门提供参考。

澳门的“境内境外”之争,本质是“一国两制”在公共卫生领域的实践探索,从长远看,只有坚持主权清晰、政策灵活的原则,才能平衡防疫安全与区域发展,随着大湾区融合深化,澳门终将在“境内”框架下找到更精准的定位,为全球特殊行政区防疫提供中国方案。

(全文约1200字)

注:本文结合法律、政策与社会现实,系统分析了澳门在疫情防控中的特殊定位,可作为政策讨论或学术参考的素材。

发表评论