北京疫情会否愈演愈烈?科学研判与理性应对的双重考验

当北京某小区再次拉起警戒线,当核酸检测点前又排起长队,一个挥之不去的问题萦绕在市民心头:北京的疫情会不会越来越厉害?这座拥有2200万常住人口的超大城市,作为国家政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心,其疫情防控形势不仅关乎本地民生,更牵动着全国乃至全球的目光,要回答这个问题,我们需要超越简单的"会"或"不会"的二元判断,从病毒特性、防控体系、社会响应等多维度进行科学分析,同时保持理性态度,避免陷入不必要的恐慌或盲目乐观。

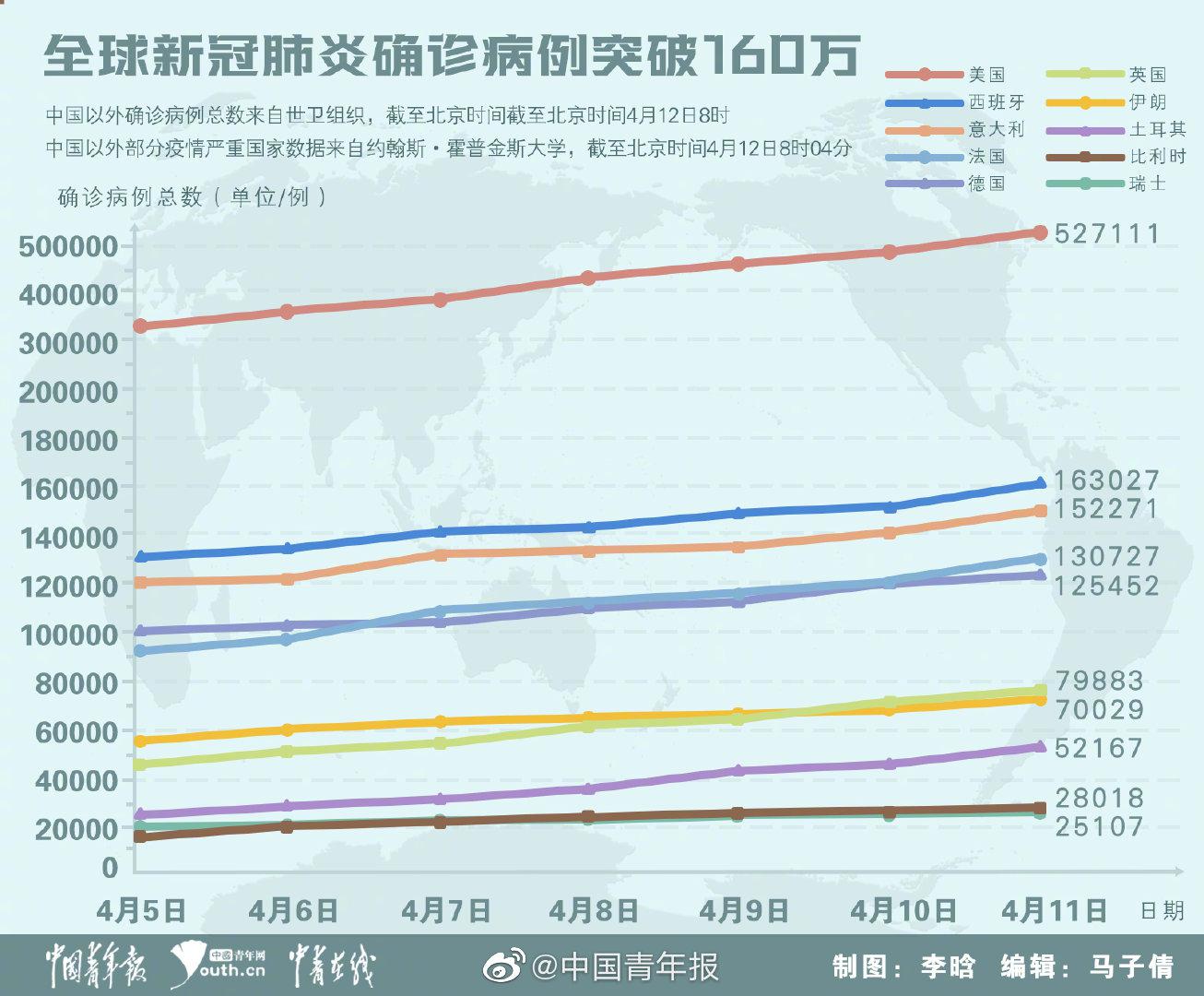

纵观全球疫情发展态势,新冠病毒展现出极强的环境适应能力,从原始毒株到Delta,再到如今的Omicron及其亚型变异株,病毒的传播力不断增强,最新研究显示,Omicron BA.5亚型的基本再生数(R0)可能达到18.6,意味着在无任何防护措施的情况下,一个感染者平均可传染18-19人,这种指数级的传播潜力,使得任何特大城市都面临严峻挑战,北京作为中国航空、铁路枢纽,日均客流量巨大,输入性风险持续存在,加之病毒潜伏期缩短、隐匿性增强,为早期发现和阻断传播链增加了难度,从流行病学角度看,这些因素确实构成了疫情加剧的理论可能性。

决定疫情走向的远不止病毒特性,更在于城市的应对能力,北京经过两年多的抗疫实践,已建立起一套较为成熟的防控体系,全市构建了"市级-区级-街道(乡镇)-社区(村)"四级联动机制,实现了平急转换的无缝衔接,在监测预警方面,北京建立了覆盖发热门诊、药店、冷链等多渠道的监测网络,能够较早捕捉到疫情苗头,2022年大数据显示,北京从发现首例到完成首轮重点区域核酸筛查平均仅需12小时,流调溯源响应时间缩短至4小时以内,医疗资源储备方面,全市定点医院床位达上万张,方舱医院储备方案完善,重症医疗团队随时待命,这种系统化的防控能力,显著降低了疫情大规模暴发的概率。

疫苗接种构筑的免疫屏障是另一关键因素,截至2022年11月,北京市全程接种率已超过90%,60岁以上老年人接种率同样达到高水平,虽然疫苗不能完全阻断传播,但大量研究表明,接种疫苗尤其是加强针能显著降低重症和死亡风险,新加坡的案例颇具参考价值——在Omicron流行期,该国虽然经历感染高峰,但因高疫苗接种率,病死率维持在极低水平,北京的免疫屏障若能得到持续巩固,理论上可将疫情对医疗系统的冲击控制在可承受范围内。

社会面的防控措施执行力度同样影响疫情走势,北京市民普遍具备较高的防疫意识,公共场所戴口罩、扫码测温已成为习惯动作,当出现本土病例时,市民对区域性核酸检测、临时管控等措施的配合度较高,这种集体自律大大降低了防控政策落地的摩擦成本,相比之下,一些国家因民众抵触防疫措施而导致疫情反复的教训值得警醒,北京的社会共识与配合度,构成了阻断病毒传播的"软实力"。

经济社会的承受力也不容忽视,疫情防控需要在保护人民健康与维持正常生产生活秩序间寻找平衡,北京作为经济重镇,2021年GDP突破4万亿元,日均经济活动量巨大,过度防控可能导致产业链受阻、中小企业经营困难;而防控不足则可能引发疫情扩散,最终仍需付出更大代价,决策者需要在动态清零总方针下,不断优化措施精准度,用最小代价实现最大防控效果,近期推广的"分区分类"管控、"快封快解"等做法,正是这种平衡艺术的体现。

展望未来,北京疫情发展存在三种可能情景:一是现有防控体系持续有效,将疫情控制在零星散发状态;二是出现传播力更强的变异株,导致阶段性病例数上升,但重症率保持低位;三是防控环节出现漏洞,引发较大规模传播,基于当前条件分析,第一种情景概率最高,第二种次之,第三种可能性较低但需高度警惕,特别值得关注的是冬季呼吸道传染病高发季的叠加影响,以及防控疲劳可能导致的社会配合度下降等风险因素。

对北京市民而言,面对疫情不必过度恐慌,但也绝不能掉以轻心,建议持续关注官方发布的疫情信息和防控要求,及时完成疫苗接种,坚持做好个人防护,出现症状主动报告并检测,同时保持理性心态,不传谣不信谣,理解支持必要的防控措施,商家和企业应完善应急预案,确保突发情况下能快速调整经营方式。

北京疫情会否越来越厉害?答案不在宿命论中,而在每个人的行动里,这座历经风雨的城市,既有抗击SARS的经验积淀,又有冬奥疫情防控的成功实践,只要坚持科学精准防控,保持社会同心协力,我们有理由相信北京能够守住疫情防线,在动态平衡中保障城市的健康安全与活力有序,决定疫情走向的不仅是病毒与药物的较量,更是人类智慧、组织能力与团结精神的考验。

发表评论