疫情下的双城记,北京与台北的防疫对比与思考

2020年以来的新冠疫情,如同一场没有硝烟的战争,席卷全球,在这场战“疫”中,中国的大陆与台湾地区采取了不同的防疫策略,形成了鲜明的对比,北京作为中国的首都,其防疫措施备受关注;而台北作为台湾地区的政治经济中心,其疫情动态同样牵动人心,本文将围绕“疫情北京 台北有疫情吗”这一关键词,探讨两地在疫情中的表现、防疫措施的异同,以及背后的社会与政治因素。

北京的疫情与防控

疫情概况

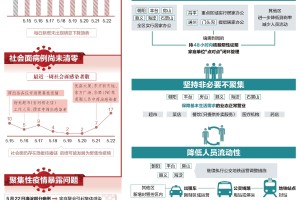

自疫情暴发以来,北京作为国际化大都市,多次面临疫情反弹的压力,从2020年新发地市场的聚集性疫情,到2022年奥密克戎变异株的传播,北京始终处于防疫的前线,得益于严格的防控措施和高效的应急响应,北京的疫情总体可控。

防疫措施

北京的防疫策略以“动态清零”为核心,强调快速响应和精准防控,具体措施包括:

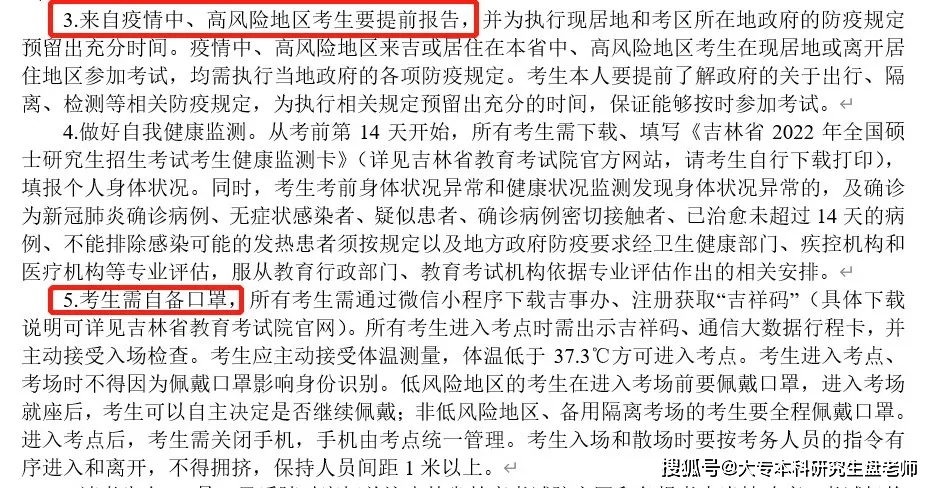

- 大规模核酸检测:疫情暴发时,迅速启动全员核酸检测,确保早发现、早隔离。

- 区域封控:对高风险地区实行封闭管理,减少人员流动。

- 健康码系统:通过“北京健康宝”实现行程追踪,限制风险人群进入公共场所。

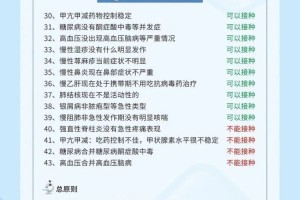

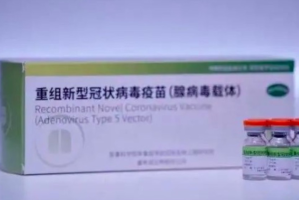

- 疫苗接种:积极推进全民接种,尤其是老年人和重点人群。

成效与挑战

北京的防疫措施在遏制疫情扩散上取得了显著成效,但也面临一些挑战,如经济压力、民众疲劳感等,如何在防疫与经济社会发展之间找到平衡,是北京未来需要解决的问题。

台北的疫情与防控

疫情概况

台北作为台湾地区的核心城市,疫情发展呈现出阶段性特征,2021年之前,台湾地区因严格的边境管控和隔离政策,疫情相对平稳,2022年奥密克戎变异株传入后,台北疫情迅速升温,单日新增病例一度破万。

防疫措施

台北的防疫策略经历了从“清零”到“与病毒共存”的转变:

- 早期清零政策:依赖边境管制和隔离措施,本土病例较少。

- 后期共存策略:随着病毒变异,逐步放宽防疫限制,强调自主防疫和轻症居家隔离。

- 医疗资源分配:重点保障重症患者,避免医疗挤兑。

成效与争议

台北的防疫政策在初期取得了成功,但后期的“共存”策略导致病例激增,引发民众对医疗资源不足的担忧,疫苗采购的政治化问题也影响了防疫效果。

北京与台北的防疫对比

策略差异

- 北京:坚持“动态清零”,以行政手段为主导,强调社会动员。

- 台北:从“清零”转向“共存”,更依赖个人责任和市场化手段。

社会反应

- 北京民众对严格防疫的配合度较高,但也存在对生活不便的抱怨。

- 台北民众对政策转变的适应性较强,但对政府的前后不一致感到困惑。

政治因素

- 北京的防疫政策与中央政府的统一部署高度一致。

- 台北的防疫受到两岸关系的影响,例如疫苗采购受阻等问题。

疫情下的双城启示

- 防疫没有标准答案:北京和台北的策略各有优劣,需根据实际情况调整。

- 科学与政治的平衡:防疫应基于科学,但政治因素不可避免。

- 民众信任是关键:无论是严格清零还是适度共存,都需要民众的理解与支持。

疫情是一面镜子,照见了北京与台北在城市治理、社会韧性上的差异,两地的经验表明,防疫不仅是科学问题,更是对政府能力和社会凝聚力的考验,如何从疫情中汲取教训,构建更具韧性的公共卫生体系,是双城共同面临的课题。

(全文约1500字)

注:本文基于公开信息撰写,旨在客观分析,不涉及政治立场。

发表评论