北京疫情状态如何?防控措施与市民生活的最新观察

北京疫情现状概览

作为中国的政治、经济、文化中心,北京在新冠疫情中的表现一直备受关注,截至2023年10月,北京市的疫情状态呈现出"零星散发、总体可控"的特点,根据北京市卫生健康委员会发布的最新数据,近期北京市新增本土确诊病例维持在个位数水平,多为输入性病例或与已知聚集性疫情相关的病例,未出现大规模社区传播现象。

与2022年底的疫情高峰相比,当前北京市的医疗资源充足,重症病例比例显著下降,这得益于疫苗接种的普及和病毒毒力的减弱,北京市已建立起"早发现、早报告、早隔离、早治疗"的常态化防控机制,通过精准防控策略,最大限度减少疫情对经济社会发展和市民生活的影响。

北京市疫情防控政策的最新调整

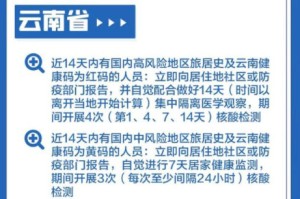

随着对新冠病毒认识的深入和防控经验的积累,北京市的疫情防控政策也在不断优化调整,2023年以来,北京市取消了跨区域流动人员的隔离观察要求,不再查验核酸检测阴性证明和健康码,公共场所也不再要求佩戴口罩(医疗机构等特殊场所除外),这些调整标志着北京市疫情防控从应急状态转向常态化管理阶段。

"放开"不等于"放松",北京市仍保留着完善的疫情监测预警系统,全市36家发热门诊和140家哨点医院构成了一张严密的监测网络,能够及时发现疫情苗头,各区疾控中心保持24小时应急值守状态,确保一旦出现疫情能够迅速响应、有效处置。

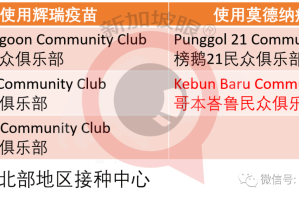

在重点场所防控方面,北京市对养老机构、社会福利机构、学校等人群密集场所仍保持较高标准的防控要求,这些机构需制定应急预案,储备适量防疫物资,定期开展环境消杀,以保护易感人群,北京市继续推进老年人等重点人群的疫苗接种工作,各区开设了专门的接种点,为行动不便的老人提供上门接种服务。

医疗资源准备与应对能力

经历了多次疫情考验,北京市的医疗救治体系已日趋完善,全市设有新冠肺炎定点医院20家,总床位超过5000张;后备定点医院15家,可随时启用;方舱医院保留了一定规模,能够在需要时迅速扩容,这种分级分类的救治体系确保了不同严重程度患者都能得到及时、适当的治疗。

在医疗物资储备方面,北京市建立了市、区两级联动的储备机制,全市N95口罩、防护服、核酸检测试剂等关键物资的储备量能够满足30天满负荷运转需求,北京市与周边省市建立了应急物资调配机制,确保特殊情况下物资供应不断链。

特别值得一提的是,北京市的互联网医院在疫情期间发挥了重要作用,目前全市已有50余家医疗机构开通互联网诊疗服务,市民可通过手机APP完成常见病、慢性病的复诊和药品配送,减少了医院人员聚集风险,这种"线上+线下"结合的医疗服务模式将成为后疫情时代医疗体系的新常态。

市民日常生活与疫情共处现状

走在2023年秋天的北京街头,市民生活已基本恢复常态,商场、餐厅人流如织,早晚高峰的地铁再次拥挤,公园里晨练的老人、嬉戏的孩童构成了一幅生机勃勃的城市画卷,与疫情前相比,最大的变化或许是人们卫生习惯的改善——随身携带消毒用品、在密闭空间自觉佩戴口罩、出现症状时主动减少外出等行为已成为许多市民的新习惯。

在交通出行方面,北京市已全面恢复跨省市长途客运班线,北京西站、北京南站等主要交通枢纽取消了健康码查验和体温检测,旅客可以自由流动,市内公共交通也不再限制乘客数量,但地铁、公交仍坚持每日消毒,特别是对扶手、座椅等高频接触部位进行重点清洁。

教育领域,北京市各级各类学校已全面恢复线下教学,中小学和幼儿园严格执行晨午检制度,发现发热等症状学生立即启动应急程序,高校则加强了宿舍管理和健康监测,同时保留线上教学能力,确保特殊情况下的教学连续性,值得关注的是,疫情催生的在线教育模式在恢复正常教学后并未消失,而是作为传统课堂的有益补充被保留下来。

经济复苏与商业活动恢复情况

作为全国经济重镇,北京市的经济复苏步伐稳健,2023年上半年,北京市地区生产总值同比增长5.5%,高于全国平均水平,消费市场明显回暖,"五一"、"十一"等节假日期间,全市重点商圈客流量恢复至2019年同期的90%以上,餐饮业复苏尤为显著,许多热门餐厅再次出现排队等位现象。

为助力企业渡过难关,北京市出台了一系列纾困政策,包括减免小微企业房租、延长社保缴费宽限期、提供低息贷款等,这些政策有效缓解了企业经营压力,全市市场主体数量保持稳定增长,北京市大力发展数字经济、线上经济等新业态,鼓励企业创新经营模式,化危为机。

在就业方面,北京市城镇调查失业率维持在5%左右的合理区间,针对受疫情影响较大的行业从业人员,北京市开展了职业技能培训专项行动,帮助其转岗就业,高校毕业生的就业服务工作也得到加强,通过扩大企事业单位招聘规模、开发基层岗位等措施,确保应届生就业率保持稳定。

未来展望与常态化防控建议

展望未来,北京市的疫情防控工作将更加注重科学精准,一方面继续完善监测预警体系,提高早期发现能力;另一方面优化资源配置,避免"一刀切"和"层层加码",最大限度减少对正常生产生活秩序的影响,北京市将加强公共卫生体系建设,提升应对突发公共卫生事件的整体能力。

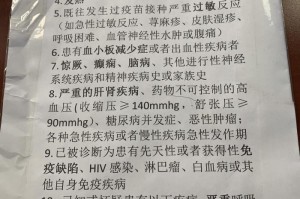

对市民而言,做好自己健康的第一责任人至关重要,建议市民继续保持良好的卫生习惯,如勤洗手、常通风、科学佩戴口罩等;符合条件的尽早完成疫苗接种,特别是老年人和有基础疾病的高风险人群;出现发热等呼吸道症状时,及时就医并避免前往人群密集场所,保持理性心态,既不恐慌也不麻痹,通过官方渠道获取疫情信息,不信谣、不传谣。

北京市作为超大型城市,在疫情防控中面临的挑战尤为复杂,当前的平稳状态来之不易,是政府科学决策、医护人员无私奉献、市民积极配合的共同成果,随着防控经验的积累和医疗技术的进步,我们有理由相信,北京这座千年古都能够统筹好疫情防控和经济社会发展,为市民创造更加安全、健康的生活环境。

发表评论