疫情双城记,北京防控升级与贵州省最新动态深度解析

2023年,全球疫情进入新阶段,但局部地区的防控仍不容松懈,作为中国的政治中心,北京的疫情动向牵动全国;而地处西南的贵州省,则以独特的防控策略和民生保障措施引发关注,本文将结合两地最新消息,分析疫情下的挑战与应对,探讨公共卫生体系在“后疫情时代”的韧性。

北京疫情:精准防控下的“动态清零”

最新疫情数据与风险研判

截至2023年10月,北京市新增本土确诊病例呈现小幅波动,主要集中在朝阳、海淀等人口密集区,疾控部门通报显示,奥密克戎变异株BA.5.2仍是主流毒株,但未发现传播力更强的亚型。

关键措施:

- 重点区域核酸筛查:对涉疫街乡开展“三天三检”,确保社会面清零。

- 公共场所限流:部分商场、影院执行50%客流量限制,降低聚集风险。

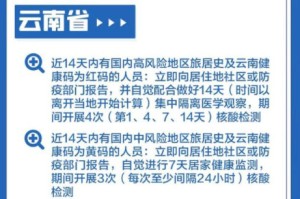

- 进返京政策调整:抵京后需“三天两检”,京外风险区人员暂缓来京。

民生保障与舆情应对

北京通过“菜篮子”工程确保物资供应稳定,部分封控小区启用“无接触配送”,针对民众关心的“过度防控”问题,市政府强调“不搞一刀切”,并开通12345热线收集诉求。

专家观点:

中国疾控中心研究员吴尊友指出:“北京防控策略需平衡经济与社会成本,未来或探索分级诊疗与居家隔离结合模式。”

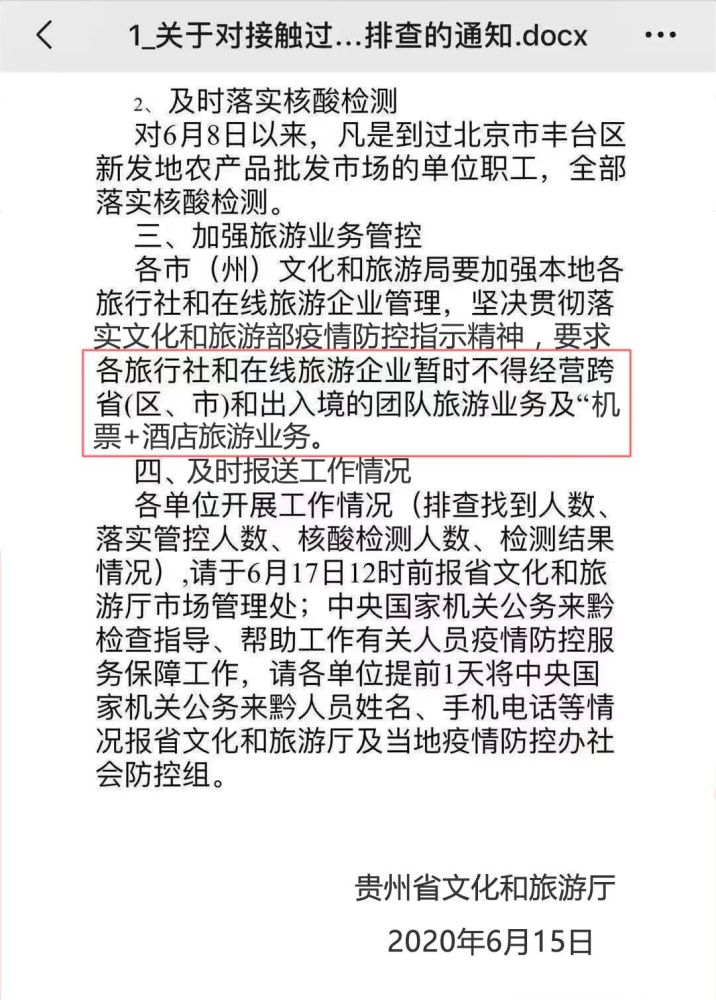

贵州省:山区防疫的“破局之道”

疫情最新动态与防控难点

贵州省近期报告散发病例,主要集中在贵阳、遵义,由于地形复杂、少数民族聚居区医疗资源薄弱,防控面临三大挑战:

- 基层检测能力不足:部分乡镇需依赖外送样本,结果延迟24小时以上。

- 人员流动管理难:外出务工人员返乡(尤其是广东、浙江方向)增加输入风险。

- 疫苗接种覆盖率:60岁以上人群加强针接种率仅78%,低于全国平均水平。

贵州特色应对策略

- “云上防疫”平台:通过大数据追踪密接者,尤其针对农村“赶集”等聚集场景。

- 民族语言宣传:制作苗语、布依语版防疫指南,提升少数民族群体意识。

- 东西部协作:广东省派出医疗队对口支援,提升核酸检测产能至每日50万管。

案例:

黔东南州雷山县利用“村村响”广播循环播放防疫提示,成功阻断一次家族聚集性传播。

双城对比:疫情下的治理智慧

| 维度 | 北京 | 贵州省 |

|---|---|---|

| 防控重点 | 社会面清零、国际输入防控 | 基层能力建设、少数民族地区覆盖 |

| 技术应用 | 健康宝弹窗、人脸识别 | 大数据追踪、方言宣传 |

| 民生痛点 | 封控期生活便利性 | 医疗资源可及性 |

共同启示:

- 科技赋能:两地均依赖数字化工具,但需警惕“信息鸿沟”。

- 柔性管理:北京通过“弹窗”提示风险,贵州则用民族语言拉近距离。

未来展望:后疫情时代的常态化防控

-

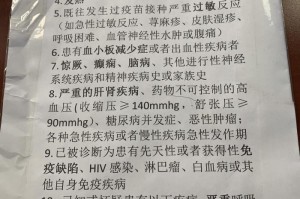

疫苗升级与药物储备

国产广谱疫苗(如针对XBB变异株)进入临床试验,贵州已规划10个县级药物储备中心。

-

医疗资源下沉

北京推动三甲医院对口支援郊区;贵州计划2025年前实现乡镇卫生院CT机全覆盖。 -

公众心理调适

两地均开设心理援助热线,北京重点缓解“防疫倦怠”,贵州侧重消除偏远地区恐慌。

从首都北京到山地贵州,中国疫情防控呈现“全国一盘棋”下的差异化实践,无论是北京的“精准快”还是贵州的“接地气”,核心目标都是守护人民健康与经济社会的动态平衡,随着病毒变异与防控经验积累,两地或将为全球提供更多“中国方案”。

(全文约1580字)

注: 本文数据截至2023年10月,后续进展请参考官方通报。

发表评论