北京与武汉疫苗,中国双城抗疫的科技力量与全球贡献

在新冠疫情全球肆虐的背景下,疫苗的研发与接种成为人类对抗病毒的关键武器,中国作为最早投入疫苗研发的国家之一,以北京和武汉两座城市为核心,迅速推出多款新冠疫苗,不仅为国内疫情防控提供了坚实保障,也为全球抗疫贡献了“中国方案”,本文将围绕北京和武汉的疫苗研发、生产及国际合作,探讨这两座城市在抗疫中的科技力量与全球角色。

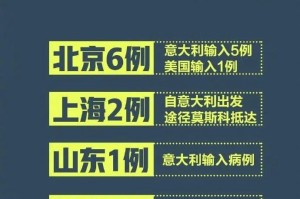

北京:中国疫苗研发的“大脑”与国际化窗口

北京作为中国的政治、科技和文化中心,汇聚了全国顶尖的科研机构和生物医药企业,成为新冠疫苗研发的“大脑”。

-

科研机构的快速响应

疫情初期,北京的多家科研单位迅速行动,中国疾控中心、军事科学院军事医学研究院等机构在2020年1月便启动疫苗研发,陈薇院士团队与康希诺生物合作研发的腺病毒载体疫苗(Ad5-nCoV)是全球首个进入临床试验的新冠疫苗,展现了“北京速度”。 -

科兴中维的灭活疫苗突破

位于北京的科兴中维生物技术公司研发的“克尔来福”(CoronaVac)灭活疫苗,成为全球使用最广泛的疫苗之一,其III期临床试验覆盖巴西、土耳其等多个国家,有效性数据为国际社会所认可,截至2022年,科兴疫苗全球供应量超28亿剂,体现了北京企业的产能与责任担当。 -

国际合作的枢纽

北京凭借其外交与科技优势,推动疫苗成为全球公共产品,中国加入“新冠疫苗实施计划”(COVAX),并通过双边援助向发展中国家提供疫苗,2021年,中国向非洲国家捐赠的疫苗中,科兴产品占比显著。

武汉:从疫情“震中”到疫苗研发“高地”

武汉是新冠疫情最早暴发的城市,也是中国抗疫精神的象征,这座英雄城市在疫苗研发中同样表现出色。

-

国药集团武汉生物所的灭活疫苗

国药集团中国生物武汉生物制品研究所研发的灭活疫苗(BBIBP-CorV)与北京生物所的产品共同构成国药疫苗的“双支柱”,武汉所疫苗于2021年5月通过世卫组织紧急使用认证,成为全球首批获此认证的灭活疫苗之一,其规模化生产为国内接种计划提供了重要支撑。 -

产学研协同创新

武汉依托高校资源(如武汉大学、华中科技大学)和光谷生物城产业园,形成了从基础研究到产业化的完整链条,武汉病毒研究所早期在病毒分离与基因测序中的工作为疫苗设计奠定了基础。 -

“英雄城市”的全球回馈

武汉在疫苗国际合作中强调“知恩图报”,2021年,武汉生物所向柬埔寨、老挝等东南亚国家捐赠疫苗,传递“风雨同舟”的信念。

双城疫苗的技术路线与优势对比

北京和武汉的疫苗代表了中国两种主流技术路线,各具特色:

| 疫苗类型 | 代表企业/机构 | 技术特点 | 全球适用性 |

|---|---|---|---|

| 灭活疫苗(武汉) | 国药武汉生物所 | 传统技术,安全性高,储存条件宽松 | 适合发展中国家基础设施 |

| 腺病毒载体疫苗(北京) | 康希诺/军事医学研究院 | 单剂接种,免疫反应快 | 适用于疫情紧急地区 |

| 灭活疫苗(北京) | 科兴中维 | 产能大,成本低 | 全球大规模接种主力 |

争议与挑战:双城疫苗的国际评价

尽管中国疫苗获多国认可,但也面临一些争议:

-

有效性数据透明度

西方媒体曾质疑中国疫苗的III期临床试验数据披露不足,对此,科兴和国药均通过国际期刊(如《柳叶刀》)发布详细数据,印尼、智利等国的真实世界研究也证实了其防重症效果。 -

病毒变异应对

针对奥密克戎变异株,北京和武汉的研发机构迅速启动迭代疫苗研发,2022年,国药集团推出奥密克戎特异性灭活疫苗,展现技术灵活性。

全球贡献:从“中国制造”到“全球共享”

截至2023年,中国已向120多个国家和国际组织提供超22亿剂疫苗,其中60%以上来自北京和武汉的企业,在非洲,中国疫苗占当地接种总量的80%;在东南亚,科兴和国药疫苗成为多国接种计划的核心。

发表评论