泉州洛江与台湾地震,地质构造与灾害应对的异同

在地球这个庞大的舞台上,地震作为一种自然现象,时刻提醒着人类其不可预测性和破坏性,近年来,无论是泉州洛江地区还是台湾,都经历了不同程度的地震活动,引发了人们对地震灾害应对、地质构造研究以及防灾减灾措施的广泛关注,本文旨在探讨泉州洛江地震与台湾地震的关联与差异,分析两地地震活动的成因、影响及应对策略,以期提高公众对地震灾害的认识和应对能力。

一、泉州洛江地震概述

泉州洛江地区位于福建省东南部,地处闽中南丘陵地带,是泉州市的一个重要组成部分,该区域地震活动虽不如台湾频繁,但历史上也曾发生过多次有记录的地震事件,2018年泉州洛江区发生的一次4.4级地震,虽然震级不高,但因其发生在人口密集区,仍造成了一定程度的社会影响,这次地震不仅考验了当地政府的应急响应能力,也引发了公众对于地震预防知识的关注。

成因分析: 泉州洛江地震主要受到欧亚板块与菲律宾海板块的相互作用影响,这两个板块的相互挤压导致了地壳应力积累,当这种应力超过岩石的承受能力时,便会发生地震,洛江地区的地质构造复杂,存在多条断裂带,为地震的发生提供了条件。

影响评估: 这类地震虽然震级不高,但因其发生在城市边缘或人口集中区域,可能引发房屋损坏、道路开裂等次生灾害,对居民生活造成一定影响,地震还可能引发公众恐慌,影响社会秩序稳定。

二、台湾地震的特点与影响

台湾位于欧亚板块、菲律宾海板块与琉球群岛弧后板块的交界处,是地震活动极为频繁的区域之一,历史上,台湾曾多次遭受强烈地震的侵袭,如1999年的“9·21”大地震,造成了重大的人员伤亡和财产损失。

成因解析: 台湾地震的主要成因是板块间的相互作用,尤其是菲律宾海板块向欧亚板块俯冲时产生的巨大压力,这种压力导致地壳变形、断裂,进而引发地震,台湾岛内地质构造复杂,存在多条活动断层,增加了地震发生的可能性。

灾害特点: 台湾地震常表现为震源浅、破坏力大、波及范围广等特点,强烈的地震不仅会造成建筑物倒塌、基础设施损毁,还可能引发海啸、山体滑坡等次生灾害,对经济社会发展和人民生命财产安全构成严重威胁。

三、两地地震的比较分析

震源深度与破坏力: 相比之下,台湾地震的震源普遍较浅,因此破坏力更大;而泉州洛江地区的地震虽然震源深度相对较深,但由于其地理位置靠近人口密集区,对社会的影响同样不容忽视。

地质构造差异: 台湾位于环太平洋火山带,地质构造复杂且活跃;而泉州洛江地区虽然也处于板块边缘,但地质活动相对较为稳定,这种差异导致了两地在地震活动频率和强度上的不同。

应急响应与防灾减灾: 台湾在应对地震灾害方面积累了丰富的经验,建立了较为完善的预警系统和救援机制;而泉州洛江地区虽在近年来加强了防灾减灾体系建设,但在公众教育、应急演练等方面仍有待提升。

四、灾害应对与未来展望

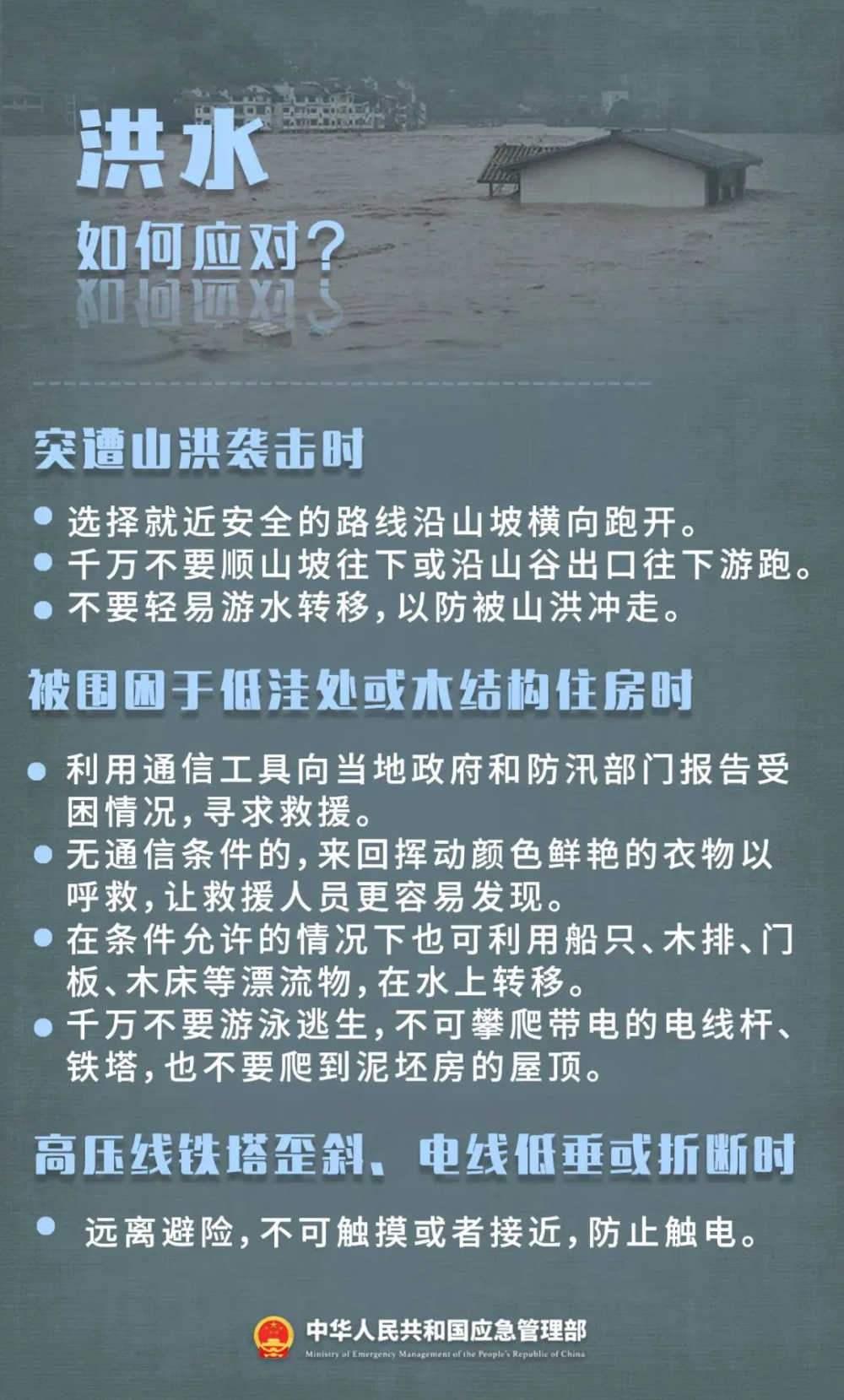

面对地震这一自然灾害,两地政府及社会各界需共同努力,从以下几个方面着手加强灾害应对能力:

1、加强监测预警: 利用现代科技手段提高地震监测的准确性和时效性,建立更加完善的地震预警系统,为快速响应争取宝贵时间。

2、提升建筑抗震能力: 对现有建筑物进行抗震加固,严格执行建筑抗震设计规范,确保新建建筑具备足够的抗震性能。

3、加强公众教育: 通过多种渠道普及地震知识,提高公众的防灾减灾意识和自救互救能力。

4、完善应急预案: 制定详细的地震应急预案,包括应急疏散、救援力量部署、物资保障等内容,确保在灾害发生时能够迅速有效地开展救援工作。

5、推进科学研究: 加大对地震科学研究的投入,深化对地震成因、预测预报等关键领域的研究,为防灾减灾提供科学依据。

泉州洛江地震与台湾地震虽然发生在不同的地理位置,但都揭示了地球内部活动的复杂性和不可预测性,面对地震灾害,人类需要保持敬畏之心,不断学习和进步,通过科学的方法和技术手段来减轻灾害带来的损失,随着科技的进步和社会各界的共同努力,我们有理由相信能够更有效地应对地震等自然灾害的挑战,让我们携手共进,为构建安全、和谐的社会环境而不懈努力。

发表评论