香港疫情下的演唱会,音乐与抗疫的艰难平衡

2020年以来,全球新冠疫情肆虐,各行各业都受到严重影响,娱乐产业更是首当其冲,香港作为亚洲重要的文化娱乐中心,演唱会产业曾一度繁荣,但在疫情冲击下,现场演出被迫暂停或严格限制,随着疫苗接种率的提高和防疫措施的调整,香港的演唱会市场逐渐复苏,但如何在确保公共卫生安全的前提下恢复演出,成为业界和观众共同关注的焦点。

本文将从香港疫情对演唱会行业的影响、防疫措施下的演出新模式、观众与艺人的应对策略,以及未来展望等方面展开探讨,分析疫情如何重塑香港的演唱会生态。

疫情对香港演唱会行业的冲击

演出全面停摆

2020年初,香港出现首例新冠确诊病例后,政府迅速实施严格的社交距离措施,包括禁止大型聚集活动,原定于2020年举办的众多演唱会,如陈奕迅、郑秀文、容祖儿等知名歌手的演出,纷纷宣布延期或取消,据香港演出业协会统计,2020年香港演唱会的取消或延期场次超过200场,直接经济损失高达数亿港元。

行业从业者陷入困境

演唱会产业链涉及艺人、制作团队、舞台搭建、票务销售等多个环节,疫情导致大量从业者失业或收入锐减,许多自由职业者,如灯光师、音响工程师、舞蹈演员等,因长期无工可开而被迫转行,部分小型演出公司甚至因资金链断裂而倒闭。

观众心理变化

由于疫情反复,观众对现场演出的信心受到打击,即使政府允许有限度的演出,许多人仍担心感染风险,导致上座率下降,国际旅行限制使得海外观众无法赴港观看演出,进一步影响了票房收入。

防疫措施下的演唱会新模式

面对疫情,香港演唱会行业不得不探索新的演出模式,以在安全与娱乐之间找到平衡。

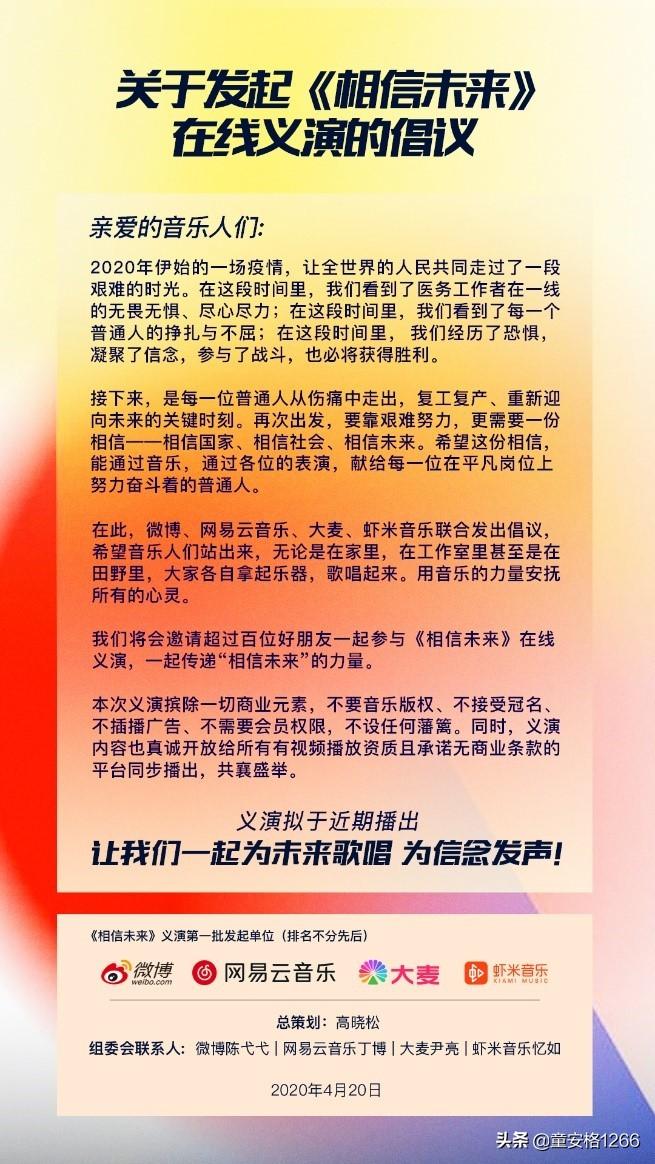

线上演唱会兴起

在无法举办线下演出时,许多艺人转向线上平台,2020年,香港歌手如许冠杰、郭富城等纷纷举办线上慈善演唱会,吸引数十万观众在线观看,这种模式虽然无法完全替代现场体验,但为艺人提供了与粉丝互动的渠道,同时也探索了新的商业模式,如付费直播、虚拟礼物等。

限流与社交距离措施

随着疫情缓和,香港政府逐步放宽限制,允许演唱会在特定条件下举办,如:

- 观众人数限制:场馆容量不得超过50%,部分演出甚至仅开放30%座位。

- 强制佩戴口罩:观众需全程佩戴口罩,禁止饮食。

- 实名制购票:以便在出现确诊病例时进行追踪。

2021年MIRROR乐团的演唱会就采用了严格的防疫措施,所有观众需提供疫苗接种证明或阴性检测报告,入场时还需测量体温。

户外及Drive-in演唱会

为避免密闭空间的风险,部分演出尝试在户外场地进行,如香港迪士尼乐园的露天音乐会,Drive-in(车内)演唱会也在全球流行,香港曾有小型实验性演出采用这种模式,观众坐在车内通过车载音响收听现场表演。

观众与艺人的应对策略

观众:适应新常态

- 提前规划:由于座位有限,热门演唱会门票更难抢购,许多观众需提前数周甚至数月购票。

- 接受防疫措施:虽然佩戴口罩影响体验,但大多数观众理解并配合防疫政策。

- 转向线上消费:部分观众更倾向于观看线上演唱会,或购买艺人周边产品以支持偶像。

艺人:创新与坚守

- 调整演出形式:部分歌手减少舞蹈编排,以降低感染风险;乐队演出则可能减少合奏,增加独奏环节。

- 加强粉丝互动:通过社交媒体、直播等方式保持与粉丝的联系,弥补线下演出的不足。

- 参与抗疫宣传:许多艺人如刘德华、古天乐等积极参与公益,录制抗疫宣传片,鼓励市民接种疫苗。

未来展望:疫情后的香港演唱会市场

尽管疫情带来巨大挑战,但也推动了行业的创新与变革,香港演唱会市场可能呈现以下趋势:

混合模式常态化

线上与线下结合的演出模式将继续发展,观众可选择现场参与或付费观看直播,扩大演出的覆盖范围。

科技赋能演出

VR(虚拟现实)和AR(增强现实)技术可能被更广泛地应用于演唱会,提供沉浸式体验,观众可通过VR设备“亲临”虚拟演唱会现场。

更严格的卫生标准

即使疫情结束,演唱会场馆可能会保留部分防疫措施,如加强通风、提供消毒设备等,以提高观众的安全感。

国际演出市场逐步恢复

随着全球疫苗接种率提高,国际旅行限制有望放宽,海外艺人将重返香港舞台,带动演出市场的全面复苏。

发表评论