上海疫控,经验、挑战与未来公共卫生体系的思考

2022年春季,上海作为中国最大的经济中心和国际化都市,经历了一场严峻的疫情防控考验,奥密克戎变异株的高传染性、城市人口密集度以及全球化交通枢纽的地位,使得上海的防疫工作成为全国乃至全球关注的焦点,这场“战疫”不仅是对城市治理能力的检验,也为后疫情时代的公共卫生体系建设提供了宝贵的经验与反思,本文将从上海疫情防控的措施、社会各界的应对、暴露的短板以及未来改进方向展开分析,试图呈现一个立体而真实的“上海疫控”图景。

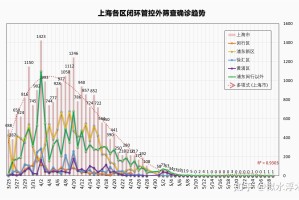

上海疫情防控的主要措施与阶段性成果

-

精准防控的早期实践

在疫情初期,上海以“精准防控”闻名,通过流调溯源、风险区域划分和快速核酸检测,实现了“最小代价控制疫情”的目标,2021年针对零星病例的“奶茶店式封控”(仅封闭特定商铺而非整个社区)被视作高效防疫的典型案例。 -

动态清零与全域静态管理的切换

面对奥密克戎的冲击,上海于2022年3月底启动分区封控,4月进入全域静态管理,期间,全市完成多轮全员核酸检测,并建立方舱医院收治轻症患者,尽管初期面临物资调配压力,但后期通过“白名单”企业保供、外地支援等措施逐步缓解。 -

科技赋能防疫

上海依托数字化优势,推广“随申码”赋码管理、核酸采样点电子地图等工具,同时利用大数据追踪密接人群,机器人配送、无人机消杀等技术的试点也体现了智慧城市的潜力。

挑战与争议:疫情防控中的社会痛点

-

民生保障的短期困境

封控期间,部分市民遭遇买菜难、就医难等问题,暴露出应急物流体系的不足,尤其对独居老人、慢性病患者等弱势群体,社区服务的精细化程度亟待提升。 -

基层治理的承压与韧性

居委会和志愿者在物资分发、核酸组织等工作中承担了巨大压力,但也出现了个别沟通不畅引发的矛盾,这反映出基层治理在常态化与应急状态切换中的适应性短板。

-

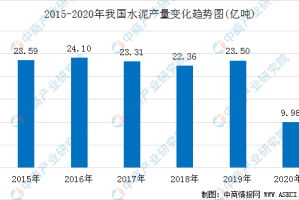

经济与防疫的平衡难题

作为经济引擎,上海的封控对全国供应链、外贸和金融市场造成连锁反应,如何在防控中减少对中小企业的冲击,成为政策制定的关键考量。

上海疫控的启示:公共卫生体系的升级方向

-

构建“平战结合”的应急机制

- 物资储备网络:建立市-区-社区三级物资储备中心,完善“最后一公里”配送能力。

- 医疗资源冗余度:扩充定点医院、ICU床位和方舱储备,避免医疗挤兑。

-

数字化治理的深化应用

- 优化健康码系统,减少误判风险;

- 开发疫情预警模型,通过多源数据(如发热门诊量、药店购药记录)预判风险。

-

社会参与与心理支持

- 加强志愿者培训,建立应急状态下的社区互助体系;

- 开设24小时心理援助热线,缓解长期封控带来的焦虑。

-

区域协同与国际合作

- 深化长三角联防联控机制,共享流调信息和资源;

- 参与全球病毒监测网络,提升对变异株的快速响应能力。

后疫情时代:上海如何重塑城市韧性?

-

从“防疫”到“防恐慌”

公开透明的信息发布机制至关重要,上海需总结教训,避免因信息不对称导致的抢购或谣言传播。 -

健康城市的长期规划

推动公共卫生与城市规划融合,例如增加社区绿地、优化通风系统,从源头降低传染病风险。 -

全球化城市的防疫定位

作为国际枢纽,上海需探索“闭环管理”与“开放便利”的平衡点,例如优化入境隔离流程、试点国际健康旅行通道。

上海的疫情防控是一场多维度的“压力测试”,既有值得推广的智慧化经验,也揭示了超大城市治理的复杂性,通过补齐短板、强化科技支撑、凝聚社会共识,上海有望成为全球公共卫生危机应对的典范,正如张文宏医生所言:“疫情终会过去,但留下的教训和进步将永远改变这座城市。”

(全文约1600字)

注:本文数据与案例截至2023年,如需补充最新动态可进一步调整。

发表评论