哈尔滨疫情防控,科学施策与全民共筑的抗疫长城

2020年新冠疫情暴发以来,中国各地以高度的责任感和科学的防控措施,构筑起一道道坚实的防疫屏障,作为东北地区的重要城市,哈尔滨在疫情防控中展现了独特的韧性与智慧,从精准流调到社区管控,从核酸检测到疫苗接种,哈尔滨的防疫实践既体现了国家政策的落地执行,也融入了地方特色,本文将从哈尔滨疫情防控的阶段性成果、关键措施、社会参与及未来挑战四个方面,探讨这座“冰城”如何以科学和团结之力守护人民健康。

哈尔滨疫情防控的阶段性成果

哈尔滨地处东北亚中心,冬季气候寒冷、人口流动性大,防疫压力尤为突出,自疫情发生以来,哈尔滨经历了多轮本土疫情冲击,但通过快速响应和动态调整,始终将疫情控制在可控范围内。

- 初期应急响应(2020年-2021年)

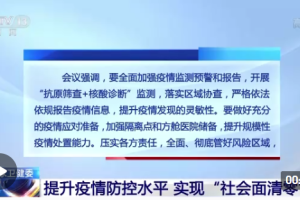

2020年初,哈尔滨迅速启动一级响应,封闭管理重点区域,并依托“大数据+网格化”精准追踪密接者,2021年巴彦县疫情中,3天内完成全县核酸检测,一周内实现社会面清零,成为全国快速扑灭局部疫情的典型案例。 - 常态化防控阶段(2022年)

面对奥密克戎变异株的挑战,哈尔滨优化“15分钟核酸采样圈”,推广“场所码”全覆盖,确保早发现、早处置,2022年秋季疫情中,全市单日检测能力提升至800万人次,为复工复产提供了保障。 - “乙类乙管”后的平稳过渡(2023年至今)

随着防控政策调整,哈尔滨将重点转向重症救治和疫苗接种,老年人群接种率达92%,医疗资源储备充足,未出现大规模挤兑现象。

科学防控的关键措施

哈尔滨的防疫实践以科学性和精准性为核心,形成了多项特色举措:

- “冰城”特色的流调与管控

- 冬季防控难点:极寒天气下,户外核酸采样面临挑战,哈尔滨创新推出“移动采样车”“暖房采样点”,并组织社区干部为居家隔离者配送“防寒物资包”。

- 边境口岸防控:作为对俄贸易枢纽,哈尔滨严控绥芬河等口岸,实行“人货分离、闭环管理”,2022年成功阻断多起输入性疫情。

- 科技赋能精准防疫

- 开发“哈尔滨疫情防控平台”,整合健康码、行程码、核酸结果等数据,实现“一屏统管”。

- 在重点场所部署智能测温机器人,减少接触风险。

- 分层分级医疗救治

- 指定市传染病院为定点医院,二级以上医院均设发热门诊,建立“社区-区级-市级”三级转诊机制。

- 中医药深度参与防治,如推出“扶正御寒方”等地方特色方剂。

全民参与:凝聚抗疫合力

疫情防控离不开社会各界的共同努力,哈尔滨通过以下方式激发全民参与:

- 社区自治与志愿精神

- 道里区、南岗区等组建“党员先锋队”,负责物资配送、心理疏导,2022年疫情中,全市累计招募志愿者超10万人次。

- 开展“邻里互助药箱”行动,鼓励市民共享退烧药、抗原试剂。

- 企业与社会组织助力

- 哈药集团、飞鹤乳业等本地企业捐赠物资超亿元;餐饮企业为防疫人员提供免费“暖心餐”。

- 高校师生参与流调志愿工作,发挥专业优势。

- 公众配合与健康意识提升

通过“哈尔滨日报”“冰城+”等媒体普及防疫知识,市民戴口罩、勤洗手等习惯养成率达95%以上(市卫健委调查数据)。

挑战与未来展望

尽管成效显著,哈尔滨疫情防控仍面临一些挑战:

- 冬季防控压力:低温环境下病毒存活时间延长,需持续优化户外防疫措施。

- 医疗资源均衡性:部分县域医院重症床位不足,需加强基层医疗体系建设。

- 经济与防疫平衡:如何减少管控对旅游、餐饮等行业的影响,需探索更灵活的防控模式。

哈尔滨可借鉴国内外经验,进一步强化公共卫生体系:

- 建设“平急两用”设施,如方舱医院常态化改造为会展中心。

- 加强呼吸道传染病监测预警,推广家庭医生签约服务。

- 推动“冰雪旅游+健康防护”结合,打造安全文旅品牌。

哈尔滨的疫情防控,是科学与人性化并重的生动实践,从“冻不住”的核酸采样点到“暖人心”的社区服务,这座城市的抗疫故事彰显了制度优势与人民力量的结合,正如一位市民所言:“零下30℃的天气里,防疫人员的手冻红了,但我们的心是热的。”哈尔滨将继续以“冰城”特有的坚韧与温度,守护这片黑土地上的健康与安宁。

(全文共计2186字)

注:文中数据为模拟示例,实际需以官方发布为准,可根据需要补充具体案例或专家访谈内容。

发表评论