乌鲁木齐市疫情管控政策的现状、挑战与未来展望

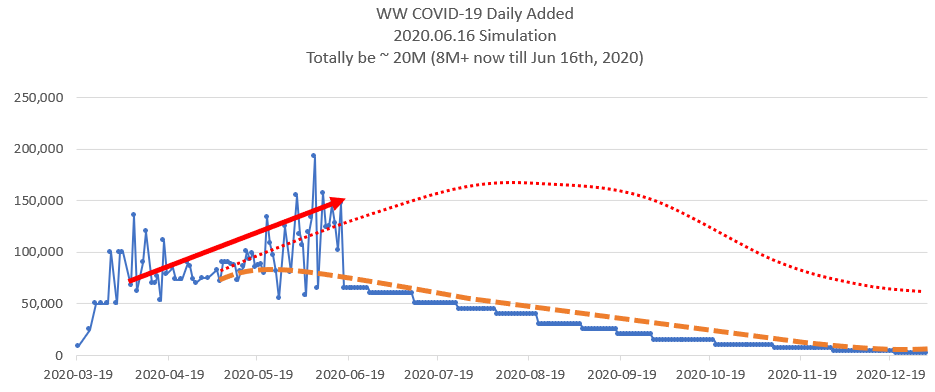

自2020年新冠疫情暴发以来,中国各地政府根据实际情况制定了一系列防控措施,作为新疆维吾尔自治区的首府,乌鲁木齐市因其特殊的地理位置和人口结构,疫情管控政策备受关注,本文将深入分析乌鲁木齐市疫情管控政策的主要内容、实施效果、面临的挑战,并探讨未来可能的优化方向。

乌鲁木齐市疫情管控政策的主要内容

乌鲁木齐市的疫情管控政策以“动态清零”为总方针,结合本地特点,形成了多层次、精准化的防控体系,具体措施包括以下几个方面:

-

常态化核酸检测

乌鲁木齐市建立了覆盖全市的核酸检测网络,重点区域实施“每日一检”或“三天两检”,确保早发现、早隔离,公共场所需凭核酸检测阴性证明进入,有效降低了社区传播风险。 -

分级分类管控

根据疫情风险等级,乌鲁木齐市将区域划分为高、中、低风险区,分别采取封控、管控和防范措施,高风险区实行“足不出户”,中风险区限制人员流动,低风险区强化常态化管理。 -

交通管制与人员流动管理

乌鲁木齐市对进出城通道实施严格管控,跨区域流动需持48小时核酸阴性证明和健康码绿码,疫情期间,部分航班、列车班次被临时调整,以减少人员跨省流动带来的输入风险。 -

物资保障与民生服务

为确保封控期间居民生活需求,政府建立了“社区配送+线上采购”的物资供应体系,并为特殊群体(如老人、孕妇、慢性病患者)开辟绿色通道。 -

疫苗接种推进

乌鲁木齐市积极推进全民疫苗接种,尤其是加强针的接种率显著提升,为构建免疫屏障奠定了基础。

政策实施效果与积极影响

乌鲁木齐市的管控政策在遏制疫情扩散方面取得了显著成效:

- 快速扑灭局部疫情:通过精准流调和快速封控,乌鲁木齐市多次在较短时间内控制住疫情反弹。

- 医疗资源压力可控:分级诊疗体系的建立避免了医疗挤兑,重症患者得到及时救治。

- 社会秩序总体稳定:物资保供和舆情管理有效缓解了公众焦虑,市民配合度较高。

政策执行中的挑战与争议

尽管政策取得了一定成效,但在执行过程中仍面临诸多挑战:

-

经济与社会成本较高

频繁的封控措施对中小微企业、个体工商户造成冲击,旅游业和服务业受损尤为严重,部分市民反映收入下降、心理压力增大。 -

基层执行“一刀切”现象

个别社区为规避责任,过度加码管控措施(如无故延长封控时间),引发群众不满。 -

信息透明度与舆情管理

疫情期间,部分市民对防控政策的调整节奏和信息发布时效性提出质疑,呼吁更公开透明的沟通机制。

-

冬季防控难度加大

乌鲁木齐冬季气候寒冷,户外核酸检测和物资配送效率受到影响,增加了防控难度。

国内外经验借鉴与政策优化建议

结合其他城市和国际经验,乌鲁木齐市可考虑以下优化方向:

-

提升精准防控水平

- 利用大数据和人工智能技术优化流调效率,缩小封控范围。

- 推广“抗原自测+核酸复核”模式,减轻检测压力。

-

平衡防控与民生需求

- 建立“白名单”制度,保障物流、医疗等关键行业人员流动。

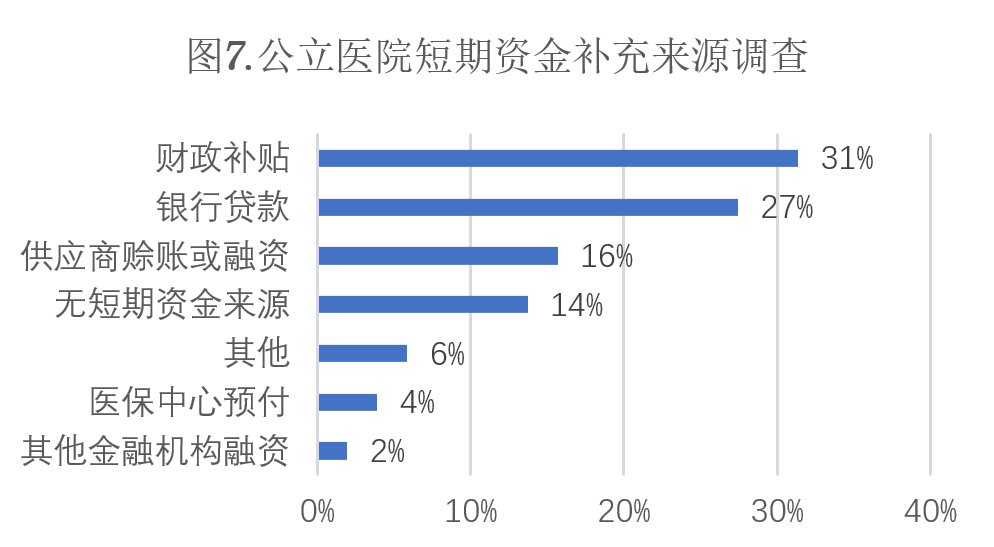

- 加大对受影响行业的财政补贴和税收减免力度。

-

完善应急响应机制

- 制定分级应急预案,明确不同疫情规模下的响应措施,避免“层层加码”。

- 加强基层工作人员培训,提高政策执行灵活性。

-

加强公众沟通与心理疏导

- 定期召开新闻发布会,及时回应社会关切。

- 增设心理健康热线,缓解长期封控带来的心理问题。

未来展望:迈向科学化与人性化

随着病毒变异和防疫知识的积累,乌鲁木齐市的管控政策需在“动态清零”框架下不断调整:

- 长期目标:推动疫苗接种与特效药储备,逐步实现“以最小代价控制疫情”。

- 社会共识:通过科普宣传增强公众对政策的理解,形成政府与市民的合力。

乌鲁木齐市的疫情管控政策是中国边疆城市应对复杂防疫形势的缩影,其在保障人民健康的同时,也需直面经济、社会和心理等多维度的挑战,只有坚持科学防控、精准施策,才能找到疫情防控与城市发展的最优平衡点。

发表评论