沪汉双城记,政策驱动下的区域协同与发展新格局

在中国城市发展的版图中,上海与武汉作为长江经济带的“龙头”与“龙腰”,凭借独特的区位优势与政策红利,始终扮演着关键角色,从改革开放初期的“浦东开发”到新时代的“长江经济带战略”,两座城市在政策引导下的互动与竞合,不仅重塑了区域经济格局,也为全国城市群协同发展提供了范本,本文将围绕政策视角,剖析上海与武汉的双城联动逻辑,探讨其对区域高质量发展的启示。

政策赋能:双城战略定位的历史演进

上海:从经济特区到全球城市的政策升级

20世纪90年代,浦东开发开放政策将上海推向了改革开放前沿,2013年自贸试验区设立、2018年进博会永久落户,政策叠加使上海逐步形成“五大中心”(国际经济、金融、贸易、航运、科技创新)功能,2023年《上海大都市圈空间协同规划》进一步强化其辐射能力,政策目标从“自身发展”转向“带动区域”。

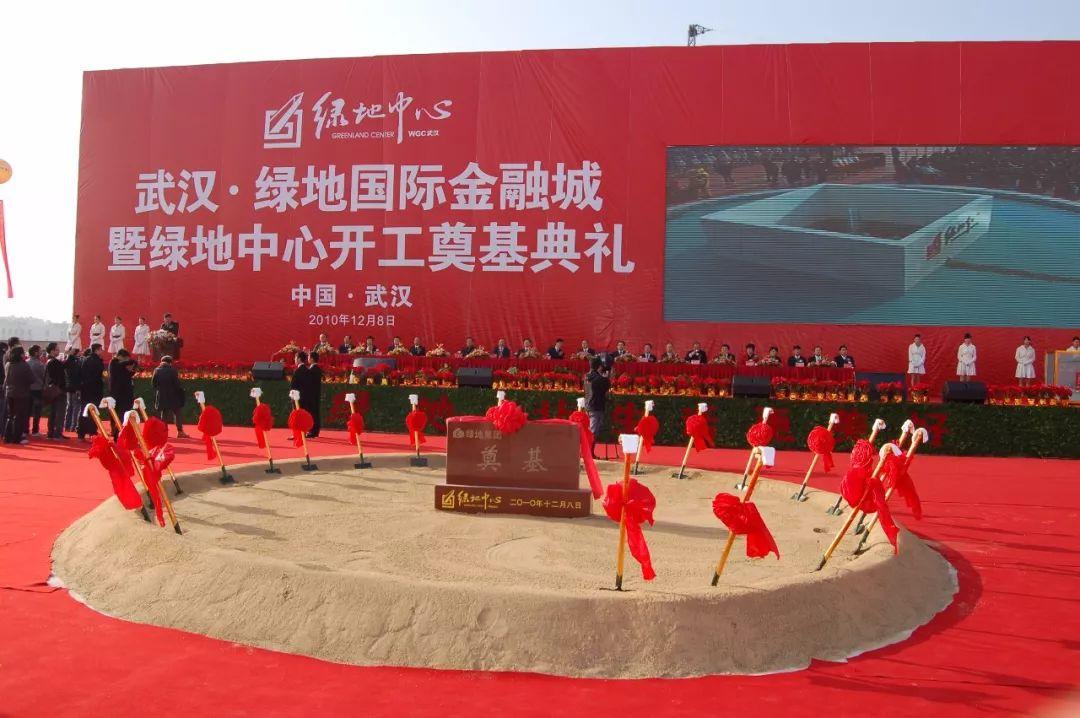

武汉:中部崛起政策下的“新沿海”转型

2004年“中部崛起”战略首次将武汉纳入国家视野,2015年获批国家创新型城市试点,2020年《长江经济带发展规划纲要》明确其“中部枢纽”地位,光谷科创大走廊、长江新区等政策载体,推动武汉从“九省通衢”向“双循环节点”跃升。

对比视角:上海政策更侧重国际资源整合,武汉则聚焦内需市场激活,二者在长江经济带中形成“开放-承接”的互补关系。

政策协同:沪汉联动的三大实践领域

产业转移与科创合作

2016年《沪汉长江经济带合作协议》推动上海高端制造业向武汉转移,上海通用汽车武汉基地年产能达60万辆,带动本地配套企业超200家;张江与光谷共建“科创飞地”,联合攻关半导体、生物医药等“卡脖子”技术。

交通一体化与物流网络

政策推动下,沪汉间形成“水陆空铁”立体通道:长江黄金水道年货运量突破20亿吨,沪汉蓉高铁实现5小时直达,2023年两地机场货运专线开通,跨境电商物流时效缩短至12小时。

公共服务共享机制

通过“跨省通办”政策,两地实现医保结算、人才落户等152项服务互通,2022年上海交通大学医学院武汉儿童医院挂牌,标志着优质医疗资源跨区域流动的突破。

政策挑战:双城模式的瓶颈与突破

行政壁垒下的要素流动障碍

尽管政策鼓励人才互通,但社保转移、职称互认等细则仍存差异,2022年调研显示,武汉高校毕业生赴沪就业率仅18%,低于预期。

产业同质化竞争隐忧

两地均重点布局集成电路、人工智能等产业,但武汉在核心技术环节仍依赖上海供给,专家建议通过政策引导形成“上海研发-武汉转化”的分工体系。

生态共治的协调难题

长江禁渔、碳排放权交易等政策在跨区域执行中存在标准不统一问题,需建立更高效的流域协同治理机制。

政策展望:构建“上海-武汉”双核驱动新生态

升级国家战略层面的制度设计

建议将“沪汉协同”纳入《长江经济带高质量发展规划》专项条款,设立跨区域发展基金,探索税收分成等利益共享机制。

数字化赋能政策落地

依托区块链技术构建长江经济带政务链,实现政策执行全程可追溯;建立产业大数据平台,动态监测两地产业链匹配度。

培育“城市群命运共同体”意识

通过干部互派、联合招商等柔性政策,打破地域观念束缚,武汉可借鉴上海“城市更新条例”,激活老工业区存量空间。

上海与武汉的政策互动,折射出中国区域发展战略从“单点突破”到“网络协同”的深刻转变,在双循环格局下,两座城市如何通过政策创新释放“1+1>2”的效应,不仅关乎长江经济带的未来,更将为京津冀、粤港澳等城市群提供宝贵经验,正如诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨所言:“21世纪的城市竞争,本质上是政策智慧的竞争。”沪汉双城的故事,才刚刚翻开新篇章。

(全文共计1523字)

注:本文数据来源于国家统计局、《长江经济带发展规划纲要》、沪汉两地2023年政府工作报告等公开资料,部分案例参考了国务院发展研究中心课题组调研报告。

发表评论