台湾地震,众志成城,全力救援

在2023年的一个清晨,台湾南部地区突然遭受了一场强烈地震的侵袭,震源深度较浅,导致多处建筑物受损,道路开裂,电力和通讯中断,这场突如其来的灾难让无数家庭支离破碎,也牵动了整个社会的心,面对这样的紧急情况,台湾当局迅速启动应急响应机制,社会各界也纷纷伸出援手,共同投入到这场救援行动之中,本文将详细记录这场救援行动的全过程,探讨台湾地震救援的成效与不足,以及它如何展现了台湾社会的团结与韧性。

一、地震来袭:灾情初现

2023年X月X日早上7时30分,台湾南部地区突然发生6.5级地震,震中位于高雄市附近,地震发生时,许多居民还在睡梦中,不少建筑物因剧烈摇晃而倒塌或受损,导致大量人员被困,据初步统计,地震造成数百人受伤,数十人失踪,数百栋房屋倒塌,地震还导致多处道路开裂、电力和通讯中断,给救援工作带来了巨大挑战。

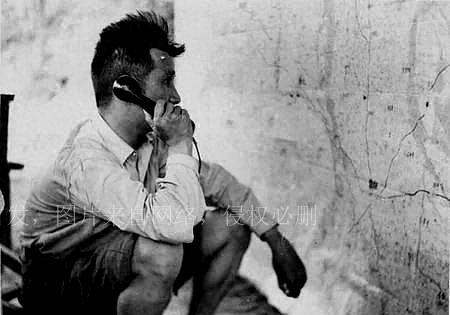

二、紧急响应:政府迅速行动

地震发生后,台湾当局立即启动了一级应急响应机制,各部门迅速进入紧急状态,台湾“行政院”成立灾害应变中心,统筹协调救援工作。“国防部”也紧急派遣军队前往灾区参与救援,空军和海军陆战队迅速出动直升机进行空中搜救,陆军则负责地面救援。“交通部”和“经济部”也紧急调配资源,修复受损的道路和电力设施。

三、社会动员:各界纷纷支援

在政府迅速行动的同时,社会各界也积极投入到救援行动中,民间组织、志愿者团体、企业以及普通市民纷纷伸出援手,为灾区提供物资、资金和技术支持。

民间组织:多个民间组织迅速成立临时救援队,前往灾区进行搜救和援助,他们携带了食品、饮用水、毛毯等急需物资,为受灾群众提供基本生活保障。

志愿者团体:众多志愿者团体组织起救援队伍,前往灾区参与搜救、疏散和安置工作,他们冒着余震的危险,在废墟中搜寻被困人员,为受伤者提供紧急救治。

企业:许多企业也积极捐款捐物,支持灾区重建,一些科技公司捐赠了无人机和智能机器人等高科技设备,协助搜救工作;一些食品企业则捐赠了大量食品物资,确保灾区群众的基本生活需求得到满足。

普通市民:许多市民自发组织起来,前往灾区参与救援和志愿服务,他们有的携带物资前往灾区分发,有的则参与心理疏导和安抚工作,为受灾群众提供精神支持。

四、国际援助:来自海外的温暖

除了本土的救援力量外,台湾还得到了来自海外的援助,一些国家和地区通过国际救援组织向台湾提供了物资和技术支持,日本派遣了专业的搜救队伍和救援物资前往台湾;美国则提供了无人机和卫星图像等技术支持,这些国际援助为台湾的救援工作提供了有力支持。

五、救援成效与不足

在这场救援行动中,台湾展现出了强大的应急响应能力和社会动员能力,政府、军队、民间组织、志愿者团体以及普通市民共同协作,形成了强大的救援合力,经过数日的努力,大部分受灾群众得到了妥善安置和救治;受损的道路和电力设施也逐渐恢复;失踪人员被陆续找到并确认身份,然而在这场救援行动中也存在一些不足和问题:

信息不对称:在地震初期由于通讯中断导致信息传递不畅部分地区的灾情无法及时上报给救援部门影响了救援效率。

资源分配不均:由于灾区面积广大且灾情严重部分地区资源短缺而部分地区则资源过剩导致资源浪费和分配不均的问题。

心理援助不足:在灾难中除了物质上的需求外受灾群众还需要心理上的支持和安慰但在这方面的工作还有待加强。

六、灾后重建与反思

在救援行动取得初步成效后台湾当局开始着手灾后重建工作,他们制定了详细的重建计划并投入大量资金和资源用于修复受损的基础设施和重建家园,同时政府还加强了对防灾减灾工作的重视提高了对地震等自然灾害的预警和应对能力,然而在这场灾难中也暴露出了一些问题值得政府和社会各界反思和改进:

加强防灾减灾教育:提高公众的防灾减灾意识和自救互救能力减少灾害造成的损失。

完善应急管理体系:建立健全的应急管理体系提高政府应对自然灾害的能力。

加强国际合作:加强与国际救援组织和国家的合作提高国际援助的效率和效果。

“台湾地震有救援吗?”这个问题在灾难发生后得到了明确的回答——有!在这场天灾中台湾展现出了强大的应急响应能力和社会动员能力政府、军队、民间组织、志愿者团体以及普通市民共同协作形成了强大的救援合力,虽然在这场救援行动中存在一些不足和问题但正是这些问题促使我们不断反思和改进提高应对自然灾害的能力,未来我们将继续努力加强防灾减灾工作提高公众的安全意识和自救互救能力共同守护我们的家园。

发表评论