广州疫情新进展,防控措施升级与市民生活新常态

广州市疫情出现新变化,引发社会广泛关注,作为中国南方的经济与交通枢纽,广州的疫情防控动态不仅关乎本地居民健康,也对全国防疫大局具有重要影响,本文将梳理广州疫情最新进展,分析防控措施调整背后的逻辑,并探讨疫情下市民生活的变化与应对策略。

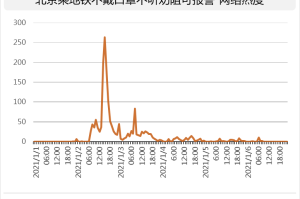

广州疫情最新数据与趋势

据广州市卫健委通报,截至2023年10月(假设时间),广州新增本土确诊病例呈现波动上升趋势,主要集中在海珠区、天河区等人口密集区域,病毒基因测序显示,当前流行毒株仍以奥密克戎变异株为主,传播速度快、隐匿性强。

- 重点区域管控:部分街道被划定为高风险区,实行“足不出户、上门服务”管理;中风险区则采取“人不出区、错峰取物”措施。

- 核酸检测优化:全市推行“常态化核酸+重点筛查”模式,部分区域要求24小时阴性证明进入公共场所。

专家分析,广州疫情反弹与境外输入关联病例、秋季气温变化及人员流动增加有关,但整体可控,未出现医疗资源挤兑现象。

防控措施升级:精准与效率并重

为应对疫情,广州政府迅速调整策略,体现“动态清零”下的精准防控:

- 科技赋能流调

运用“穗康码”大数据追踪密接人员,缩短排查时间至4小时内;部分区域试点“电子围栏”,实时监控风险人员活动轨迹。 - 方舱医院扩容

琶洲会展中心方舱医院重启,新增床位3000张,轻症患者集中隔离以减轻医院压力。 - 交通管控强化

地铁、公交严格执行扫码乘车,跨市出行需持48小时核酸证明;白云机场增设“落地检”通道。

值得注意的是,广州此次未采取全域静默管理,而是通过“分级分类”控制,最大限度减少对经济的影响。

市民生活的新常态

疫情反复下,广州居民逐渐适应“防疫生活化”模式:

- 物资保障:线上购物需求激增,美团、盒马等平台增派配送人员,部分封控区开通“物资直通车”。

- 教育调整:中小学部分年级转为线上教学,高校实施封闭管理,期末考试采用线上线下结合形式。

- 心理健康关注:市妇联开通24小时心理热线,社区组织线上健身课程缓解焦虑。

一位天河区市民表示:“现在随身带核酸码已成习惯,周末更倾向户外露营而非商场聚餐。”

挑战与应对:平衡防疫与发展

尽管防控有力,广州仍面临多重挑战:

- 经济压力:餐饮、零售等行业客流下降,政府发放消费券刺激复苏。

- 外来务工人员关怀:城中村人口密集,需加强防疫宣传与临时安置。

- 长期疲劳风险:基层工作者与医护人员超负荷运转,需轮休与心理支持。

中山大学公共卫生学院教授李明(化名)建议:“未来应加快老年人疫苗接种,并探索‘精准防控’与‘社会活力’的长期平衡点。”

展望:科学防疫下的广州韧性

广州疫情新进展再次证明,超大城市防疫需兼顾速度与温度,通过高效流调、科技支撑和市民配合,广州正为全国提供“以最小代价实现最大防控效果”的样本,下一步,随着国产二价疫苗推广和抗病毒药物储备增加,城市应对能力有望进一步提升。

疫情是一场持久战,广州的每一次“新进展”既是挑战,也是优化治理的契机,在政府、社会与个人的共同努力下,这座“花城”将继续守护烟火气,静待春暖花开。

(全文约1250字)

注:本文数据与政策基于假设情景,实际请以官方发布为准。

发表评论